Rire et horreur chez Dostoïevski (16/10/2007)

Le choc que c’est de découvrir Les démons ou L’idiot à vingt ans ! On se dit qu’on ne lira plus rien d’aussi grand. Qu’excepté Shakespeare ou Dante, la littérature s’arrête à la dernière phrase des Frères Karamazov ! Que tout le reste n’est que post-scriptum, paraphrase, mauvaise copie – Bernanos en premier lieu, le « Dostoïevski » français, tu parles ! Avouons-le, on se la pète avec le grand russe. L’homme du sous-sol ? c’est moi ! Mychkine ? c’est encore moi ! Raskolnikov ? Ah, mais vous ne m’y avez pas reconnu ? Même Stavroguine, l’athée désabusé, le nihiliste distingué, le dandy violeur d’enfants, ça pourrait être moi, car bibi aussi, il flirte avec le mal et il tutoie les abîmes, non mais ! Généralement, le seul qu’on laisse de côté à cet âge, c’est l’Adolescent. Forcément, lui nous ressemble vraiment, avec son pucelage arrogant et ses manières de boutonneux lyrique. C’est quand nous ne serons plus adolescents que nous pourrons le comprendre et l’aimer. D’ailleurs, à quarante ans, ce n’est plus tant les grandes questions qui nous intéressent que les analyses formelles. Non que nous en ayons assez de réfléchir sur le crime, la folie, la sainteté, le Christ, le Salut et par dessus tout, la nécessité existentielle pour l’homme de souffrir (scandale pour les socialistes, folie pour les libéraux), mais nous nous soucions désormais de la composition qui permet tout cela. Quelle est en effet la structure exprime cette substance ? Quel est le mystère de l’écriture dostoïevskienne ? D’où vient cette étrangeté qui nous saisit à chaque fois que l’on s’y plonge ?

Le choc que c’est de découvrir Les démons ou L’idiot à vingt ans ! On se dit qu’on ne lira plus rien d’aussi grand. Qu’excepté Shakespeare ou Dante, la littérature s’arrête à la dernière phrase des Frères Karamazov ! Que tout le reste n’est que post-scriptum, paraphrase, mauvaise copie – Bernanos en premier lieu, le « Dostoïevski » français, tu parles ! Avouons-le, on se la pète avec le grand russe. L’homme du sous-sol ? c’est moi ! Mychkine ? c’est encore moi ! Raskolnikov ? Ah, mais vous ne m’y avez pas reconnu ? Même Stavroguine, l’athée désabusé, le nihiliste distingué, le dandy violeur d’enfants, ça pourrait être moi, car bibi aussi, il flirte avec le mal et il tutoie les abîmes, non mais ! Généralement, le seul qu’on laisse de côté à cet âge, c’est l’Adolescent. Forcément, lui nous ressemble vraiment, avec son pucelage arrogant et ses manières de boutonneux lyrique. C’est quand nous ne serons plus adolescents que nous pourrons le comprendre et l’aimer. D’ailleurs, à quarante ans, ce n’est plus tant les grandes questions qui nous intéressent que les analyses formelles. Non que nous en ayons assez de réfléchir sur le crime, la folie, la sainteté, le Christ, le Salut et par dessus tout, la nécessité existentielle pour l’homme de souffrir (scandale pour les socialistes, folie pour les libéraux), mais nous nous soucions désormais de la composition qui permet tout cela. Quelle est en effet la structure exprime cette substance ? Quel est le mystère de l’écriture dostoïevskienne ? D’où vient cette étrangeté qui nous saisit à chaque fois que l’on s’y plonge ?

Parmi toutes les exégèses consacrées à l’auteur de Crime et châtiment, rien ne vaut, à notre avis, celle, lumineuse et stimulante, de Mikhaïl Bakhtine intitulée La poétique de Dostoïevski. C’est cet essai qui nous a ouvert le grand russe à des dimensions que nous ne soupçonnions pas comme le tragi-comique, l’écriture carnavalesque, et par dessus tout, le style polyphonique. Dostoïevski, métaphysicien du mal et formaliste ? Mais oui.

Polyphonie

Le roman européen est essentiellement monologique. Les personnages sont autant de points de vue du romancier qui totalise leur ensemble à travers une unité de style qui lui est propre. Ainsi Balzac qui parle à travers Vautrin, Rastignac ou Goriot. Ou Flaubert qui avoue que « madame Bovary, c’est lui. ». Tenez, justement… Imaginez une madame Bovary qui dirait que « Flaubert, c’est elle », imaginez un Vautrin qui se mettrait à parler de son propre chef – c’est-à-dire sans que l’on ne sache jamais si l’auteur est d’accord avec lui ou pas - et vous aurez une idée de l’étrangeté dostoïevskienne dont nous parlions. Voici des personnages qui échappent à leur auteur, qui parlent et agissent comme s’ils étaient autonomes. Evidemment, Dostoïevski reste le créateur de ses personnages (il n’en serait être autrement pour tout écrivain) mais il n’en est pas pour autant leur « guide ». Il n’a rien à voir avec « le romancier Dieu » stigmatisé par Jean-Paul Sartre contre François Mauriac lors d’une querelle fameuse. A moins qu’il ne s’agisse d’un autre « dieu » - le dieu chrétien qui crée les hommes mais qui les crée libres. Celui-ci ne parle jamais (ou très rarement) à travers eux. Sa voix n’est pas la leur. Il crée des consciences mais se garde de bien de faire de chacune la représentation d’une autre. C’est là la différence capitale avec un Bernanos, le mauvais grand écrivain par excellence, qui n’ a de cesse d’intervenir dans sa prose, confisquant littéralement la vie et la liberté de ses personnages, et jetant le lecteur dans la prison de sa subjectivité sublime. Idéologue du mal plus que romancier, l’auteur du Journal du curé de campagne est incapable d’accéder à cette neutralité qui permet la polyphonie, et de fait, ses romans, quelles que soient les fulgurances qu’on ne manquera pas d’y trouver, ressemblent à des blocs monologiques, un rien indigestes, où une voix autoritaire force l’unité et noie dans l’œuf le jaillissement de ses propres forces vives. Certes, il arrive aussi à Dostoïevski de se lâcher, c’est-à-dire de donner son opinion (comme dans les célèbres discours anti-catholiques et anti-européens de l’Idiot). Mais précisément, c’est quand il sombre dans l’idéologie qu’il est le moins convainquant, le plus faible – et pour nourrir la polémique, le plus bernanosien[1]. Hors ces morceaux pamphlétaires (qui répondent d’ailleurs à l’actualité de son temps), et comme le dit Bakhtine, « le roman de Dostoïevski est construit non pas comme l’unité d’une seule conscience qui aurait absorbé, tel des objets, d’autres consciences, mais comme l’unité d’interactions de consciences multiples dont aucune n’est devenue complètement objet pour l’autre. Cette interaction n’offre pas de prise à l’observateur extérieur pour une objectivation de tout l’événement selon le modèle monologique habituel (thématique, lyrique ou cognitif) et l’oblige de ce fait à y participer. »[2] C’est clair. Nulle « troisième conscience » qui ferait la synthèse monologique des deux ou trois consciences généralement en scène (Raskolnikov / Porphyre dans Crime et châtiment ; Mychkine / Rogogine dans L’idiot ; Kirilov / Chatov ou Stavroguine / Verkhovenski dans Les Démons ; Ivan / Dimitri / Aliocha dans Les frères Karamazov). Tout le roman est structuré « de façon à laisser l’opposition dialogique sans solution. »[3] Du coup, c’est le lecteur lui-même qui n’est plus pris en charge par la narration et se doit à son tour d’assurer la confrontation de sa conscience avec celle des personnages. A lui de suivre celui qui lui convient le mieux, quitte à changer d’avis en cours de lecture, voire de lecture en lecture – ainsi, l’auteur de ces lignes pourra dire sans aucune prétention qu’il se reconnut dans les trois frères Karamazov à trois âges de sa vie.[4]

Bref, l’idée n’est plus un principe de représentation de l’auteur. Mieux : l’idée n’est plus le fait de l’auteur mais le fait du personnage qui devient lui-même auteur (dont les sinistres socialistes révolutionnaires des Démons, Chigaliov en tête). Les romans de Dostoïevski apparaissent comme de gigantesques dialogues à plusieurs voix ou à plusieurs consciences dont aucune n’est jamais objet de l’autre – des romans donc polyphoniques et non dialectiques. Encore Bakhtine : « Chaque roman peint la confrontation entre plusieurs consciences, sans annulation dialectique, sans fusion dans l’unité d’un seul esprit en devenir, de même que ne se fondent pas les esprits et les âmes dans l’univers formellement polyphonique de Dante (…) Ces relations ne peuvent, en aucun cas, être réduites aux rapports thèse-antithèse-synthèse. »[5] On nous croira si on voudra : c’est dans ce refus de la dialectique que l’écriture dostoïevskienne trouve ce caractère d’étrangeté qui en fait sa spécificité et sa séduction. Aucun autre écrivain n’arrive à cette objectivation des subjectivités, Shakespeare excepté – car quand « Othello dit « oui », Iago dit « non », et Shakespeare se tait. »[6]

L’écriture carnavalesque.

Dans sa propre Poétique de Dostoïevski, Léonide Grossmann insiste sur l’aspect mélodramatique, voire vaudevillesque de ces romans et qui jure avec la réputation « noire » et métaphysico-mystique que l’on se fait habituellement de Dostoïevski – et à laquelle contribue la plupart des « adostoïevskiens ». C’est mal lire L’idiot ou les Démons que de n’y voir que le tragique ou le mystique. En réalité, tragique et mystique vont chez Dostoïevski de pair avec la comédie, sinon la farce, sans oublier le roman d’aventures. En fait, il y a chez le grand russe « le désir de mêler l’exceptionnel à la masse la plus épaisse du quotidien, de faire fusionner, selon le principe romantique, le sublime avec le grotesque et, par des transformations imperceptibles, d’amener les images et les manifestations de la réalité quotidienne jusqu’aux limites du fantastique. »[7]Cet alliage du grossier et du sublime, du boulevard et de l’église pourrait-on dire, fut, au regard des canons littéraires du XIXème siècle une véritable « infraction injustifiée à l’esthétique de genre »[8]. Le comique dans le sérieux, le sérieux à partir du comique, les « grandes questions » jaillissantes du folklore populaire constituent en effet ce que Bakhtine appelle « la perception carnavalesque du monde. » Celle-ci « possède un extraordinaire pouvoir régénérant et transfigurant, une vitalité inépuisable. »[9] Ce faisant, c’est par elle que les dialogues les plus fondamentaux sur la vie et la mort peuvent s’établir. Car c’est l’épopée qui permet le questionnement, c’est la satire qui élève le débat, c’est le scatologique qui sert de couche au théologique. On reconnaît là l’un des thèmes favoris de l’auteur de L’œuvre de François Rabelais et la culture populaire au Moyen Age : le haut passe par le bas, la tête passe par le cul, la réflexion par la plaisanterie. Pour Mikhaïl Bakhtine, c’est à la lignée qui contient Rabelais et Cervantès, mais aussi Swift et Voltaire, qu’appartient Dostoïevski (dont le Quichotte était le livre culte), soit à une série d’auteur qui ont fait dans ce que l’on a appelé la « fantaisie expérimentale » et dont le fondateur fut au troisième siècle avant Jésus-Christ le philosophe Ménippe de Gadare.

La satire ménippée se caractérise en effet comme une expérimentation morale et psychologique extrême qui met toujours en avant les représentations psychiques les plus anormales dans un mélange à la fois naturaliste ou/et fantastique. C’est le triomphe des bizarreries – dédoublement de la personnalité, excentricités des comportements, passions frisant la folie, suicides rêvés ou vécus. L’extravagance y sert de maïeutique comme le rire de méthode. Les contrastes sont violents, les situations cocasses et absurdes, le bon sens toujours fessé. Souvent des rapprochements inattendus (l’empereur esclave, l’hétaïre vertueuse, le brigand généreux…), des revirements improbables (le criminel devenu ange), des alliances burlesques (le puceau et la nymphomane), le tout sur fond de disputations philosophiques. Le but est de briser l’unité du monde et de retrouver le chaos originel par lequel pourra se repenser ce même monde sous un mode souvent utopique, en tous cas absolu. Surtout, c’est dans ce carnaval que peuvent s’exprimer tous les points de vue. La saturnale permet tous les dialogues et ses deux caractéristiques, la syncrèse (confrontation de divers points de vue sur un sujet donné) et l’anacrèse (moyen de provoquer le discours de l’interlocuteur, « provocation du mot par le mot »[10] dit Bakhtine) n’ont jamais été aussi possibles que dans cette fête des inversions et des équivalences. Cette description correspond point par point au texte dostoïevskien.

Inorganique, non dialectique, innommable - Dieu.

Pour le critique Otto Kauss, cette multiplicité équivalente des points de vue n’est rien moins que l’expression littéraire la plus exemplaire du capitalisme. Avec ses contradictions sans réconciliations, ses mouvements individuels sans regroupement (collectiviste !), ses devenirs sans garde-fou (étatiste !), sa confusion économique et sociale enfin (où de surcroît les révolutionnaires sont décrits comme des Démons !), la polyphonie dostoïevskienne apparaît comme une sorte de loi du marché qui se satisfait entièrement du désordre ambiant et laisse sous couvert de liberté les inégalités s’installer. « Dostoïevski est le chantre le plus résolu, le plus persévérant, le plus implacable, de l’homme de l’ère capitaliste. Son art glorifie non pas la mort mais la naissance de notre monde moderne, engendré par le souffle brûlant du capitalisme. » explique-t-il sans rire[11]. En lisant ces lignes, on comprend qu’un Lénine ait pu dire à propos de l’auteur du Sous-sol qu’il n’avait « pas de temps à perdre avec cette saleté réactionnaire. »

Bien entendu, c’est moins de la réalité capitaliste (et socialiste) que la réalité tout court qu'il s’agit. Ouvrir un roman de Dostoïevski, c’est se retrouver dans un monde où les situations et les drames semblent ne suivre aucun plan, où les personnages disent et font le contraire de ce qu’il faudrait et où, par-dessus tout, la réalité, aussi effroyable soit-elle, semble toujours frappée d’irréalité. Un peu comme dans cette phrase capitale de L’idiot : « En réalité, chacun se trouvait en présence d’un singulier phénomène : rien n’ était arrivé, et cependant tout se passait comme si quelque chose de très important était arrivé. »[12] Phénomène fantastique à coup sûr et qui donne lieu aux plus belles scènes de son œuvre (les yeux de Rogogine suivant le Prince dans la rue dans L’idiot ou les discussions nocturnes autour du thé chez Kirilov dans Les Démons) C’est qu’une réalité sans raison a toujours l’air plus irréelle qu’une illusion rationnelle. La confusion extrême qui règne dans les romans de Dostoïevski et en rend la lecture parfois difficile vient de ce fait que c’est à la vie inorganique que tend le romancier. Inorganique – le délire de l’homme du sous-sol. Non-dialectique – l’espérance (folle) et la folie (désespérante) de l’Idiot. Innommable - la souffrance des enfants dont Dieu n’avait pas besoin et qui L’accuse éternellement. Dieu qui nous soulage autant qu’Il nous fait souffrir et qui nous aime jusque dans notre haine pour Lui – qui nous permet de Le haïr. Aucun autre écrivain n’est allé aussi loin dans la relation contradictoire, faite d’adoration et d’exécration, de l’homme avec Dieu. Pour Dostoïevski, on a le droit de se battre avec le Père du moment qu’on Le touche. Se révolter contre Lui, comme Ivan Karamazov, c’est croire en Lui. Dieu appelle le duel. Ce à quoi en revanche Dostoïevski ne croit pas, c’est au discours édifiant, à la morale anti-tragique (pléonasme), à l’exemplarité positive du bien. L’on sait que la grande difficulté pour lui fut justement de construire les personnages de bons ou de saints sans tomber dans la sainte-nitoucherie. Si les mots révoltés d’Ivan coulèrent naturellement de sa plume, ceux de l’abnégation d’Aliocha lui demandèrent mille efforts. Plus facile d’écrire la légende du Grand Inquisiteur que la vie d’un saint ! Plus facile de vomir la vie que de la bénir. Et de fait, tout se termine toujours mal dans un roman de Dostoïevski même quand il annonce une fin « positive » - ainsi de la fameuse dernière partie des Karamazov qui aurait dû s’intituler « Aliocha » et qu’il n’a pas eu le temps d’écrire, surpris par la mort.

Le héros dostoïevskien est donc autonome. Il est une conscience de soi qui ne cesse de se révéler à lui-même et au réel. On le découvre au fur et à mesure qu’il se découvre et l’on ne sait jamais si ce qu’il dit de lui-même n’est pas un leurre ou une pose – comme nous le verrons dans la confession de Stavroguine. En outre, il ne dit jamais tout sur lui, nous laissant toujours dans une semi-obscurité le concernant. D’où ce caractère inachevé qu’ont tous ces personnages et qui était aux yeux d’Oscar Wilde l’une des marques essentielles de la « dramaturgie dostoïevskienne » : « les héros de Dostoïevski étonnent toujours par ce qu’ils disent ou font, en gardant jusqu’à la fin l’éternel secret de l’existence. » [13] Ce secret de l’existence est que tant celle-ci n’est pas terminée, la conscience a toujours la possibilité de transmuter. Impossible donc de la plaquer à vif pour la comprendre. Le héros dostoïevskien peut précisément changer à tout moment et c’est là la marque de sa liberté. C’est ce qu’a bien vu Paul Claudel dans cette remarque célèbre : « Dostoïevski est l’inventeur du caractère polymorphe : c’est-à-dire que Molière ou Racine ou les grands classiques ont des caractères d’un seul tenant, tandis que Dostoïevski a fait une découverte en psychologie qui est l’équivalent de celle de De Vries dans le monde de l’histoire naturelle : la mutation spontanée... Vous voyez une crapule, comme dans Crime et Châtiment... qui tout à coup devient une espèce d’ange... C’est cette imprévisibilité, cet inconnu de la nature humaine qui est le grand intérêt de Dostoïevski. L’homme est un inconnu pour lui-même et il ne sait jamais ce qu’il est capable de produire sous une provocation neuve ».

Ne pas expliquer complètement ses personnages revient donc à les respecter en tant que consciences infinies, vivantes et libres. Probité littéraire et humaine du grand Russe qui se refuse à disséquer une conscience comme si elle était morte. « Je trouve très mal de votre part parce que très grossier de regarder et de juger l’âme d’un être humain, comme vous le faites avec Hyppolite. Vous manquez de tendresse : vous ne voyez que la seule vérité, donc vous êtes injuste. » dira Aglaia à Mychkine[14] (c’est nous qui soulignons). La vérité est injuste dès qu’elle touche aux profondeurs d’autrui. D’ailleurs, « la vérité » n’est rien qu’une machine à tuer la vie et à blesser autrui. C’est pourquoi Dostoïevski écrira un jour qu’il préfère être avec le Christ plutôt qu’avec la vérité. « Trouver l’homme dans l’homme », lutter contre sa chosification que le monde capitaliste ou socialiste (dans les deux cas, athée et européen) a rendue inéluctable, lui parler enfin à la seconde personne du singulier plutôt qu’à la normative troisième personne – concevoir l’homme non comme un « il » mortifère, encore moins comme un « je » onaniste, mais comme un « tu » mystique, tel s’impose le credo dostoïevskien.

Cette immédiateté du « tu » exige une immédiateté spatio-temporelle. Dans un roman de Dostoïevski, tout se passe ici et maintenant, dans la rue comme dans un hall, souvent au seuil d’une porte ou d’un escalier – le seuil, espace dostoïevskien par excellence, qui constitue le passage d’un corps d’une pièce à l’ autre ou celui d’une prise de conscience à l’ autre. Ainsi du Prince, au début de L’idiot, qui à peine introduit dans l’antichambre des Epantchine par un domestique, commence à parler de la peine de mort avec celui-ci – ce dernier n’en revenant pas qu’un parent de ses maîtres le traite en égal dans ce lieu incongru et se mette à causer avec lui de la condition humaine. C’est que le dialogue des consciences n’attend pas. Le « tu » est dans l’urgence. Son présent est de tous les temps et autrui son impatience et son amour. De même, le lecteur devra apprendre à dialoguer avec ces personnages comme eux entre eux. Ainsi, non seulement, « Dans le roman polyphonique, l’auteur doit non pas renoncer à soi et à sa conscience, mais l’élargir extraordinairement, l’approfondir, la reconvertir, pour être apte à englober les consciences à part entière d’autrui » (… ) mais en plus « tout véritable lecteur de Dostoïevski, celui qui perçoit ses romans d’une manière non monologique et sait se hisser jusqu’à la nouvelle position de l’écrivain, ressent un élargissement actif de sa propre conscience, non pas tant du fait qu’il se penche sur des objets nouveaux, mais avant tout parce qu’il établit un contact dialogique particulier, jamais éprouvé auparavant, avec des consciences d’autrui autonomes et s’introduit dialogiquement dans les profondeurs infinies de l’homme. »[15]

Etre, c’est communiquer. Le dialogue est événement, action, destin. Lorsqu’il s’arrête, tout s’arrête. Encore y a-t-il deux formes d’arrêt. Celle, normative, qui consiste à ne plus parler et dans ce cas, c’est la mort par assassinat (Chatov) ou par suicide (Stavroguine), et celle, « pieuse », qui consiste à prendre tout ce qui est en train de se dire comme parole d’évangile (ou argent comptant). Or, la parole, chez Dostoïevski est moins expression de la vérité (si c’était le cas, on retomberait dans la dimension monologique du roman) que recherche de celle-ci à travers différentes voix – celles-ci pouvant se situer à l’intérieur d’un même personnage. Autrement dit, celui qui parle se pose plus de questions qu’il ne propose des réponses – sauf que ses interlocuteurs (et les mauvais lecteurs) ont souvent le tort de prendre ses questions pour des réponses. Ainsi, dans Les Démons, Chatov, Kirilov et Verkhovenski croient avoir parlé à Stavroguine comme des disciples avec leur maître (n’a-t-il pas été l’éveilleur de leur jeunesse ?) alors que du point de vue de ce dernier, il n’a fait que les inviter à son dialogue intérieur du reste sans issue – le problème est qu’ eux ont pris ces impasses comme des ouvertures, transformant abusivement le nihilisme du dandy en anarchisme pré-révolutionnaire. Au néant désespéré et mortifère de Stavroguine va répondre leur néant positif. Ce qui était parole en suspens chez lui est devenu parole en acte chez eux. Ironie des interactions : Stavroguine cherchait en vain à se persuader mais eux se sont persuadés qu’il avait raison. Son incertitude existentielle s’est transformée en programme politique. Lucidité du grand russe : avoir pressenti que c’était du désespoir et du délire qu’allait bientôt s’accoucher l’idéologie la plus nuisible et le plus sanglante de toute l’histoire du monde : le communisme.

La parole risque donc à chaque fois de se doubler d’une autre parole qui semble outrepasser ou nier la première. Et Mikhaïl Bakhtine de revenir sur la fameuse « confession de Stavroguine » (l’aveu par celui-ci du viol dont il est s’est rendu coupable sur une fillette et qu’il a laissé en outre se suicider de désespoir) qui clôt Les Démons et marque une date dans l’histoire de la littérature européenne. Pour la première fois en effet, un personnage littéraire (nous oserions ajouter « donc réel ») avoue un crime qu’il reconnaît « volontiers », dont il est prêt à accepter la gravité et l’horreur mais qui dans le même temps le fait mépriser profondément tous ceux qui pourraient l’écouter. Au martyr de la fillette, il ajoute son mépris de l’humanité. C’est ce qui effraie le plus le père Tikhone – non pas le crime lui-même mais le style employé par son auteur. Au fond, cette confession en est moins une qu’un défi jeté à la face du monde – et peut-être à la face de Dieu. Cette enfant que Stavroguine a violé et tuée n’est que l’expression la plus la plus atroce et la plus abjecte qu’il a trouvée pour insulter les valeurs des hommes et se moquer du sacrifice du Christ. Relisons ce passage :

«… il semble que vous haïssez déjà d’avance et que vous méprisez tous ceux qui liront ce qui est écrit là ; il semble que vous leur jetez un défi.

- Moi ? Je jette un défi ?

- Vous n’avez pas honte de confesser votre crime ; pourquoi avez-vous honte de faire pénitence ?

- Moi ? J’ai honte ?

- Oui, vous avez honte et vous avez peur.

- J’ai peur ? – Stavroguine eut un rire convulsif et de nouveau sa lèvre supérieure trembla.

- Qu’ils me regardent ! dites-vous. Mais vous-même, comment les regarderez-vous ? Vous attendez déjà leur haine pour leur répondre par une haine plus grande encore. Certains passages de votre confession sont soulignées par votre style. Vous avez l’air d’admirez votre psychologie et vous profitez des choses les plus insignifiantes pour étonner le lecteur par votre insensibilité, votre cynisme, qui peut-être n’existent même pas en vous. (…) Qu’est-ce donc sinon un défi orgueilleux du coupable à son juge ? »[16]

Stavroguine a donc besoin d’autrui pour soulager sa conscience et en même temps a besoin de blesser autrui par le mépris de celle-ci. Il écrit autant pour dire ce qu’il a fait que pour dire que ce qu’il a fait ne le rend pas plus pénitent aux yeux de ceux qui le jugeront. C’est cette discordance tragique (interpeller l’autre pour le nier aussitôt) qui le rend aussi imprescriptible que profondément comique. « Car dans la forme de ce grand repentir il y a quelque chose de ridicule » lui fait remarquer Tikhone. Tragi-comique en effet ce personnage qui s’est rendu coupable du plus affreux crime qui soit et qui en même temps s’en sert pour faire un doigt d’honneur à l’humanité. Se décrire comme un criminel métaphysique et passer pour un imposteur (donc un bouffon), c’est ce que « le grand pécheur » n’avait pas prévu et c’est ce qu’il risque de ne pas supporter :

« - J’ai peur pour vous, dit presque timidement Tikhone.

- Vous avez peur que je n’y résiste pas ? Que je ne puisse pas supporter leur haine ?

- Non, pas seulement leur haine.

- Quoi donc encore ?

- Leur… rire. - Il prononça ces paroles tout bas, comme malgré lui. »[17]

Le prêtre n’a que trop raison. Confesser qu’on a violé une enfant au nom de sa révolte mystique n’est pas compréhensible pour le peuple – c’est-à-dire pour cette humanité éternelle chère à Dostoïevski. Le peuple lynchera le monstre comme il se moquera de lui tant il sent que le crime ne saurait être une pose. La parole tarabiscotée du nihiliste ne le trouble guère. Et c’est quand ce dernier comprendra qu’il n’est qu’un bouffon qu’il se suicidera – emportant avec lui toute possibilité de rédemption.

L’horreur punie par le rire, voilà ce que devait aussi nous apprendre le roman polyphonique. Le carnaval a fait du salaud un imbécile. Tout est donc, comme toujours, question de style, la damnation comme le salut.

(Cet article est paru dans La presse littéraire n°7 d'août-septembre-octobre 2006 et signé Armand Chasle)

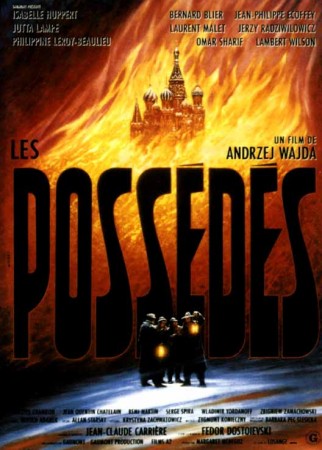

PS - Si quelqu'un possède dans ses cartons l'ancienne cassette VHS du film "Les possédés" d'Andrzej Wajda, jamais sorti en DVD, je suis preneur.

[2] La poétique de Dostoïevski par Mikhaïl Bakhtine, Points Essais, Edition du Seuil, p 51.

[3] Ibid.

[4] A vingt ans, c’est évidemment Ivan qui nous a séduit le plus (révolte métaphysique, refus du bonheur, prétexte de « la souffrance des enfants » pour accuser Dieu, idéalisme meurtrier), alors qu’à trente, nous avons aimé nous projeter en Aliocha (croyance et confiance en Dieu, charité sensuelle, camaraderie, orgueil de la sainteté, thème du « Grand inquisiteur » dépassé)). Et puis nous voilà à quarante ans bien plus humain que nous nous l’imaginions grâce à Dimitri, le frère qui nous faisait honte à vingt ans (amour primaire de la vie, brutalité et générosité, foi du charbonnier qui se moque de la sainteté ringarde et finalement sens réel du sacrifice)

[5] Bakhtine, p 62.

[6] Bakhtine, p 112

[7] Cité par Bakhtine, p 156.

[8] Bakhtine, p 159.

[9] Bakhtine, p 160

[10] Bakhtine, 165

[11] Dostoïevski et son destin, Otto Kauss, cité par Bakhtine, p 53.

[12] L’idiot, Pléiade, p 616.

[13] Cité par Bakhtine en note, page 103.

[14] Et dans le même ordre d’idée, Lisa dira à Aliocha dans Les frères Karamazov : « Ecoutez Aliocha, n’y a-t-il pas dans tout notre raisonnement, je veux dire, le vôtre…, non c’est plutôt le nôtre…, n’y a-t-il pas du mépris pour ce malheureux… car nous disséquons son âme avec une certaine hauteur, vous ne pensez pas ? », ibid.

[15] Bakhtine, p 115.

[16] Cité par Bakhtine, p 334 et Les démons, Bibliothèque de la Pléiade, p 737

[17] Les démons, p 741.

09:59 Écrit par Pierre CORMARY | Lien permanent | Commentaires (17) | Tags : dostoïevski, mikhaïl bakhtine, stavroguine, les démons |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer

Imprimer

Commentaires

Tiens, tiens, Chasle c'était donc vous? Vous avez combien de vies, comme cela? Vous êtes un véritable possédé.

Écrit par : Feuilly | 16/10/2007

Étrangement, je vous trouve près de Bataille dans ce texte, Bataille qui disait à Madeleine Chapsal: "Je dirais volontiers que ce dont je suis le plus fier, c'est d'avoir brouillé les cartes..., c'est-à-dire d'avoir associé la façon de rire la plus turbulente et la plus choquante, la plus scandaleuse, avec l'esprit religieux le plus profond."

Écrit par : Kate | 17/10/2007

"Mélanger le grotesque et le sublime"? Tiens, tiens, j'ai lu ça quelque part. Un des intellectuels qui a le plus fait pour introduire la littérature russe en France fut Mérimée, qui aimait tous les romanciers russes, sauf Dostoïevski: c'est du Hugo, disait-il, en moins bon.

Je connais peu Fyodor, mais je connais bien Victor, alors je pose la question suivante: n'est-ce pas, par le biais des personnages que ces auteurs démultiplient leur pensées, créant ainsi une sorte de dialectique vivante?

Écrit par : Hawkeye | 17/10/2007

A la différence capitale que chez Hugo, les personnages n'ont pas cette liberté dont parle Bakhtine. c'est-à-dire qu'ils n'ont rien d'imprévisibles ni d'équivoques, et que même si l'on aime bcp Les Misérables, comme c'est mon cas, difficile malgré tout de le tirer dans tous les sens possibles comme c'est le cas avec Les Frères Karamazov. Hugo reste un romantique pur jus, saturé d'idéalisme et d'angélisme, et qui caresse l'essence dans le sens du poil, si j'ose dire - le Bien, le Mal, la Pauvreté, la Révolution. Ce qui n'empêche ni la puissance dramatique ni le génie narratif.

Écrit par : montalte | 17/10/2007

Bravo, Montalte, pour ce regard "polymorphe", polyphonique et profond sur le grand pamphlétaire, en compagnie de ces bons connaisseurs que sont Claudel et Bakhtine !

L'opposition monologique/dialogique est très subtilement dessinée, et la douceâtre dialectique des anti-psychologues - fermement dénoncée. Le dialogue dostoïevskien est surtout intérieur : entre la facette lumineuse et la facette ténébreuse chez le même personnage (la meilleure illustration - l'homme du sous-sol). D. approfondit, psychologise et justifie le mot d'Ovide : "Video meliora, proboque, deteriora sequor" qu'ignoraient les littérateurs modernes. Il récuse l'idée naïve de la source extérieure du mal (la séduction satanique) et place le lieu de ce combat dans "le coeur de l'homme".

Puisque le personnage de Stavroguine a l'air de vous fasciner particulièrement, je voudrais signaler l'étymologie de ce nom (mais peut-être la connaissiez-vous...) : "Stauros- gyne" - "ennemi de la croix".

Écrit par : Scythe | 17/10/2007

Dans son style neutre et polyphonique, comme il est écrit, je trouve qu'on touche du doigt, un ressenti de l'ordre du divin face à ses créatures dont Il respecte la liberté jusqu'à la chute. On ressent l'impuissance désirée de celui qui peut tout, et c'est presque insupportable. Pour moi, la lecture de Dostoïoski a toujours été très difficile, même si je suis, à rebours, toujours ravi de l'avoir incorporé.

Écrit par : Maximilien FRICHE | 17/10/2007

La grande orginalité chez Hugo est d'avoir créé des personnages-archétype. Frollo, Don Salluste, Javert et Cimourdain sont le même personnage sous des traits différents. Et du coup, ils sabordent la notion de moralité absolue. Ce sont les situations qui nous damnent, et non notre personnalité.

Du peu de ce que j'ai lu de Dostoyevski (et de votre article), on retrouve le même relativisme situationnel, par un chemin différent. Et en plus, ils sont obsédés par la misère, la mort et le salut.

En fin de compte les grands esprits se rencontrent - et les imbéciles le font remarquer!

Écrit par : Hawkeye | 18/10/2007

Mais précisément, Raskolnikov, Stavroguine ou Michkyne ne sont pas des "archétypes" et c'est pour cela qu'ils sont imprévisibles. Alors que Frollo, Javert et les autres si. Et je ne vois pas du tout en quoi ils sabordent la morale universelle, vu qu'ils en sont l'incarnation. Valjean, la Miséricorde, Javert, la Justice aveugle, Enljoras, le Révolutionnaire héroïque et sacrifié, etc. Tout Hugo est écrit en majuscules et plaide pour les Grandes Valeurs. Par ailleurs, il n'y a aucun "damné" chez lui. Le mal métaphysique n'existe pas chez lui et Thénardier apparaîtra plus comme un pauvre type que comme un Antéchrist. Du reste, le premier écrit les Misérables et le second les Démons, ce qui veut tout dire.

Écrit par : montalte | 18/10/2007

Au secours, je vais finir par virer pédagogiste !

"Pas de damné" chez Victor ?

Ben voyons !

Javert, c'est LE damné des "Misérables". Il meurt comme tel...

P... avé de bonnes intentions

Écrit par : Patrice | 19/10/2007

Le cas de Javert déraillé est certainement le cas le plus intéressant de la commedia hugolienne. Il faut le mettre en pendant à celui de Frollo. Claude Frollo est damné parcequ'il ne se repent pas: il choisi le mal et le fait subir à tous ceux qui l'entoure. il ne se suicide pas, il est assassiné, par son fils spirituel de surcroit.

Mais le suicide de Javert est à mes yeux sa rédemption:"comment donner sa démission à Dieu?". Javert demande des comptes à Dieu, et le seul moyen est d'y aller le voir directement. Son suicide n'est pas le suicide que récuse Chesterton. C'est littérallement les conséquences de son déraillement: un train qui s'écrase. C'est en fin de compte une affirmation finale de tout ce qu'il croyait être vraie: la justice est uniforme. S'il est injuste, il doit être jugé. Et s'il ne peut pas être jugé ici bas, il doit se faire jugé là haut. Mais Javert n'est pas damné.

Il est vrai que les personnages de Hugo ne sont pas complexes. Mais ils forment un argumentaire complexe, et c'est dans le fil de son oeuvre narrative que l'on voit jaillir le fond sa pensée; Dostoyevski est le premier moderne; Hugo le dernier médieviste. Mais les deux sont des moralistes redoutables. Je ne crois pas qu'il soit une erreur de les mettre dans le même panier.

Écrit par : Hawkeye | 20/10/2007

Sur Javert, il me semble au contraire que c'est un suicide qu'aurait stigmatisé Chesterton. A moins qu'on y voit un sacrifice secret (se tuer pour laisser Valjean en paix), c'est le suicide inutile d'un type qui a oublié le chant des oiseaux (et donc les insulte en se supprimant). C'est un suicide de pur désespoir métaphysique et je n'y vois aucune rédemption. Après tout, Javert aurait pu faire l'effort de réflexion de son vivant et ne pas tomber dans cette "erreur de jugement" qu'est le suicide selon Napoléon (la meilleure définition à mon avis) J'avais oublié Frollo mais peut-être en effet lui est-il plus directement satanique - et par là- même plus "séduisant" que Javert.

C'est dommage que vous n'ayez pas lu Les démons car on aurait pu gloser sur le suicide de Kirilov qui veut réaliser, lui, un suicide métaphysique extrémiste (se tuer pour montrer qu'on n'a plus peur de la mort) et absurde jusqu'au burlesque.

Écrit par : montalte | 20/10/2007

[Au cas où cela intéresserait encore, la conversation sur la confusion des sexes continue entre Celeborn, Patrice et moi : http://pierrecormary.blogspirit.com/archive/2007/09/21/la-confusion-des-sexes.html

]

Écrit par : montalte | 20/10/2007

Excellent, Montalte, permettez que je vous insère dans mes liens ?

Juste un truc sur Nabe : à mon avis son meilleur roman n'est pas "Alain Zannini" (qui comporte quelques morceaux grandioses, quand même), mais "Lucette", plus concentré, plus exigeant, plus fort sur la traque du réel...

Écrit par : Damien | 20/10/2007

Mais c'est prendre Javert pour un personnage réaliste. Le suicide de Javert est un argument évacué: les personnages de Hugo sont des archétypes: il n'ont pas d'ambiguité psychologique: ce sont des représentations graphiques d'une position donnée: dans le cas de Javert la rigeur déshumanisant. L'ambiguité vient dans la mise en cas, c'est à dire l'architecture générale du roman.

C'est réductrice comme lecture de Hugo, je le concède, et on peut en proposer bien d'autres, mais je crois que chez Hugo, la lecture psychologique est une fausse piste. Hugo ne fait pas du Balzac ou du Stendhal...

Écrit par : Hawkeye | 20/10/2007

Bon, dix jours de vacances. A bientôt et soyez sages.

Écrit par : montalte | 22/10/2007

"tout le reste n’est que post-scriptum, paraphrase, mauvaise copie – Bernanos en premier lieu, le « Dostoïevski » français, tu parles !"

Tu vois, c'est ce genre de phrases qui fait que tu es hautement polémique, et que les bien-pensants comme les "mal-pensants" se jettent sur toi tout les deux.

Écrit par : Ankuetas | 23/10/2007

Je lis votre article 4 ans plus tard (peu importe), j'ai 19 ans et je confirme; ceux qui disent de Dostoievsky que ce n'est pas LE plus grand ne doivent pas l'avoir vraiment lu, je n'ai jamais autant appris des Hommes,autant accroché à chaque fin de page, autant aimé le fond et le style que chez lui.

Il vaut plus que toutes les lumières aux niveaux des valeures, cent fois plus que Freud pour la psycologie - quel besoin de lire Freud après Dostoievsky? -, plus que Bernanos.

Maintenant il y a une certaine purtée dans la phrase, concision qu'on ne trouve pas dans ces romans.

En résumé, il ne faut pas lire que Dostoievsky, mais le lire absolument et avant bien d'autres oeuvres...

merci pour cet article.

Écrit par : Alma | 29/07/2011