Fincher et les signes (15/10/2014)

A l'occasion de la sortie de Gone girl, thriller exceptionnel de l'auteur de Zodiac, et sur lequel Guillaume Orignac a, comme à son habitude, commis un commentaire savant et passionnant, ici , il n'est pas inutile de se replonger dans l'étude magistrale qu'il avait publiée en 2011 (et d'ailleurs présentée un jour dans une émission de Taddéi où il avait été invité à l'occasion d'une diffusion de Panic Room.)

« Plus ce monde est fait par l’homme, plus le lien du monde et de l’homme est rompu. » Gilles Deleuze

Corriger la vie par la violence consentie (Fight club) ou par la virtualité imposée (The social network). Echapper au réel tout en se vengeant réellement de celui-ci (les tueurs de Seven et de Zodiac). Croire que tout est jeu (The game), temps compris, et que l’on peut inverser les âges et les corps (L’étrange histoire de Benjamin Button). Se sentir toujours menacé dans sa bulle par des étrangers (Panic room) ou par un étranger typique (Alien 3). Coder, décoder, recoder le monde sans fin. Ne plus distinguer la veille du rêve, le sujet du reflet, le rouge du sang. Devenir insomniaque pour résister aux simulacres. En huit films saisissants, David Fincher aura changé les données de l’image contemporaine et mis à jour la nouvelle pixellisation du monde. En un petit livre dense et subtil, Guillaume Orignac explore ce cinéma qui loin d’être simplement celui de nos angoisses est celui d’un nouveau rapport au monde où les signes ont remplacé les corps (et parfois s’inscrivent dedans), où la chair n’est plus qu’une graphie modulable à l’infini, où la vie ne vaut qu’en tant qu’écran derrière lequel on se projette ou on se cache.

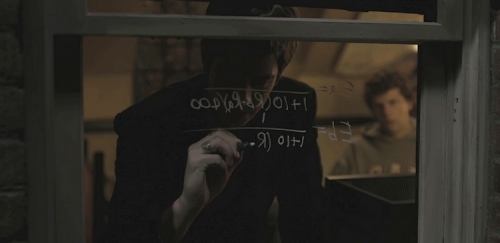

L’heure numérique est l’heure des simulacres infinis, des puissances du faux décuplées, du maquillage perpétuel. Le cinéma analogique, qu’il fut image mouvement (Ford, Hitchcock, Renoir) ou image temps (Antonioni, Godard, Tarkovski) se faisait devant la caméra. C’était l’époque de l’enregistrement des corps par les images, de la vie donnée sur pellicule. C’était le temps où l’on disait « moteur ». Puis, bataille, amour, haine, action, violence, mort, en un mot : émotion. Emotion des présences. Celles de Pierrot le fou ou d’un Américain à Paris. Le reste était affaire de montage mais le montage dépendait du vivant. Au contraire, le cinéma numérique commence au montage. L’essentiel ne se joue plus sur le plateau mais dans l’aplat. On utilise encore des acteurs mais pour les dédoubler (un seul acteur pour deux personnages, les jumeaux Winklevoss dans The social network, ou sept acteurs pour un seul personnage dans L’étrange histoire de Benjamin Button). On peut faire que Brad Pitt naisse vieux et meurt bébé. Les corps sont devenus des images qui se déploient sur fond vert. La chair est pixellisable à l’infini. L’objet lui-même dépend des graphistes. Là où l’analogique faisait dans l’effet de surface, le numérique fait dans l’effet d’optique. « La sensation de volume composée par les jeux de lumière sur les plateaux est devenue une information parmi d’autres, elle-même modifiable dans les salles de post-production », écrit Guillaume Orignac. Ce n’est même pas qu’on substitue le robot au vivant, comme dans Métropolis, ou qu’on humanise l’ordinateur, comme dans 2001, l’odyssée de l’espace. Non, on informe corps et objets d’autre chose, on « informe » de manière intransitive. On néantise. On dématérialise et la vie et la matière. On « pirate » les choses. Et, comme le dit malicieusement l’auteur, « la génération des Pères, attachés à la présence matérielle des objets, n’y entend plus rien ». Les jumeaux Winklevoss ont beau expliquer au doyen qu’un nerd leur a piqué leur idée de réseau social privé, celui-ci n’y pige que dalle, car tout cela n’a pour lui ni réalité ni présence. On ne va pas se battre pour ou contre de l’immatériel. Or, c’est l’immatériel, le numérique, qui commence à tout dominer. Là-dessus, le nerd ne s’y est pas trompé. « On vivra sur internet ».

Si Platon avait pensé le cinéma dans le mythe de la caverne, Ovide aura été le précurseur du cinéma numérique dans Les métamorphoses. Le numérique peut tout, permet tout, modifie tout, mais du moment qu’il y ait le moins de vivant possible. Le numérique travaille dans l’image, pour l’image, par l’image. Le film n’arrête jamais d’être repris, peaufiné, retransformé. Le film est une sorte de Transformer. Dans l’absolu, il n’y a pas de fin à sa réalisation, comme il n’y a pas de fin au Jeu ou au Réseau social Là réside l’ambiguïté de l’œuvre de David Fincher qui, à l’instar de Tyler Durden, le héros subversif de Fight Club, semble vouloir jouer et gagner sur les deux tableaux, éthique et esthétique : à la fois dénoncer cette néantification des corps et s’en servir comme jamais avant lui. « Grand écart, souligné par Orignac, de ceux qui veulent avoir raison partout : une main dans la poche de l’industrie et l’autre qui voudrait signer des manifestes antisystème. » C’est toujours la même histoire avec le cinéma : soit l’on considère sans indulgence que si l’image double les choses, elle confond le vrai et le faux, le bien et le mal, et dans ce cas-là, il n’y a nulle différence entre Charlie Chaplin et Adolf Hitler (comme l’explique sans complexes un Stéphane Zagdanski dans La mort dans l’oeil, l’essai le plus puritain jamais écrit) et dans ce cas l’on ne sort jamais de la caverne, ni d’ailleurs du commandement qui interdit de faire des images ; soit l’on a conscience que l’image n’est qu’une image et que le passage dans la caverne, outre la catharsis qu’il représente, est ce qui nous apprend le mieux à résister aux simulacres du monde (et qui sont bien pire que ceux de la salle obscure), tout en nous redonnant confiance au monde - ce que Gilles Deleuze n’appelait pas moins « la catholicité du cinéma ». Encore une fois, Béthléem ou Jérusalem : l'image permise et libératrice ou l'image prohibée. Rions de la prohibition. Le cinéma n’est pas ce qui nous trompe sur le monde, le cinéma est au contraire ce qui nous prévient contre les tromperies du monde, et ce faisant, nous rend la croyance au monde. Le cinéma nous fait rouvrir les yeux sur le monde. « Si Fincher assume les figures de l’esthétique publicitaire, écrit Orignac, c’est pour en faire la critique et rendre compte des modes de vie occidentaux. Il regarde le monde comme il se produit sous notre regard : par une circulation ininterrompue de signes modalisant nos affects et nos attitudes sans que nous sachions au juste quel en serait le fond. »

Ne confondons pas les personnages de ses films qui passent leur temps à recoder le monde selon leurs désirs et leurs pathologies et le cinéaste qui nous apprend à décoder ces codes et à nous réapproprier le monde. Le plaisir, toujours un peu sadomasochiste (j’allais dire cinéphile !), que l’on prend à la vision de ses films réside dans ces situations où le personnage se retrouve bloqué dans ce qui précisément devait le protéger (Panic room) ou le divertir (The game) ou même lui faire retrouver sa copine (The social network). Chez Fincher, la capture d’écran devient une affaire numérique autant qu’ontologique. Une figure de style au même titre que le zoom ou le travelling. Un Kairos dans lequel on s’inscrit mais dans lequel on s’enferme – comme Jodie Foster et sa fille dans la panic room pour échapper aux cambrioleurs. Pas de chance, ce que recherchent ces derniers se trouve précisément dans cette chambre. Chez Fincher, le virtuel est toujours menacé de viol, la bulle est toujours prête d’éclater, le jeu d’être le pire des pièges (une définition du suspense). Ce n’est qu’un jeu ou suis-je vraiment en train de me faire flouer ? se demande Michael Douglas dans The Game[1]. On se croyait bien en sécurité dans sa boîte. On risque de retrouver la tête coupée de la femme aimée dans la boîte (Seven). Ce qui protège du monde réel devient irrespirable (au propre et au figuré, puisque dans Panic room les cambrioleurs tentent un moment de gazer la chambre dans laquelle sont enfermées les deux femmes). C’est alors qu’on veut sortir. A la fin du Social Network, Marc Zuckerberg aère désespérément son propre profil Facebook espérant que son ex pourrait accepter sa demande d’invitation. « Baby You’re un Rich Man » des Beatles peut conclure le film, le bébé riche reste bien seul. Le hacker nous a tous mis en boîte mais c’est lui qui est encore le premier prisonnier de celle-ci.

« Cinq cent millions d’amis, cinq cents millions de signes, tout un tas de figures inertes réunies par sa seule volonté. Triste conquête d’un monde numérique peuplé de vides et d’absences. La chair manquera toujours. Appuyer toujours sur la même touche, alors. Espérer renouer avec le vivant. Ne jamais dormir, de peur de l’oublier. »

Nous sommes devenus des images. Nous sommes devenus nos propres icônes. Nous sommes devenus des produits publicitaires. Alors, certains d’entre nous pètent les plombs et décident de faire acte de résistance, soit en polluant les images avant de faire exploser les banques (Fight club) soit en assassinant selon l’ordre biblique des sept péchés capitaux les individus les plus aliénés à la consommation (Seven), à moins que l’on veuille, comme Marc Zuckerberg, ajouter de l’aliénation à l’aliénation, du simulacre au simulacre, et non sans souci démocratique : le réseau social doit être à tout le monde, non pas à quelques fins de race de Harvard. Le complot pour tous. La mondialisation comme nouvelle sentinelle. Le numérique ne fait qu’accompagner cette révolution culturelle, plus exactement cette révolution du culturel sur le vivant, et qui, pour Guillaume Orignac, a commencé au début du siècle dernier avec l’avènement du Bauhaus en 1919 en Allemagne, par l’architecte Walter Gropius. Pour la première fois dans l’histoire des arts s’opéra une fusion entre production artistique et industrialisation de celle-ci : de l’architecture, oui, mais avec du design ; de l’art, certes, mais avec de la publicité. Désormais, plus de créateurs sans « créatifs ». Dès lors, l’art était assujetti au « culturel », lui-même soumis au commercial. Le monde était contraint de devenir copie de copie, doublure sans cesse doublée, chute sans fin de nombres. Pour y échapper, ne resteraitt plus qu’à se faire fasciste, assassin, ou ouvrir un compte Facebook. Dans tous les cas, retourner les signes culturels contre eux-mêmes. Faire imploser le monde par tous les moyens.

Alors, « trop sombre, Fincher ? » Peut-être. Aux débuts hyper violents et hyper spectaculaires des Alien 3, Fight Club, Seven ont succédé des films à la cruauté plus voilée, presqu’invisible, (The social network est un remake secret du Parrain, remarque Orignac), en un mot : numérique. Tout se fait dans, par et pour l'image : ça tue autant mais ça fait semblant de vivre, et apparemment ça fait moins mal. La rupture a lieu avec Zodiac et son premier plan à l’élégance oppressante de la rue filmée d’une voiture qui passe. Tout est lisse, beau et parfait. Mais il n’y a que dans les mondes lisses où le carnage surgit comme dans une nouvelle de Ballard du même nom. Le mal devient banal, l’épouvante naît du familier. « Même le jour perd de sa bienveillance », note Orignac dans son beau style impressionniste. Le serial killer n’est plus l’ange exterminateur de Seven qui vient, façon Joker, se rendre à la police et, ce faisant, mettre au point ses derniers crimes. Il est un anonyme insaisissable. Il pourrait être ce gros vendeur dans cette quincaillerie, principal suspect de l’affaire et jamais arrêté faute de preuves. Il pourrait être n’importe qui. Et Fincher de réaliser ce qui est sans doute la scène la plus flippante de ces dernières années lorsque Robert Graysmith, incarné par Jake Gyllenhaal, rend visite à « l’ami » du Zodiac (un loueur de films !) et se demande à un moment donné si ce n’est pas lui, le Zodiac. « Permanence d’un cauchemar sans origine ni source, et qui envahit toutes les formes sensibles », écrit Orignac – et triomphe de la paranoïa. Là où il n’y a plus que des signes et de l’informe, c’est le monde entier qui devient une menace confuse et diffuse. C’est la télé qui se met à parler au héros dans The game. C’est le film lui-même qui devient subliminal (Fight club). Ce sont les effets spéciaux qui permettent au film d’exister (L’étrange histoire de Benjamin Button) alors que jusqu’à présent les effets spéciaux n’étaient là que pour faire plus beau, et du reste le film pouvait se faire sans eux[2]. Dans le cinéma numérique, « l’image manquante peut s’inventer et venir combler la trame mitée des événements. » Sa suprême astuce est de faire croire, comme l’autre, qu’elle n’existe pas. On ne remarque pas qu'elle est là devant nous (quoi ? c'est le même acteur qui fait les deux jumeaux ? comment ? ce panoramique dans les rues de Cambridge est un faux ? et ce plan magnifique est en fait la superposition de trois plans fondus en un seul ?) et qu'en plus elle a toujours un pas d’avance sur nous, comme la trame du Jeu sur Michael Douglas, le programme meurtrier de John Doe sur les inspecteurs ou les déploiements de Zuckerberg sur les jumeaux Winklevoss. Inquiétante étrangeté de l’heure numérique qui semble avoir fait perdre au monde son autonomie ; qui, à la lettre, a refait le monde à son image et qui montre que ce n’est pas une simple image mais une image « sample ».

Ainsi, « un monde s’achève dans l’achèvement de son image ». L’irréductibilité des êtres et des choses n’est plus, le numérique l’a liquidé d’un coup de palette graphique. Il n'y a plus de dehors. Il n'y a plus que des plis. Il n'y a plus que des pixels. Le cinéma numérique agit comme le fusil photographique du physiologiste Etienne-Jules Marey qui tuait les oiseaux en plein vol mais enregistrait en douze clichés le décomposé de leurs battements d'ailes. Fin des présences réelles. Fin des objets singuliers. Partout, la fin. Partout, le cinéma. Vidéodrome en branle. Tête à effacer. Mirage de la vie. Nuit des morts vivants. « Que peut-il alors rester de vivant en nous ? », demande Guillaume Orignac. Et bien, ce livre phare, par exemple.

David Fincher ou l’heure numérique par Guillaume Orignac, Editions Capricci, Actualité critique, septembre 2011, 7, 95 euros.

PISTE A SUIVRE : http://ruinescirculaires.free.fr/index.php?2011/10/14/569...

Publié une première fois le 23/10/11.

[1] Bien que très admiratif du film, je me demande toujours si le scénario ne bluffe pas le spectateur dans la mesure où la seule trame possible de ce Jeu est de faire croire au joueur, Michael Douglas en l’occurrence, qu’il ne s’agit plus d’un jeu mais d’une arnaque. Pour que le héros interagisse sincèrement dans les situations qui lui sont données et souffre tout de même un peu, il faut en effet le persuader que celles-ci sont bien réelles, et qu’il a été réellement piégé. Or, tout autre scénario que celui-là, celui du piège financier, lui paraîtrait irréel et par conséquent sans danger. Vous comprenez ce que je veux dire ? Vous signez pour un jeu mystérieux. On vous envoie dans une île déserte avec des filles qui font de vous un James Bond ou dans un Temple Maudit avec des tas de serpents, vous pouvez toujours vous dire "chouette, je suis dans le jeu", mais on vous pique tout votre compte en banque, on disparaît en tant que boîte qui organise ce jeu, bref, là, vous commencez à douter de celui-ci, et vous commencez à prendre réellement peur pour votre vie, et vous ne trouvez tout ça plus du tout chouette. Vous commencez à jouer pour de bon, sauf que vous ne voulez plus.

00:40 Écrit par Pierre CORMARY | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : david fincher ou l'heure numérique, guillaume orignac, the social network, zodiac, panic room, the game, seven, critique cinématographique, capricci, etienne-jules marey, bauhaus, walter gropius |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer

Imprimer

Commentaires

Il est toujours hasardeux d'élaborer un système philosophique ou esthétique à partir de l'oeuvre éparse d'un cinéaste.

Si cela semble fonctionner avec Kubrick par exemple, Fincher ne me serait pas venu à l'esprit quant à l'entreprise d'unification et de cohérence théorique qui présideraient, a priori, au sein de ces films.

Mais le livre, bien qu'exigeant, a l'air convaincant.

Je suis notamment curieux d'en savoir plus sur le fait que The Social Network serait un remake caché du Parrain. Faudrait m'expliquer !

Le ressenti du trouble numérique s'est davantage produit, chez moi, à la vision de Collatéral de Michael Mann quant à l'engloutissement des humains par la mégalopole, personnage à part entière, terreur et fascination moderne teintée de mélancolie.

Mais Fincher a joué plusieurs coups de maître à travers son parcours filmique, c'est incontestable, et notamment avec Zodiac, son chef d'oeuvre. Mais la force me manque pour me lancer dans son éloge.

Au passage, cela peut vous intéresser et enrichir éventuellement le sujet : http://www.franceculture.fr/emission-les-nouveaux-chemins-de-la-connaissance-ce-qui-arrive-en-image-2011-10-21.html

Écrit par : Sylvain Métafiot | 25/10/2011

Voyez-vous Pierre, on aurait pu en dire tout autant dès l'invention de l'écriture, si cela est imaginable... Une histoire est une histoire avant tout et ne se réduit pas à la façon dont elle est écrite, peinte, filmée ou racontée. Pas de conteur sans histoire... Tout n'est qu'histoire, mais par delà l'abstraction, la distanciation et tout ce qui éloigne le sujet de l'objet (ça n'est pas une nouveauté, d'ailleurs, que la quête de sens soit le "moteur" de l'"histoire" humaine...). Le réel existe sans le moindre doute et l'image de la pipe ne se substituera jamais à la pipe réelle, malgré toutes les difficultés qu'on rencontre à l'appréhender et à réaliser son existence. C'est ainsi. On pressent le réel plus qu'on ne le réalise. Le réaliser c'est être bouddha, illuminé vivant...

Mais je ne vois aucune modification du continuum spatio-temporel dans l'effet numérique. Juste un pinceau de plus (oui le coup du pinceau et de l'art, je connais)...

Écrit par : Pétrus | 25/10/2011

Intéressant, mais le jeu de la manipulation de l'image date du début du cinéma: les neufs musiciens qui sont tous Méliès dans l'Homme Orchestre; les trois 'plans fusionnés en un seul dans Citizen Kane...

Ce qui est techniquement intéressant ici c'est la facilité de réaliser ces trucages aujourd'hui, rendant l'image, sur laquelle nous n'avons jamais tant compté auparavant, encore plus trouble.

Mais votre texte, et je soupçonne le livre dont il s'inspire montre à quel point plus les choses changent, plus elles restent les mêmes. Fincher utilise les modes d'expression modernes pour montrer le monde moderne. Mais c'était ce que faisaient Griffith, Chaplin ou Hitchcock auparavant, non?

Écrit par : Hawkeye | 07/11/2011

Il est certain qu'entre la surimpression de Méliès et le numérique de Fincher existe un lien générique et génétique. Il est encore plus certain que Méliès était déjà dans la lanterne magique de Marcel Proust, et que cette lanterne magique reprenait des jeux d'illusion des arts et spectacles des temps anciens, et que de toutes façons les jeux d'ombre et de lumières, et les simulacres qu'ils instituent, étaient déjà développés dans la caverne de Platon, lui-même influencé par Héraclite, etc, etc. On peut toujours dire "rien de neuf sous le soleil", ou dans le cas qui nous occupe "ça n'est que du cinéma", ou "ça n'est que de littérature", "ce n'est que de la représentation : de Lascaux au numérique, c'est toujours la même chose". J'avoue avoir du mal avec ce genre de constat d'abord parce qu'il nie le travail présent, ce qui est toujours très irritant, et ensuite parce qu'il relève tout de même d'une certaine paresse de l'esprit et d'un manque de curiosité quant aux oeuvres contemporaines. Et une façon de se fermer à l'art par la culture (à quel moment la culture d'un être cultivé commence à tourner en rond et à faire qu'il dénigre les nouvelles oeuvres ? Je me pose aussi cette question pour moi)

Ce que montre le livre d'Orignac et que j'essaye de dire à ma manière dans mon texte est que le numérique n'est pas qu'une révolution technique, mais bien une nouvelle perception du monde aux retombées morales et esthétiques conséquentes. L'idée en gros que le monde perd encore plus de sa réalité, que l'âge peut s'inverser, que la vie n'existe plus qu'à travers l'écran, et que même les tueurs les plus sanguinaires échappent à la justice, tant les signes du bien et du mal, du vrai et du faux se sont brouillés. Et cela, c'est notre "post"- monde, ce n'est pas celui de Citizen Kane et encore moins ce lui de Naissance d'une nation. D'ailleurs, si l'on citait un film de Welles "précurseur", ce ne serait pas Kane, mais bien Vérités et mensonges. Bref, Fincher se révèle un grand artiste (que je ne fétichise pas du tout, étant bcp plus lynchéen ou Grayien, mais passons...), ses films usant le numérique et en même temps montrant un monde numérique, un monde de chiffres, de signes. La forme rejoint donc le fond - c'est bien la naissance d'une nouvelle image.

On pourrait en dire autant du Secret de la Licorne de Spielberg qui innove "dangereusement" (et même si le film est une splendeur et un récit extraordinaire) avec sa synthèse extraordinaire entre l'animation et la réalité, la performance d'acteur et la "motion capture", et qui permet toutes les prouesse visuelles, faisant du film, et donc, de la vie, un formidable jeu vidéo. Alors, bien sûr, à cela, on pourra toujours rétorquer que c'est un coup de pellicule de plus. Aussi décevant que de dire de l'invention de la perspective en peinture par Mantegna que c'était "un pinceau de plus" ou de l'événement proustien que c'était un "coup de plume de plus". Pourquoi niveler les perceptions entre elles ? C'est les privilégier qu'il faut faire au contraire. C'est comme ça que l'on rend raison d'une création originale.

Écrit par : montalte | 07/11/2011

Ne me méprenez pas. Mon exemple de Kane est une question technique. D'un point de vue thématique il faudrait bien plus rapprocher Fincher à La Dame de Shanghai ou Othello.

Ce qui me frappait c'est la révolution technique par la facilitation de la création de l'image et en particulier du montage par le numérique. Mais votre texte confirme que le fond, c'est à dire le regard thématique est dans la ligné des artistes que se méfient des pouvoirs de séductions de leur médium en particulier et des médias en général.

En effet, jamais l'image n'a offert de reflet plus trouble de notre réalité que notre ère de l'omniprésence de l'image...

Écrit par : Hawkeye | 08/11/2011

J'ai adoré tout lire, mais y'a tout de même une petite voix qui me dit:

p'tain, ils se prennent un peu trop la tête.

ou alors, Fincher c'est bien plus que ce que je pensais.

Hmmm..

à méditer. en tous cas, pour tout ça, merci !

Écrit par : Cathedrale | 29/07/2012

Pire que le cinéma qui n'a jamais rien eu à dire, les exégètes, les lecteurs de ces exégèses, et les lecteurs de ces lecteurs, etc., j'avoue, pas tout lu votre article, mais la phrase de Deleuze en exergue ne dit rien de plus que les Écritures, qui d'ailleurs se font plus précises à la fin dans l'Apocalypse: 13:15 "Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fît que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués."

Vous espérez quand même pas faire votre salut en informant le monde en long et en large des puissances du faux décuplées?!

Écrit par : Fodio | 23/10/2014