Orson Welles, F for Fake - L'image dans tous ses états (23/07/2020)

Fake, fake, fake... Défilé de fakes sur l'écran, en mots et en images, histoires réelles ou fictives qui vont se mélanger comme telles, essai cinématographique sur le faux, le beau et l'amour. Car F for Fake (ou Vérités et mensonges) est aussi la plus belle histoire d'amour vraie qui soit, celle entre l'homme le plus intelligent et la femme la plus belle du monde, Shakespeare et Aphrodite, Falstaff et Rosalinde, Orson Welles et Oja Kodar.

L'histoire d'un faussaire de génie, Elmyr de Hory, racontée par un biographe lui-même faussaire, Cifford Irving, auteur d'une fausse biographie sur Howard Hughes (le milliardaire qui influença le personnage de Citizen Kane), tous les deux mis en scène par un magicien de l'écran, Orson Welles, à partir de rushes d'un film de François Reichenbach et d'un certain Richard Drewett, Elmyr : The True Picture, diffusé par la BBC le 30 mai 1970, et aujourd'hui introuvable (sinon, qu'on me fasse signe).

Un film fait d'images pré-existantes non-utilisées (celles du docu initial de Reichenbach et Drewett et de films non achevés d'Orson Welles lui-même), d'extraits d'une médiocre SF de Fred F. Sears de 1956, Les Soucoupes volantes attaquent (mais qui rappellent La Guerre des mondes de Welles), de séquences spécialement tournées pour le film par Welles (interview de Hory à Ibiza, déjeuner plantureux avec Reichenbach et des amis au restaurant La Méditerranée, plans sur le quai de la gare d'Austerlitz, dans la maison de Welles et d'Oja Kodar à Orvilliers, de la cathédrale de Chartres, et même du Champ-de-Mars où je vais tous les jours.)

« Un film qui ne ressemble à rien, où de nouveaux rapports sont institués entre discours, fable, matériau et hors-champs », écrit Youssef Ishaghpour dans sa somme sur Orson Welles, La Caméra visible - et qui là pourrait s'appeler le montage visible tant ce film singulier, hermétique et formidablement attachant est un pur produit de montage où tout n'est que faux raccords, déformations d'images (parfois refilmées sur un autre écran et apparaissant telles l'une après l'autre sans que la continuité ne soit interrompue), confusion de sens typiquement "falstaffienne".

« La parole et le geste “falstaffiens“ devenus esthétiques du film », dit encore Ishaghpour.

Après tout, il faut bien tricher pour survivre, mentir pour créer, faire de la vérité avec du mensonge, du mentir-vrai, dirait Aragon.

Et à l'ère de la post-modernité, il n'y a que sur lui qu'on peut compter pour démêler le vrai du faux. F fo Fake ("Vérités et mensonges"), comme plus tard (ou plus exactement quelques années avant) On the other side of the wind ("De l'autre côté du vent"), ce "posthume" de Welles, a cinquante ans d'avance sur tout le monde. Malgré son esthétique kitsch qui peut gêner autant qu'émouvoir, c'est un film de maintenant, c'est-à-dire de l'après-histoire, de l'après-cinéma, de l'après-télévision. Un film qui complote contre le complotisme. Un palimpseste parasite et parodique - même si c'est la cathédrale de Chartres qui gagne à la fin. Car c'est cela qu'il faut voir. L'art véritable l'emporte sur le faux. Et Welles de saluer Picasso à la fin. Les dieux, ce sont les artistes anonymes du Moyen Age et la plus grande signature du XXème siècle -et non pas Welles, illusionniste de génie à la Robert Houdin ou à la Méliès. Et pourtant... L'auteur des Ambersons n'a-t-il pas été lui-même génie du fragment, du déchet, du résidu, du faux ? Puissance du faux ?

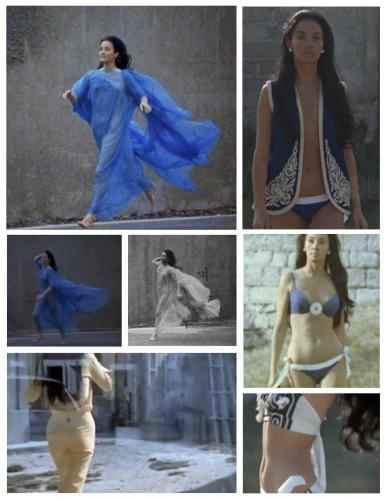

Les jambes d'Oja Kodar déambulant dans la rue au début du film (dans une scène étonnamment rohmérienne) ne sont pas fausses - et les regards mâles (le "male gaze" si mal vu aujourd'hui alors que c'est grâce à lui que les hommes ne se suicident pas), non plus. Le cinéma a toujours été un art de voyeur. Et le voyeur, c'est autant l'homme de la rue que Picasso qui lui aussi, à la fin du film, n'en peut plus des jambes d'Oja qui passe tous les jours devant sa maison. N'y tenant plus, il la supplie un jour de poser pour lui, ce qu'elle accepte volontiers à condition de garder les tableaux (vingt-deux) qui plus tard feront sa fortune. Et quand Picasso apprend encore plus tard que ceux-ci ont été exposés dans une galerie d'art, il ira faire un scandale - s'apercevant que ces derniers ne sont pas de sa main mais de celle du grand-père d'Oja, faussaire de génie lui aussi quoi qu'inconnu des experts, contrairement à Elmyr. Dans ce film, tout se double (et l'on connaît la propension de Welles à doubler ses propres acteurs - y compris Joseph Cotten qui fait une courte apparition dans ce film pour expliquer, par la voix de Welles, que celui-ci avait d'abord pensé à lui pour incarner Kane !!!), tout se confond, tout se falsifie, même Picasso avec lui-même, celui-ci avouant qu'à lui aussi il lui arrive de peindre de "faux Picasso" !

Peu importe le vrai et le faux, semble nous dire ce film, l'important étant ce qui est beau, posture nietzschéenne aussi impossible à tenir dans la vie que nécessaire à celle-ci. Encore une fois, il faut jouer, doubler, créer, aimer, faire aimer. Et à la fin, Orson et Oja (en couple dans la vie) improvisent entre le grand-père d'Oja (Orson) et à Picasso (Oja) un échange qui n'a jamais eu lieu.

L'important est de capter l'intérêt du spectateur en faisant mine de lui raconter des tas de secrets de princes alors qu'on ne lui raconte fondamentalement pas grand-chose, et le plus souvent fausses ou invérifiables. D'où ces images qui s’entrechoquent, changent de nature, de mode, de vitesse, de grain, reviennent et repartent, s'arrêtent brutalement comme si on nous disait là quelque chose d'essentiel qu'il fallait absolument retenir par rapport à l'enquête que le film semble mener sur les faux – créant une des plus formidables image-temps de tous les temps, "pure", immanente, cubiste : tout est là sans être là, tout revient sans rien dire de plus que ce que l'on nous avait dit déjà, ou simplement en faisant semblant. Fake fait semblant. Faux-semblant. On a l'impression d'assister à une série d’histoires toutes plus palpitantes les unes que les autres mais dont on ne comprend pas un traître mot. Ce que nous montre Welles dans ce film, ce n'est pas tant une histoire de faussaire que la façon dont on fait un film, comment on joue de l'orgue avec les spectateurs comme disait Hitchcock à propos de Psychose. Comment la logique du sens est toujours un simulacre. Comment tout saute dans tous les sens. Comment chaque point peut se connecter à un autre, chaque cercle à un autre mais sans rapport linéaire - chaque moment pouvant être commencement, milieu et fin. Retour du temps sur lui-même. Champ-de-Mars, printemps, été, automne, hiver. Tout se substitue à tout. Contrairement à La Dame de Shanghaï, « il est impossible [ici] de sortir des images des miroirs même brisés en mille morceaux » (Ishaghpour). Le palais des glaces reste cristallin jusqu'au bout. On ne sort pas d'un récit borgésien. Welles a adapté Shakespeare, Kafka et Karen Blixen mais l'auteur qui le conduit, c'est Borgès.

« Tout est divisible à l’infini, tout est connecté, rien n’est séparé, fixé, rien n’est premier, mais tout est déjà effet, copie, commentaire. On s’émerveille que le hasard ait voulu rassembler deux phénomènes ensemble : rencontre aléatoire qui semble produire du sens. »

Nécessité arbitraire des mots et des choses. C'est du cinéma expérimental qui montre ses formes à partir de son fond que l'on ne voit jamais car il est partout et nulle part - comme Dieu. Du grand art baroque qui exhibe ses trompe-l’œil extraordinaires. De la représentation qui se représente. DE L'IMAGE DANS TOUS SES ÉTATS.

« L’œuvre n’existe pas ici. (…) L’œuvre n’a plus de dedans », dit encore Ishaghpour.

Voilà. Une oeuvre sans dedans qui montre et monte ses manques. Qui démonte sa profondeur et démontre sa surface. Et comme chez Godard, il ne faut surtout pas chercher à dépasser cette surface même si le film nous y invite et que nous avons toujours la manie de la profondeur. Bien des gens se disent déçus après la projection de F for Fake mais parce qu'ils ont voulu qu'on leur donne une solution, une clef, un discours. Ils ont voulu voir quelque chose dedans, derrière, après alors qu'il ne s'agit que de voir dehors, devant, pendant. Tout est donné dans l'aplat et la circonvolution (qui est une autre forme de perspective). Le maître des contre-plongées est devenu cubiste. Jan van Eick s'est fait Matisse. Véronèse s'est fait Picasso. Une autre forme de virtuosité car enfin qui a su réaliser un film aussi inouï que F for Fake ? Il ne faut pas s'y tromper.

D'autant qu'il y a tout de même un vrai sens à ce film. Si celui-ci est bien une oeuvre de "déconstruction", la déconstruction ne déconstruit pas tout. La déconstruction s'annihile devant la cathédrale. La déconstruction déconstruit surtout la critique et la culture. La guerre des mondes est surtout une guerre faite aux experts. Il paraît que Welles a voulu faire ce film pour répondre à l'offense faite par Pauline Kael qui l'avait accusé de ne pas avoir écrit le scénario de Citizen Kane, la paternité de celui-ci revenant au seul Herman Jacob Mankiewicz. C'est fort possible mais Pauline Kael a-t-elle un jour compris un seul film qu'elle avait vu ? Dans The other side of the wind, il fera gifler son personnage et on en sera bien content.

En vérité, le méchant, c'est l'expert. Le vérificateur. L'inquisiteur. Le maître de vérité qui ne comprend rien à la beauté et qui du reste rabaisse toujours la vérité à la réalité. Or, comme le dit Welles lui-même dans le film :

« La réalité, la vraie, n’a rien à voir ici, mesdames, messieurs. La réalité, excusez-moi, c’est la brosse à dents, le ticket de métro, la fiche de paie, la tombe. »

Et dans ce cas, on serait tenté d'aller au bout de la symétrie et de dire que le faussaire, c'est le bon. Celui qui crée de la beauté. Sauf que le faussaire ne crée pas de la beauté mais la reproduit - ce qui n'est déjà pas si mal. Le faussaire est celui qui provoque l'expert comme le faux est celui qui provoque le vrai ou le méchant, le bon - sauf que le bon se révèle encore plus méchant que le premier méchant qui ne l'était que pour rire, et comme le vrai se révèle d'une férocité inquisitoriale qui vaut tous les ricanements du faux. Le faussaire est un révélateur culturel, et l'on a sans doute besoin de lui, mais il n'est pas un créateur. Elmyr est moins un artiste qu'un interprète de l'art - et c'est ça aussi qui fait qu'on l'aime et qu'on l'admire malgré tout. Mais on le plaint. Sa multiplicité est stérile et mimétique alors que la singularité de l'artiste est multiple et métamorphique. Le faussaire adore la forme (des autres) mais ne sait pas lui se métamorphoser. C'est en ce sens un personnage tragique (et Elmyr s'est suicidé pas seulement pour des problèmes juridiques. Il n'en pouvait plus d'être les autres sans jamais être lui-même.)

« La différence entre le faussaire, l'expert et Vermeer, écrit Gilles Deleuze dans L'Image-temps, c'est que les deux premiers ne savent guère changer. Seul l'artiste créateur porte la puissance du faux à un degré qui s'effectue, non plus dans la forme, mais dans la transformation. Il n'y a plus ni vérité ni apparence. Il n'y a plus ni forme invariable ni point de vue variable sur une forme. Il y a un point de vue qui appartient si bien à la chose que la chose ne cesse de se transformer dans un devenir identique au point de vue. MÉTAMORPHOSE DU VRAI. CE QUE L'ARTISTE EST, C'EST CRÉATEUR DE VÉRITÉ, car la vérité n'a pas à être atteinte, trouvée ni reproduite, elle doit être créée. »

Comme l'amour, dans un autre genre. Il ne faut pas se leurrer sur le côté « propos de table » du film, les fêtes d’Elmyr à Ibiza, le déjeuner pantagruélique d'Orson et de ses amis à La Méditerranée (où l'on voit défiler des huîtres, du homard et une côte de boeuf que le cinéaste commande). Tout cela crée une proximité à condition que l'on accepte de s'y insérer. Welles et Elmyr nous invitent à leur table et à participer à ce que Ishaghpour appelle leur « bouffonnerie transcendantale » teintée à la fin d'autobiographie amoureuse.

« Dans ce film, qui change constamment de ton et de vitesse, où tout circule dans une surface sans profondeur, l'autobiographie introduit pour un moment une tonalité lyrique : un lointain essentiellement, une suspension de mouvement comme effets d'images au téléobjectif, des changements de distance, de lumière pour marquer non pas une présence où sont semblant, mais l’évocation de l'absence, d'autres temps et d'autres lieux disparus, une mémoire, un passage du temps. »

Ce passage du temps, c'est Oja Kodar, qui l'accomplit. Comme dans The Other Side of the Wind, elle est la femme qui passe, pur objet ou plutôt pur sujet de désir et de sens. Hongroise à la fourrure dans le train et mère supposée des deux bambins à qui Orson Welles fait son tour de magie - alors que rien ne le confirme dans le film et comme s'il aurait voulu en avoir d'elle, elle est la femme qui passe dans le film, la femme de l'image-temps absolu, le rythmant de ses apparitions mystérieuses et trouvant enfin sa scène à la fin.

« La femme la plus intelligente qu’il ait jamais rencontrée » disait d'elle Welles. Et là, il ne devait pas mentir.

11:35 Écrit par Pierre CORMARY | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : elmer de hory, françois reichenbach, oja kodar, picasso, orson welles, clifford hirving, youssef isghaghpour |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer

Imprimer