L'île aux enfants (à propos de Sa Majesté des mouches, de William Golding) (28/03/2025)

Roman anti-rousseauiste total : c'est la nature qui rend barbare, qui détruit l'innocence, qui dénie la civilisation.

C'est naturellement que les hommes prennent peur et même s'inventent des peurs (le monstre dans la forêt), dès lors perdent en raison et se réfugient dans la force.

Le besoin de chef est le premier de l'âme. Pas de société (bonne ou mauvaise) sans chef. Ralph est désigné parce qu'il est celui qui, le premier, a appelé les autres. Le pouvoir est un appel aux autres, une offre que les autres acceptent.

Le pouvoir commence par le symbole, ici, la conque qui permet d'appeler « le peuple ».

Le droit a besoin de la force – sauf que la force peut renverser le droit et c'est tout le problème social.

On a besoin de Jack, du chasseur, du couteau – sauf que très vite, c'est lui qui s'impose contre Ralph, le chef désigné, humaniste, rationnel mais qui fait ennuie avec ses lois.

A la démocratie ordonnée et légaliste de Ralph s'oppose la dictature festive, « dionysiaque », sacrificielle, immolatrice de Jack.

A la société « pécheresse » qui tente d'être responsable s'oppose la société « innocente » et sanglante du bouc-émissaire.

Paganisme – le mal est en dehors de nous et incarné, contenu, par un individu ou un groupe qu'il s'agit de liquider (Simon puis Porcinet) pour retrouver la paix sociale.

Christianisme – le mal est en nous et il faut le savoir, ce à quoi sert le péché originel. Dès qu'on abandonne le péché originel, on est tenté par le sacrifice d'autrui. « J'ai peur de nous », dit Ralph à un moment donné.

Porcinet et lui n'en rejoignent pas moins la bande de Jack non seulement pour survivre mais aussi pour ne pas se désocialiser – et participent de fait au meurtre de Simon. Mieux vaut faire la fête avec les barbares et sacrifier l'un des leurs plutôt qu'être seul et dépérir.

C'est la grande peur de Ralph : que son intelligence et son talent de communication s'amoindrissent, que « son volet » moral, sinon mental, se ferme. « Il craignait surtout ce volet qui obturait son cerveau et pouvait lui masquer le danger en le réduisant à la stupidité ». La peur de devenir stupide. Comme s'il pressentait que le langage pouvait disparaître, que la conscience vire au trou noir. « Écoute, Ralph. Ne cherche plus la logique. Ça n'existe plus... », lui dira Erik un des jumeaux.

La dernière phrase du roman, quand les officiers anglais arrivent sur l'île, sauvant les enfants d'eux-mêmes, apparemment salvatrice – mais lourde de menace. « Il se détourna pour donner aux enfants le temps de se ressaisir et attendit, le regard fixé sur le cuirassé aux lignes sobres, immobile au loin. »

Guerre des gosses, guerre des adultes.

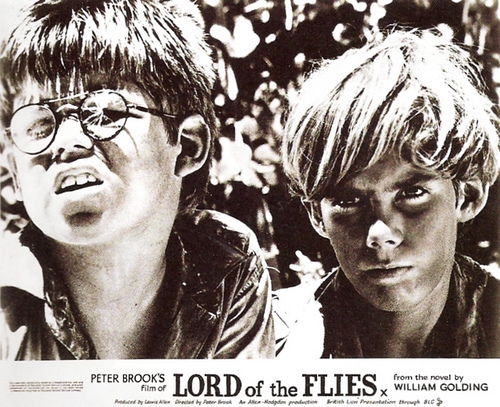

Un hommage à ce film remarquable de Peter Brook (1963), ici

La chefferie d'un enfant

« Le garçon blond » – premiers mots du roman.

« La profonde déchirure de la jungle » qui forme « comme un bain de vapeur ». Contrairement à celle de Robinson Crusoé, d'Ayrton ou de Lost, « l'île aux enfants » est paradisiaque, fruitière, porcine et sans réel danger. L'eau y est si chaude qu'on a l'impression de prendre son bain dans une immense baignoire. Une sorte de jardin d'Eden bientôt rendue infernale par la rivalité entre les deux futures bandes (rivalité qui n'est d'ailleurs pas mimétique : Ralph et Jack ne sont pas deux mêmes qui s'affrontent mais deux individus différents, renvoyant à deux mondes, deux morales, deux anthropologies précises.)

Les occurrences à « la bombe atomique » ici et là. Et la belle scène, au début du chapitre VI, de la bataille de l'air qui fait rage au-dessus de l'île mais que les enfants ne remarquent pas car ils dorment. Le futur monstre, ce sera le parachutiste mort échouant sur l'île.

Pourquoi la conque devient-elle le symbole social, sinon fraternel du groupe, du moins au début ? Parce que dans certaines familles, explique Porcinet à Ralph, « quand le garçon soufflait dedans, sa mère arrivait... » La conque est donc une figure maternelle rassurante et pacifique. À laquelle se substituera bientôt la tête de sanglier, « dieu » des païens, et bientôt repaire de mouches.

L'on élit donc Ralph comme chef contre Jack.

« Nul n'aurait su donner les raisons de son choix. C'était Porcinet qui avait fait preuve d'intelligence et Jack d'autorité. Mais une sorte d'immobilité faisait ressortir la personnalité de Ralph ; à cela s'ajoutait sa taille et son air sympathique ; enfin, de façon plus obscure mais très puissante, agissait la conque. L'être qui avait soufflé dans cette conque et qui les avait attendus sur le plateau, assis sur un tronc, le fragile objet posé sur les genoux, cet être-là était différent des autres. »

Être chef, c'est penser pour les autres et mieux traduire la pensée des autres – chose extrêmement difficile et que Ralph constate tout de suite.

Non enfance d'un chef mais chefferie d'un enfant.

« Écoutez tous. Il faut du temps pour réfléchir. »

Toute pensée digne de ce nom, surtout quand elle se veut juste, vraie et bonne est une pensée lente. À contrario, toute pensée rapide, avant d'être un oxymore, est une pulsion.

Simon, le sensible, qui s'évanouit. Puis qui « se permet une timide caresse sur le bras de Ralph ». Plus qu'un geste « homosexuel » (la sexualité est absente du roman), un geste fraternel, relevant presque du Noli me tangere.

L'atoll est une fête

Donc, au début, ils s'amusent. L'atoll est une fête.

« Ils ne savaient pas au juste pourquoi ils étaient heureux. »

A la dernière page du chapitre, les mots violents. Jack, qui s'est mis avant tout le monde à explorer l'île, a vu des cochons.

« Je repérais un endroit, expliqua Jack, et je n'avais pas encore décidé où j'allais le poignarder.

- Un cochon, ça s'égorge, affirma Ralph farouchement. On dit toujours égorger un cochon.

- On le saigne au cou pour le vider de son sang, renchérit Jack. Sans ça on ne peut pas manger la viande.

- Pourquoi tu n'as pas... ?

Ils savaient très bien pourquoi il n'avait pas terminé son geste. A cause de l'énormité de ce couteau frappant et coupant la chair vivante ; à cause de l'insupportable idée du sang.

- J'allais le faire, répondit Jack.

Il marchait devant eux qui ne voyaient pas son visage. (...) La prochaine, fois, pas de quartier. »

Amitié.

« Une fois, Ralph et Jack se trouvèrent ensemble à tirer sur un même tronc ; ils échangèrent un sourire pendant l'effort commun. Encore une fois, sous la brise et les rayons obliques du soleil sur la haute montagne, dans le bruit et les clameurs, ils furent baignés dans le même éclat prestigieux, dans le rayonnement invisible de l'amitié, de l'aventure et de la joie.

- C'est presque trop lourd.

- Pas pour nous deux ! répliqua Jack. »

Mais Ralph veut des lois. Or, Jack ne croit qu'en la force. La nature est son domaine. C'est pourquoi le sauvetage, premier souci de Ralph, ne l'intéresse pas tant que ça. Le rêve de Jack, c'est Mowgli ou Tarzan. Pour autant, il n'est pas étranger à toute réflexion profonde. Sa profondeur à lui, c'est la terre, l'animal, le sang.

« Jack replia ses jambes, enserra ses genoux de ses bras et fronça les sourcils en s'efforçant de s'exprimer clairement.

- Oui, mais dans la forêt, quand on chasse, pas quand on cherche des fruits, naturellement, mais je veux dire quand on est seul...

Il s'interrompit un moment, se demandant si Ralph allait le prendre au sérieux.

- Continue.

- Quand on chasse, il y a des fois où on a l'impression que...

Il rougit soudain.

- Bien sûr, ça ne tient pas debout, ce n'est qu'une impression. Mais on pense tout à coup qu'on n'est pas le chasseur, mais le gibier ; comme s'il y avait tout le temps quelque chose qui vous poursuivait dans la jungle. »

Jack chasse car il sent l'animal. Mieux : il sent ce que sent l'animal. Il sent comme l'animal. Dès lors, Ralph et lui ne sont plus sur la même longueur d'onde. Ralph veut quitter l'île. Jack, y rester. Ils commencent à s'affronter et sont « étonnés de leur antagonisme ». Et c'est cette confrontation naissante et tragique qui les rend tous les deux si attachants.

« Ils échangèrent un regard déconcerté, à la fois violemment attirés et repoussés l'un par l'autre. Il fallut l'atmosphère de la piscine, son eau tiède et salée, les cris, les rires et les éclaboussements pour les rapprocher de nouveau. »

De semaine en semaine, les enfants se font à l'île tandis que « l'espoir, devenu moins nécessaire, se laisse oublier ». C'est là l'aspect « réalisme magique » de ce texte et le secret de son impact sur le lecteur. À la fois rêve et récit « vraisemblable », « fable anthropologique » et roman d'aventure. C'est que l'air est agréable et parfumé, l'eau tiède, la nourriture abondante et les seuls problèmes de santé se réduisent à la colique ou à la diarrhée (à force de manger des fruits !). Le processus de décivilisation, ou plutôt de déshominisation, se fait dans la douceur, la découverte, sinon la joie. On se souvient parfois du monde ancien, de punitions parentales qu'on recevait en cas de méfaits alors que sur l'île, rien de tel. À peine une culpabilité qui s'estompe. Tant pis, on commence à parler aux bêtes, aux crabes, aux arbres. On commence surtout à se grimer, se maquiller, avec de la terre, du charbon, du pollen, des pétales de fleurs, bientôt du sang. Ce faisant, Jack « découvre un reflet qui n'était plus le sien mais celui d'un inconnu terrible » – un véritable habitant de la forêt. On en oublie d'entretenir la fumée du feu perpétuel voulu par Ralph et destiné à prévenir bateaux ou avions qui passeraient par là. Jack et les siens, chargés de le surveiller, ont préféré aller chasser et le feu s'est éteint – alors qu'un navire au loin est passé. C'est le premier affrontement entre les deux garçons. « Toi et ton sang, Jack Merridew ! Toi et ta chasse ! On aurait pu rentrer chez nous ! », accuse Ralph. Mais Jack tient-il tant que çà à rentrer chez lui ? Surtout, c'est lui qui, du fait qu'il a tué un cochon, décide de qui mangera de la viande. D'abord ses chasseurs, ensuite les autres, éventuellement.

« Et puis, on a commencé à avoir peur. »

Pas de doute, les choses changent. Mais n'est-ce pas dans leur nature de le faire ? En observant la lumière du soleil sur l'île et leurs propres corps, Ralph lui-même commence à douter de l'identité des choses.

« Il fut repris par cette humeur insolite chez lui – de méditation. Si l'éclairage de côté ou par en dessous transformait à ce point un visage, qu'était-ce donc qu'un visage ? Qu'était-ce donc toute chose ? »

Il organise un nouveau meeting sur la plage, pose la question du jour.

« Il y a quelque chose qui ne va plus. Je ne comprends pas, quoi. Nous avions bien commencé ; nous étions heureux. Et puis...

Il agita doucement la conque et son regard se perdit dans le lointain, tandis qu'il se remémorait la bêbete, le serpent, le feu, les manifestations de la peur.

- Et puis, on a commencé à avoir peur. »

Eh oui, peur. Le seul moment angoissant de cette vie, c'est le soir, la nuit et les croyances qui naissent avec. Les fantômes qui naissent. Dans la tête ou dans les herbes. Dans les souvenirs ou dans les nuées. L'homme a peur, se fait peur. Porcinet a beau rappeler que « la vie est scientifique », Ralph n'est pas convaincu. Et il a cette réplique magnifique qu'on a tous eue, enfants :

« Je veux tout dire tout de suite que je ne crois pas aux fantômes. Ou, du moins, il me semble que non. En tous cas, c'est une pensée que je n'aime pas. Surtout maintenant, dans le noir. »

Alors, ils votent pour savoir si les fantômes existent. Ils font comme les adultes. Ils tentent de « vains efforts pour définir la majesté de l'âge adulte. » Ils appellent les adultes à l'aide.

« – Si seulement ils pouvaient communiquer avec nous, s'écria Ralph désespéré, si seulement ils pouvaient nous envoyer quelque chose d'adulte, un signe ou je ne sais pas, moi... »

Hélas ! L'heure est aux monstres, aux visages peints.

Nostalgie du corn-flakes

Instinct de propreté – civilisation.

« Ralph s'assit et, pour la première fois de la journée, sentit le poids de la chaleur. Il tira avec dégoût sur sa chemise grisâtre et se demanda s'il pouvait entreprendre une lessive. Accablé par la température, exceptionnelle même pour leur île, Ralph fit des rêves de propreté. Il aurait voulu posséder des ciseaux pour se couper les cheveux – il les rejeta en arrière – couper en brosse cette masse crasseuse. Il aurait voulu prendre un bain et se vautrer dans la mousse de savon. Il passa sa langue sur ses dents et décida qu'un bon dentifrice ne serait pas du luxe. Quant à ses ongles.... »

Qu'est-ce qu'une enfance heureuse ?

« Il se rappelait l'année où, avec son père, il avait quitté Chatham pour Devenport. Parmi toutes les maisons de son enfance, ce cottage au bord des landes ressortait particulièrement parce qu'il avait vu son premier départ pour l'école. Maman était encore là et papa rentrait à la maison tous les jours. Des poneys sauvages venaient jusqu'au petit mur de pierres, au fond du jardin, et il neigeait. Derrière le cottage se trouvait une sorte de hangar d'où l'on pouvait observer les flocons qui tourbillonnaient. On voyait l'endroit humide où mourrait chaque flocon, puis le premier flocon qui ne fondait pas et, petit à petit, tout devenait blanc. Quand le froid vous mordait, on n'avait qu'à rentrer à la maison et regarder par la fenêtre, entre la bouilloire en cuivre et l'assiette avec de petits bonhommes bleus...

Le soir, avant de se coucher, on mangeait un bol de corn-flakes avec du lait sucré. Et les livres... rangés sur l'étagère, près du lit, penchés les uns contre les autres et toujours surmontés de deux ou trois autres posés à plat qu'il avait eu la paresse de remettre en place. Ils avaient des cornes et des égratignures. Il y avait celui sur Topsy et Mopsy, à la couverture brillante, mais Ralph ne le lisait jamais parce que c'était l'histoire de deux filles ; et puis celui sur le Magicien qu'il lisait avec une sorte de terreur maîtrisée, en passant la page vingt-sept et son horrible image d'araignée. Il y avait un livre sur des fouilles en Égypte ; l'Album des trains, l'Album des navires. Comme leur image était nette dans son souvenir ! En étendant la main, il aurait pu les toucher, reconnaître le poids et la lente glissade de l'Album Géant des garçons qu'il descendait de l'étagère... Tout allait bien, tout était normal et agréable. »

Et si Ralph n'était qu'un sale petit bourgeois après tout ? On se demande ce qu'un vrai marxiste penserait de ce livre où la lutte des classes n'existe pas en tant que telle – la violence se situant à l'intérieur de la même classe (et du même sexe), entre une droite humaniste et une extrême droite païenne.

« Personne ne comprend le feu », pense Ralph, c'est-à-dire le salut. La fête païenne suffit largement aux ouailles. L'offrande suffit. Le sang compense. Le visage peint protège de la conscience. Pire lui aussi, Ralph, commence à douter.

« Il y a que moi aussi, parfois, ça m'est égal. Si je devenais comme les autres... insouciant. Qu'est-ce qu'on deviendrait ? »

Quelque chose qui n'aurait plus rien à voir avec l'humanité, l'âge adulte, le sérieux de la vie – son respect.

Porcinet est troublé de voir son ami faillir. Il essaye de le rattraper.

« J'sais pas, Ralph. Il faut bien continuer quand même. C'est ça qu'ils feraient les grandes personnes. »

Continuer à continuer. À mimer les grands. À faire comme si. À tenter d'être debout. Moral. Sensé. Ralph a terriblement peur de devenir stupide, sauvage. Le volet qui se ferme.

« Ralph s'étonnait qu'un volet parût obturer par moment son cerveau. Au moment où il allait exprimer son idée, le volet se fermait. »

Et j'ai vu Satan tomber comme l'éclair

Le volet qui se ferme dans la tête de Ralph et le monstre (la tête de porc mis sur un piquet et infestée de mouches) qui parle à Simon.

« – Il n'y a personne pour t'aider. Il n'y a que moi. Et moi, je suis le Monstre.

La bouche de Simon fit un effort et articula d'une voix à peine intelligible :

– Une tête de cochon au bout d'un piquet.

– Comme si le Monstre était de ceux qu'on chasse et qu'on tue ! dit la tête.

Pendant un instant, la forêt et tous les endroits encore vaguement visibles renvoyèrent l'écho d'un rire déformé.

– Tu savais bien, voyons, que je faisais partie de toi. Intimement partie de toi, intimement. Je suis ce qui fait que rien ne va, tu le sais ? Ce qui fait que les choses sont comme elles sont. »

Et d'exhorter le garçon à rejoindre les autres.

Et c'est là que le drame a lieu. Simon arrive sur la plage, la nuit, alors que les autres sont en pleine fête sacrificielle (faire mime de tuer le cochon qu'un des leurs incarne) et voilà qu'on le prend lui, pour le cochon, sinon le monstre – et qu'on se précipite sur lui avec bâtons, pointes, coups de pieds, ne le reconnaissant pas, ou mieux, faisant mine de ne pas le reconnaître.

« – A mort la bête ! Qu'on l'égorge ! Qu'on la saigne !

Qu'on l'achève !

Les bâtons s'abaissèrent et le cercle se referma comme une gueule grinçante et hurlante. Le monstre était au centre, agenouillé, les bras croisés sur le visage, et il criait toujours ses explications au sujet d'un mort sur une montagne. Enfin, le monstre fit un effort vacillant, brisa l'étreinte du cercle et tomba du rocher dans le sable au bord de l'eau. Aussitôt, une lave vivante coula à sa suite sur la murette rocheuse, recouvrit le monstre et, avec des cris inarticulés, se mit à frapper, à mordre, à déchirer. On n'entendait pas un mot, mais des bruits de mâchoires et de griffes. »

Et tandis que le corps de Simon s'éloigne dans la mer, les garçons se retirent, dont Ralph et Porcinet. Car eux aussi y étaient, ayant rejoint la bande de Jack, et sans doute participé à l'orgie de mâchoires et de griffes.

« J'ai peur. Peur de nous. Je voudrais être à la maison. Oh ! Mon Dieu, comme je voudrais être chez nous ! »

Elle est belle, émouvante mais ambiguë, cette parole de Ralph. Retrouver la civilisation, le bien-être, l'entre-soi, les corn-flakes, l'édredon, les poneys – au fond, le système, la bourgeoisie, l'ancienne domination. Et si c'est Jack et sa bande de visages peints qui avaient raison ? Et si la vraie vie n'était pas la païenne, la tribale, la sacrificielle, cruelle et rousseauiste ? Du Rousseau à l'envers mais du Rousseau quand même ?

Car on a beau jeu de faire passer Jack pour le méchant. Au moins celui-ci s'est-il émancipé du système, a inventé un nouveau type de civilisation, régressif et tribal sans doute mais naturel, animiste, antique, hors de toute hypocrisie sociale.

Au contraire de ce qui se passe dans la tête de Ralph :

« Si un avion à réaction pouvait les transporter chez eux, ils arriveraient avant le matin au grand aéroport du Wiltshire. Là, ils prendraient une voiture. Non, ça serait encore mieux de prendre le train. Et de retourner là-bas, dans le Devon, dans ce cottage. Alors, au fond du jardin, les poneys sauvages viendraient regarder par-dessus le mur...

Ralph se tournait et se retournait dans son lit de feuilles. Il avait aimé l'aspect sauvage de Dartmoor et de ses poneys, mais rien de ce qui était sauvage ne l'attirait plus. »

Jack est peut-être une brute mais il n'a pas ses rêves d'enfant gâté de cottage et de train. Les autres enfants, non plus. Tout le monde s'est fait à la brutalité du chef impérial. Après tout, ce n'est pas si mal. Certes, Jack est un dictateur mais autour de lui, l'égalité règne. On ne nous prend pas la tête avec des lois comme chez Ralph. L'intellectuel, surtout, n'a aucun droit. Mieux : comme dans un camp de Pol-Poth, on remet à leurs places les hommes à lunettes à la Porcinet. Et quand celui-ci vient demander qu'on lui rende ses lunettes, on lui envoie un rocher sur la tête. On tue le gros, l'intello, le monsieur je-sais-tout. Il n'avait qu'à pas nous mettre à l'épreuve comme ça :

« Qu'est-ce qui vaut mieux : avoir des lois et leur obéir, ou chasser et tuer ? »

On lui dit « zup » et on s'en débarrasse.

Et on veut faire la même chose avec Ralph – qui devient le paria de l'île, la bête qu'il faut chasser à son tour, le dernier représentant de l'ancien monde dominant. À lui aussi, on va faire la peau et enfin on aura retrouvé la liberté originelle, bestiale, animiste.

« Écoute, Ralph. Ne cherche pas la logique. Ça n'existe plus », disent les jumeaux à leur ancien ami, l'aidant malgré tout et au risque de se faire férocement punir par Roger, l'homme à tout faire de Jack, brute pure et sadique. Trumpiste.

Ralph doit fuir.

Kyrie Eleison (audio)

Fabuleux dernier chapitre, Clameurs de chasse, où tout le texte se transforme en grand mouvement de guerre et de terreur. C'est cela la supériorité de la littérature anglaise sur la française : la forme au service du récit, la description au service de la situation, le style au service de la vie.

Donc, le garçon a la meute à ses trousses – et qui pour le tuer ne trouve rien de mieux à faire que d'incendier l'île entière. Paradis en flammes. Nature sauvage qui s'ensauvage. Instincts bestiaux qui s'auto-détruisent. Car les sauvages ne sont pas des animaux. Les sauvages se sacrifient eux-mêmes. Communisme primitif ou fascisme druidique, peu importe du moment que la société bourgeoise ne soit plus. Tout vaut mieux que l'ancienne civilisation. Tout vaut mieux que Ralph, ses lois et son intelligence.

Lui, encore une fois, a peur de perdre pied. Pas simplement de mourir mais de voir disparaître son intelligence. Que « son volet » ne s'éteigne définitivement et qu'il devienne aussi stupide que ceux qui veulent le supprimer. « Réfléchis ! Réfléchis ! » se dit-il encore dans sa course. Que faut-il faire ? Grimper dans un arbre, se cacher sous terre, courir toujours ? Non, se cacher.

« Il se demanda si un cochon approuverait son choix et fit une vague grimace. »

La peur finale de devenir un cochon. La mort cérébrale en attendant d'être égorgé...

Grâce à Dieu, le roman se termine in extremis par l'arrivée des soldats anglais sur l'île. Ralph et ses « camarades » sont sauvés. La fête est finie. Retour au bercail, au home home home, au jardin anglais – et sans doute aussi à la guerre mondiale car c'est un cuirassé qui a débarqué. Et c'est un avion de chasse qui passât naguère au-dessus de l'île. Les mouches sévissent aussi chez les adultes.

Pour l'instant, les pleurs de Ralph.

« - Au début, on s'entendait.

L'officier l'encouragea du menton.

- Oui, je comprends. La belle aventure. Les Robinsons...

Ralph fixa sur lui des yeux vides. Il se remémora dans un éclair l'éclat prestigieux qui avait autrefois baigné cette plage. Mais l'île n'était plus qu'un amas de bois mort, calciné. Simon était mort... et Jack avait... Les larmes lui jaillirent des yeux et des sanglots le secouèrent. Pour la première fois depuis leur arrivée dans l'île, il s'abandonnait au chagrin et des spasmes déchirants le secouaient des pieds à la tête. Il exhalait son désarroi sous la nappe de fumée noire qui recouvrait les ruines fumantes de l'île. Pris de contagion, les autres petits garçons commencèrent à trembler et à sangloter. Au milieu d'eux, couvert de crasse, la chevelure emmêlée et le nez sale, Ralph pleurait sur la fin de l'innocence, la noirceur du coeur humain et la chute dans l'espace de cet ami fidèle et avisé qu'on appelait Porcinet. »

Au moins la catharsis a eu lieu. Le lecteur conservateur sera soulagé et estimera qu'il a un grand livre, un livre fondamental sur la condition humaine. Mais le lecteur révolutionnaire sera mécontent. Il a fallu rassurer les ouailles et terminer le roman par le retour à l'ordre, à la morale, au système. Quant au lecteur rousseauiste, il considèrera que c'est un mauvais livre (comme au fond tous les livres – la littérature n'ayant jamais été rien d'autre qu'un divertissement de bourgeois). Un livre qui fait semblant d'expliquer l'Homme alors qu'il l'aliène de plus belle à l'anti-nature, l'anti-émancipation, l'anti-authenticité. Un livre de dominant. Je plaisante, bien sûr. Je me mets à la place de l'adversaire pour le sacrifier en moi.

11:50 Écrit par Pierre CORMARY | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature de jeunesse, william golding, peter brook |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer

Imprimer