Platon / Dixsaut I - Ecrire des dialogues (23/09/2025)

Monique Dixsaut (dont je suivis les cours à Paris I dans les années 1994-2000 et avec qui je voulais faire un doctorat sur l'Arché.)

« Platon est la philosophie et la philosophie, Platon » (Emerson.)

Questions en vrac :

Platon est-il un sophiste ?

Platon est-il passé, avec Le Sophiste, de l'idéalisme à l'empirisme ?

Platon est-il un gnostique (ou un pré-Aristote ésotérique) ?

Comment Platon a pensé la pensée.

Comment dans la pensée, tout est détour et reprise.Écart et tautologie. Différence et répétition. IMPUR ET IMPAIR.

Comment c'est le philosophe qui est impair et le sophiste pair.

Comment un, trois, cinq.

Comment la pentade selon Jean-François Mattéi.

Comment les cinq catégories de la pensée : Être, autre, même, mouvement, repos.

Comment rendre les choses intelligibles et l'âme intelligente.

Comment « élever toute réalité au maximum d'intelligence. »

Comment l'écriture est-elle un problème et une nécessité.

Comment penser sans écrire – ou en écrivant.

Comment dialoguer ?

Cela va nous prendre tout l'été - et en n'oubliant jamais ce que nous disait Jacques Billard, à l'IUFM :

« Si vous n'êtes pas d'accord avec Platon, cherchez pas, vous avez tort. »

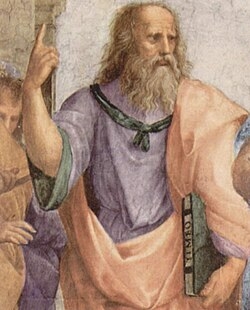

"Platon au Timée" (Raphaël, L'Ecole d'Athènes, 1512).

Jacques Billard que j'ai eu en IUFM dans les années 1993 - 97 et qui sévissait ces derniers temps à Marianne et Atlantico.

1 – De l'intérêt d'être trahi

Tout commence par un refus de l'écriture, sinon même du dialogue. Ce qui ne manque pas d'être étonnant de la part du premier dialoguiste de l'Histoire de la pensée. C'est que le dialogue est une forme de Mimésis (l'imitation – soit le mal par excellence) qui entraîne la perte d'identité, dissout le sujet, transforme le Logos en Doxa.

La philosophie commence donc par un reniement de sa pratique (Lettre VII). À peine si on ne pense pas à Kafka demandant à Max Brod de brûler son oeuvre.

Et de fait, Socrate n'écrira rien – tout comme le Christ. S'il n'y avait eu Platon pour le premier et les Évangélistes pour le second, ceux-ci auraient tout bonnement disparu de la mémoire des hommes et leur enseignement jamais vu le jour. Autrement dit, pour les enseigner, il a fallu les trahir. C'était ça ou rien. L'impureté plutôt que le néant.

Dans son Traité du désespoir, Kierkegaard dit bien que Dieu savait que son message allait être galvaudé – et pour la seule raison que l'infini ne peut être compris par le fini. Moïse et Aaron, tout ça.

De toute façon, on trahit toujours. « Tout ce qui est vie est infidèle », disait Marie Noël. « L'imposture ou la mort », écris-je moi-même dans mes Trolls. Mais je m'égare déjà.

2 – Work in progress

Que dit la Lettre VII ? Que non seulement l'écriture est caduque mais que toute formulation en elle-même ne vaut rien. Ce qui est à la fois radical et absurde puisque pour le dire, il faut l'écrire et dans une lettre de surcroît. À la lettre, Platon écrit qu'il ne faut pas écrire. On peut ironiser (« est-il contradictoire ce Platon ! »), on peut aussi réfléchir sur le sens qu’il y a d'affirmer une telle négation. De mettre noir sur blanc quelque chose qu'on dit refuser de faire.

D'emblée, l'écriture platonicienne se pose comme un mystère, d'où la tentation ésotérique ou gnostique de faire dire à ces textes des choses qu'ils ne diraient pas directement – des choses secrètes, cachées. Mais plus que l'ésotérique qui ne conduit jamais très loin, c'est plutôt la méthode qui est intéressante. Pourquoi nier ce que l'on affirme ? Peut-être pour faire comprendre que tout est toujours mouvant. Mélangé. Peut-être même métamorphique. L'écriture serait alors moins une information qu'un intermédiaire. Un intervalle. Un « entre-deux ». Un Metaxu.

Voilà qui me parle très fort : l’Être comme entre-deux. Mouvement et repos. Autre et même. Être et non-être. Clair-obscur. Chien et loup. Tout est, si j'ose dire, « fluide ». Diantre ! Fiat Lux ! Bon sang mais c’est bien sûr !

« Soudainement, comme s'allume une lumière lorsque bondit la flamme » (Lettre VII 341b-345c).

La voilà, la pensée. Je veux dire, l'illumination. La conscience du contraire, de la contradiction, ce qui est d'ailleurs une tautologie car la conscience, avant d'être conscience de quelque chose, est d'abord contradiction avec soi-même. Reflet brouillé. Narcisse floué. Quelque chose qui semblait aller de soi et qui n'y va plus – et c'est dans ce « ne plus » ou ce « ne pas » que surgit la lumière. Dans le passage du « ne pas ». Le pas du « ne pas ».

Il ne faut donc pas prendre la Lettre VII au pied de la lettre – comme d’ailleurs, il ne faut rien prendre au pied de la lettre (même pas l'Evangile). Si celle-ci feint de condamner l'écriture, elle n'annule pourtant pas l'oeuvre écrite qui vient et qui va construire le monde.

Alors ? Alors, il faut écrire (et lire) tout en se méfiant. Il faut écrire (et lire) en se rendant compte que nous-mêmes aussi sommes peut-être écrits et lus. Mieux, que ce que nous écrivons ou lisons passe à travers nous et nous constitue sinon nous accouche.

« La paternité s'inverse : l'écrivain n'est plus le père mais le fils de ses œuvres », note Dixsaut.

En effet. La pensée est ce qui passe par nous. L'écriture, de même. Comme le dit Rimbaud : « j'assiste à l'éclosion de ma pensée ». JE SUIS LE HALL DE GARE DE MES PENSÉES.

Et cela n'est pas du tout anticartésien, bien au contraire. C'est par l'illumination de la pensée en moi que je m'aperçois que je suis. La pensée me précède et ce faisant me révèle à moi-même. La pensée est une « elle » (une déesse ?) qui me fait dire « je ». Je pense donc je suis. Ou plus platoniciennement : « le divin pense en moi, donc je suis. »

Alors, certes, à la fin, il n'y a que des écrits, des textes, des discours, des livres – tout ce que la Lettre VII condamnait. Mais ces textes ne sont rejetés qu'en tant que points finaux d’un processus qui lui ne l'est pas. Car c'est le processus qui compte dans la pensée. C'est le processus qui est pensée. Mouvement. Fécondité. Work in progress.

On commence à mieux comprendre.

Le vrai discours, le discours vivant « n'est pas celui qui exposerait un savoir détenu préalablement à ce discours, c'est un discours qui montre comment un savoir s'élabore et s'intériorise à partir de la conscience de ne pas savoir. Il faut donc écrire de telle sorte que ce qui est écrit garde la puissance de changer quelque chose en l'âme, tant dans celle de celui qui écrit que dans celles de ceux qui le liront. »

À la lettre, et là c'est le cas de le dire, on passe de la grâce du noos divin à la pesanteur de l'écrit humain – du « je pense » aérien au « je suis » plombant ; de l'attelage ailé aux régentes mortifiantes ; du Saint Esprit au Pape.

Frans Hals, Les Régentes (1663)

3 – Deux en un

Alors pourquoi écrire des dialogues ?

Pour ne pas être seul avec soi-même – comme le sera plus tard le Stoïcien, enfermé dans son orgueil et sa raison totalitaire et inutile.

Pour se risquer à l'objection, c'est-à-dire à l'autre, au visage, à la honte d'être seulement soi.

Pour éviter la folie d'avoir raison tout seul.

Pour donner une chance et mieux une vie à la vérité – qui n'est jamais vérité que pour soi. Il faut au moins être deux pour la faire surgir – comme il faut deux silex pour faire jaillir le feu ou comme il faut être au moins deux pour que le Christ soit là. « Quiconque revendique la vérité la perd aussitôt », disait un proverbe (protestant ?).

Parce que la philosophie est affaire d'amitié et que l'on n'est pas ami seul.

Parce que l'un seul (linceul ?) ne peut être reconnu comme tel.

Parce qu'il faut un deux pour comprendre l'un (et même un trois car le deux est la répétition symétrique de l'un mais n'allons pas trop vite) et comme il faut la nuit pour prendre conscience du jour. Il faut de l'autre pour comprendre le même – et même de l'autre pour se comprendre soi.

Parce que l'on ne peut être et encore moins penser de soi-même par soi-même.

Parce que « la liberté est dans la contradiction » (Kierkegaard).

Parce que deux en un.

À suivre : parler dans une langue

07:54 Écrit par Pierre CORMARY | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : platon, monique dixsaut, jacques billard, dialogues, mimésis, metaxu |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer

Imprimer