Platon / Dixsaut II - Parler dans une langue (24/09/2025)

Ready player one (Steven Spielberg, 2018)

4 – Nawak du langage

Ce n'est donc ni la télévision, ni les jeux vidéo ni ChatGPT qui abrutissent les consciences mais l'écriture elle-même. Lire empêche de réfléchir, de penser, d'être vrai. Le Logos est d'emblée perverti dans sa lettre. La lettre, sinon la langue, n'est rien d'autre que la chute originelle de l'homme dans l'arbitraire. Nous sommes embarqués dans une âme, un corps, une langue, une « tribu » sans n'avoir rien demandé à personne et il faut se débrouiller avec ça. Peut-on remonter du contingent au nécessaire, de l'opinion à la pensée, de la lettre à l'esprit ? Rien n'est moins sûr.

Et d'abord se demander si le langage est naturel ou conventionnel, sacré ou social, transcendant ou « comme ça ». Mots et choses coïncident-ils ? Oui, dit Cratyle dans le Cratyle. Non, dit Hermogène dans ce même Cratyle. L'enjeu est de taille et concerne rien moins que le statut de la réalité. Si les mots sont les choses, alors le réel est logique, nécessaire, nommable. Si les mots ne sont que des signes arbitraires, alors le réel l'est tout autant – donc absolument pas dicible et encore moins jugeable. On pourra dire ce que l'on voudra de n'importe quoi, on sera toujours à côté de la plaque. C'était la critique (déjà !) de Parménide : il n'y a aucune correspondance, aucune justesse (« orthoepeia ») entre les noms et les êtres ; puis celle d'Empédocle : ni naissance ni mort n'existent en soi, ce ne sont que des mots composés à la one again et donnés par des hommes ignorants et inexpérimentés. La réalité est innommable et le langage n'est que que simulacre [ce qu'on appelle le « nominalisme »]. On est obligé de dire n'importe quoi, de penser n'importe quoi, de vivre dans le n'importe quoi. « Aucun mot ne réfère à une réalité ». « Chaque société s'est constitué son langage au petit bonheur ». La « vérité » n'existe pas. Le réel est indicible.

Autrement dit, c'est le sophiste qui a raison. L'ontologie est un fake. Tout est apparence en ce monde et il s'agit de gérer la meilleure. Si l'on parle d'être, ce n'est que pour de simples raisons pratiques et parce qu'il faut bien vivre – formule qui constitue d'ailleurs la seule philosophie valable, partagée, comme le bon sens, par tous.

Pour autant, Protagoras se veut rassurant. Rien n'est nécessaire en soi, tout est conventionnel mais cette conventionnalité a une nécessité humaine, culturelle, sociale. « Le signe linguistique n'est pas totalement immotivé, il a pour origine une structure et une tradition sociale particulière. » La seule ontologie, c'est l'anthropologie et c'est déjà énorme.

Pour Socrate, ça ne suffit pas.

5 – Le langage comme rhube de cerbeau

A la question cratylienne (et fort séduisante pour l'esprit : on aime en effet l'idée mystique que l'être se confonde avec la lettre) « le nom renvoie-t-il à la nature de la chose ou n'est-il que convention arbitraire comme le soutient le triste Hermogène ? », Socrate substitue celle-ci : « le nom ne renvoie-t-il pas plutôt à la fonctionnalité de la chose », sa dynamique interne ? Car s'il est un peu oiseux (et dangereux) de confondre langage et réalité, il est absurde de les distinguer complètement. Le mot n'est peut-être pas la chose mais renvoie à une fonction de celle-ci – soit que cette fonction vienne d'elle-même, soit que je la lui donne. Le nom de la chose révèle ainsi son usage. La chose est ce que je fais d'elle. Par exemple, le joueur de lyre qui peut juger de la qualité de la lyre bien plus que son fabricant. C'est dans la pratique que se désigne et se définit la chose. La « rectitude », plus qu'une essence cratylienne ou une norme hermogénienne, est en fait un accord – musical, sinon ontologique. La chose, raison pratique, pragmatique, ontologique.

« La vérité sur la justesse des noms passe par une décision ontologique, écrit Monique Dixsaut, une option prise sur la nature des choses, et d'abord sur la nature de leur nature. »

Décision qui est aussi une distinction. Le nom distingue. Le langage sera distinctif et mieux, diacritique

Mais qui distinguera bien ? Celui qui l'emploiera bien. Mais qui l'emploiera bien ? Le dialecticien, ou celui qu'on appelle aussi le « nomothète », le « législateur des noms ». Ah bon ? Merde.

Merde parce que cela veut dire que tout le monde n'est pas apte.

Ce n'est pourtant pas si difficile à comprendre. Le nom juste, adéquat est comme une sorte de nom propre – c'est-à-dire de nom sacré. La preuve, on peut blesser quelqu'un en insultant son nom. D'où l'obsession étymologique du Cratyle et sa partie interminable (quoique fascinante) sur la généalogie des nom – à commencer par le nom d'Aphrodite, aphrodisiazein, « rapport sexuel » ou celui d'Ulysse, Odysséus, « celui qui est détesté des hommes et des dieu ». Tout nom propre aurait ainsi son mystère orphique, pythagoricien, oraculaire – un jour freudien.

« À la manière des songes, des oracles, des poèmes, les étymologies révèleraient la parole enfouie dans les noms, leur "etumos logos" (étumos = authentique) ». Chaque nom aurait une profondeur poétique à commencer par celui d'étymologie dont l'étymologie même renvoie au poétique. On ne fait pas plus jouissif pour l’esprit.

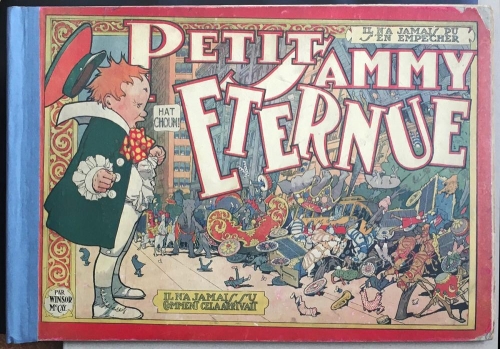

Mais ce faisant, ne retombe-t-on pas là dans l'hypothèse cratylienne ? Après tout, oraculaire et originaire, c'est un peu la même chose – tout comme essence poétique est un pléonasme. Non, répond Socrate : le nom n'est ni originaire ni idéologique, ni mythique ni arbitraire. Il est discursif, diacritique, constructiviste. Et si nous sommes passés par cette parenthèse étymologique, c'est précisément pour ridiculiser l'étymologie. Ah bon ? Re-merde !Oui, parce que ce que montre au bout du compte l'étymologie, c'est que les choses (et de fait leurs noms) ne sont pas stables, fixes, constantes et comme le désirerait une mystique un peu facile, mais mobiles, fluctuantes, toujours en devenir. La preuve, prenez l'étymologie du « dieu » (théoi) qui, loin de signifier une réalité éternelle comme on l'espérerait, signifie au contraire « ce qui court (thein) toujours ! » Ainsi peut-on avoir une opinion soi-disant originelle des choses, très flatteuse pour elles comme pour nous mais complètement fausses ! Merde, merde, merde. Pire : si les choses changent de nom, ce n'est pas tant à cause d'elles qu'à cause de nous qui souvent en faisons un usage différent d'avant et du coup les détournons du premier sens que nous leur avions nous-mêmes donné. Résultat : nous les intoxiquons en les désignant encore et encore et leur nom n'est alors plus que celui de notre maladie. Toute la nature devient un rhume de cerveau. En somme, c'est Atchoum (ou le petit Sammy) qui invente le langage.

6 – Guerre civile entre les noms

« La langue n'est donc pas un système clos, et une preuve supplémentaire en est qu'elle n'est même pas totalement en harmonie avec elle-même et que certains la mettent en insurrection : "D'ailleurs, cela m'étonnerait beaucoup que les noms eux-mêmes soient d'accord entre eux" », finit par lâcher Socrate (Cratyle, 436b-436c).

Et de parler même d'une « guerre civile entre les noms » sinon entre les étymologies ! Tout dépend en effet du mode sur lequel on comprend une chose – stable ou ondoyant, en repos ou en mouvement. C'est en identifiant ce mode qu'on évitera le double sens (ou amphibologie), travers en lequel nous tombons tous les uns après les autres. Même le mot science (épistèmè) prête le flanc selon qu'on le comprend comme « ce qui fixe notre âme sur les choses (histesin épi) » ou comme « ce qui accompagne le mouvement de l'âme autour d'elles ». « La guerre fait rage dans le vocabulaire de la connaissance car, selon l'hypothèse adoptée (mobilité ou stabilité), la science de l'un sera l'erreur ou l'ignorance de l'autre ». Plus tard, ce sera entre le même et l'autre qu'auront lieu les malentendus, les clivages, les incompréhensions. Guerre des mondes, guerre des mots.

Tout cela pour nous faire comprendre que si la langue a une multiplicité d'origines, elle n'a pas de principe en soi. « Le primitif n'y est pas le propre ». L'originel n'a rien d'éternel. L'oraculaire n'est qu'une opinion comme une autre. Pas comme une autre quand même, non. Le recours étymologique a ses vertus – mais au même titre que le recours mythique. Mythe et étymologie s’entendent pour notre bonheur mais ne sont guère retenus par la raison qui, elle, a besoin de diacritique, de rectitude, soit d’elle-même (la raison est tautologique). Certes, on ne peut rectifier toute la langue et il faut faire avec les usages courants, la mémoire des peuples, les traces sémantiques, les dessins originaires, etc. Le travail du dialecticien sera de retenir le passé du nom, sa culture, afin de préparer son avenir. Faire du terme un nouveau départ, de son aboutissement un « recommencement » comme dirait Hugo à la fin de Ce que dit la bouche d'ombre.

Ce travail doit néanmoins se faire dans la mesure. C'est le grand et noble souci de Platon. « Le philosophe n'a pas à substituer à l'incohérence de la langue la cohérence d'un langage techniquement institué » et soi-disant parfait. Toute rectification est ponctuelle, factuelle. Du reste, contrairement à d'autres philosophes, Platon invente très peu de nouveaux mots ou de nouveaux sens. Il utilise le langage courant et compte sur son sens dramatique consommé pour nous faire penser. Et c'est ainsi que la langue est vivante.

Le nom se définit donc non plus comme une essence de la chose (et comme le souhaitait Cratyle au début) mais bien comme une imitation de celle-ci. Mais attention ! Cette imitation doit se présenter comme telle, être prise comme telle, posséder sa propre distinction avec ce qu'elle imite et ne pas se confondre avec lui – auquel cas elle sombrerait dans le simulacre, le fake, la confusion totale. Imitation – notion extrêmement dangereuse qui peut conduire à tous les amalgames : chien et loup, philosophe et sophiste, médicament et drogue. L'image de Cratyle n'est pas Cratyle même si on a besoin de celle-ci pour identifier celui-là. L'image de Cratyle ne saurait être l'être de Cratyle. Le semblable ne saurait être l'identique ni le masque, l'initial. Et c'est ce à quoi le philosophe veille. Véritable mission impossible, entre nous soit dit.

Mission impossible (Brian de Palma, 1996)

7 – Pair et père

Le risque de la parole, c'est la fausse parole – comme le risque de la philosophie, c'est la sophistique. Il faut pourtant en passer par là si l'on veut penser, communiquer et même vivre. Il faut risquer l'ambiguïté de la parole qui est en fait son état naturel (« la parole a été donnée à l'homme pour déguiser sa pensée », dit l'adage). Rien n'est jamais clair en ce monde, tout se corrompt, se galvaude, se trahit – en fait, se médiatise, se socialise, « s'aaronise » comme Aaron a transmis Moïse ou comme Saint Paul a « reconstruit » le Christ (ou Platon, Socrate). Chesterton le dit quelque part : en choisissant des bras cassés comme ses disciples, le Christ savait que son message allait être diminué, mais c'était ça ou rien. Kierkegaard confirme : en se donnant au fini, l'infini sait qu'il va y perdre. Mais il faut faire avec l'humanité. Et « il faut philosopher » (Euthydème), c'est-à-dire donner une légitimité à la parole. Place donc à l'éristique, « l'art des combats de parole ». Du moins un temps – car l'éristique tourne rapidement à l'hystérie contradictoire, au pancrace rhétorique, au pilpoul dévoyé (pléonasme ?), à la logique pure et dure, c'est-à-dire immature. « L'éristique est toujours un nouveau-né, son rapport au réel est toujours celui d'un néophyte, car quel que soit le temps passé à "rouler dans les discours", il n'apprend jamais rien » – et casse tout comme les enfants cassent leurs jouets. L'éristique est le contraire et le complément du sophiste : le second affirme tout, le premier nie tout. Le sophiste ne connaît aucune contradiction, l'éristique ne connaît que ça. C'est pourtant grâce à lui que l'on comprend qu'il faut aménager un principe de non-contradiction – celui-ci s'apparentant à un principe de raison. Or, ériger un principe, quel qu'il soit, pourra toujours relever de l'arbitraire : pourquoi celui-ci et pas celui-là ? Pourquoi prétendre que j'agis ou pense alors que c'est moi qui suis agi ou pensé ? D'un point de vue logique, tout se vaut, s'inverse, s'annule. En ce sens, le sophiste énervé qu'est l'éristique a toujours raison.

Alors quoi ? Alors, l'impair. C'est-à-dire ? L'impair pour sortir du pair, de la symétrie du pair, du miroir sophistique du pair. C'est ce à quoi sert un principe – un père. Le père contre le pair. C'est cela la philosophie platonicienne – et son risque sophistique homonymique.

À suivre : Savoir

09:46 Écrit par Pierre CORMARY | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : platon, monique dixsaut, cratyle, protagoras, ready player one, mission impossible, euthydème |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer

Imprimer