Platon / Dixsaut III - Savoir, amour (25/09/2025)

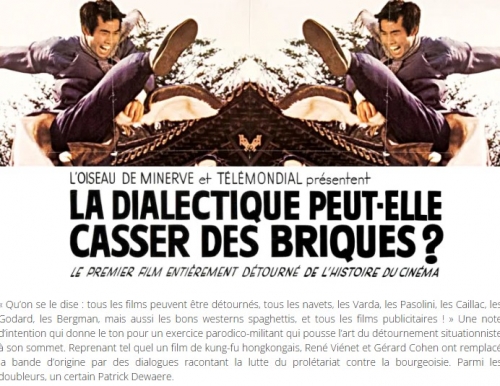

La dialectique peut-elle casser des briques ? (René Viénet, 1973 - film situationniste)

8 – Mathématique et dialectique

Il faut purger le savoir. Il faut élaborer un savoir du savoir – épistémologie négative en quelque sorte ou apophatique qui permettrait non pas de liquider le savoir mais de le distinguer de l'opinion. C'est qu'il est très difficile de savoir vraiment quelque chose – et pire de la communiquer. Dire une chose, c’est tout de suite la gâcher. En vérité, c'est le cas de le dire, la vérité est incommunicable (Moïse et Aaron, encore). Quoiqu'on fasse ou pense, on reste dans l'opinion, la contradiction, la confusion, la trahison.

Et pourtant... Force est de constater que nous avons quelquefois des illuminations, éclairs de vrai savoir qui nous remontent (ou nous descendent) comme ça, souvenirs de vérité – en un mot, réminiscences.

La science apparaît alors comme un souvenir. La vérité, comme une madeleine. Le savoir devient affaire de métempsychose. Étrange philosophie qui va trouver une légitimité aux choses via l'immortalité de l'âme !

Contre l'opinion qui est ignorance (souvent volontaire) des causes, sinon de soi-même (moins on se connaît, plus on dit de conneries), et qui n'aspire qu'à des persuasions surfaites, le philosophe pose la pensée comme interrogation, mise en suspens et bientôt dialectique. Pourquoi tant de complications ? Parce que la vérité n'a pas de force en elle-même pour s'imposer. PARCE QUE LA VÉRITÉ NE SUFFIT PAS. La réalité du goulag n'a pas éradiqué « l'idéal communiste ». La saloperie révolutionnaire d'un Michel Foucault se répète aujourd’hui dans l'intersectionnalité islamogauchiste pro-pal. Le gauchisme n’en finit pas de se métastaser. Tout n'est que rhétorique, rapport de forces syntaxiques, jeux de langage, inclusions barbares. Et c'est le drame de la philosophie qui doit aussi entrer en rhétorique si elle veut légitimer la raison. Entrer dans ce jeu de l'entre-deux vaseux entre être et non-être, vrai et faux, altérité et altération, mauvais mélange de tout, faux milieu par excellence, arène médiatique. Certes, elle va jouer le jeu en toute conscience, ironie et ruse – mais qui dit qu’elle ne s’y perdra pas non plus ?

Il faut tenter le coup. Ulysse plutôt qu'Achille. Mieux vaut en effet l'homme divers qui dit le faux et qui ment (mais qui sait qu'il le fait) plutôt que l'homme de la conscience immédiate qui change d'avis selon ses humeurs, ne comprend rien à ce qui se passe ni autour de lui ni en lui et finit par périr. Sauf que le philosophe, tout rusé qu’il soit, sachant profiter du kaïros comme nul autre et faisant semblant de ne pas savoir, périt lui aussi. Le problème reste toujours le même – au sens propre : qu'est-ce qui différencie au bout du compte le savoir de l'opinion, le philosophe du sophiste, le sauveur du larron ? Pire : le philosophe ne serait-il pas un sophiste au carré, au cube ? Comment éviter le « même » ?

Peut-être, d'abord, en arrêtant les images. Pour le philosophe, l'image est la bête à abattre (comme dans le judaïsme, tiens). L'image a un double pouvoir nocif : celui de faire apparaître la chose là où elle n'est pas, celui de se multiplier partout – de se reproduire au sens photocopie du terme.

Il faut donc procéder autrement : d'une part, user quand même des images (sur un mode « savant ») car on ne peut malgré tout pas s'en passer – ce qu'on appelle la pensée « dianoétique », pensée intermédiaire entre l'opinion et l'intelligence ; d'autre part, passer à une réalité intelligible objective imparable, celle des mathématiques. Les maths échappent en effet à l'opinion. Les maths s'imposent comme la meilleure propédeutique qui soit. Réel irréel, purement formel, image (qui justement n'en est pas une) de l'intelligible – du vrai. Sauf que le vrai n'est qu'une étape dont l'aboutissement est le bien, et là-dessus, amorales comme elles sont, les maths achoppent. Seule la dialectique pourra s'en charger.

9 – L'impossible savoir

Les choses peuvent-elles relever d'elles-mêmes ? La science peut-elle se connaître elle-même ? Peut-on se connaître soi-même ? C'est en tous cas la meilleure chose que l'on puisse se demander – le « connais-toi toi-même » [νῶθι σεαυτόν / Gnỗthi seautόn pour les intimes] étant, comme on sait, la plus ancienne des trois maximes qui étaient gravées à l'entrée du temple d'Apollon à Delphes. Dans tous les cas, il s'agit de revenir au soi de la chose, son intériorité dira-t-on un jour, son initial tautologique : regard du regard, savoir du savoir, science de la science. Et avec cette occurrence non négligeable que l'homme qui posséderait cette science de la science (qui n'est rien d'autre que la définition même de la sagesse) serait sans doute plus heureux. C'est la question du Charmide que le Théétète va reprendre : epistèmé et sophia sont-ils la même chose ? Le savant est-il un bienheureux ? Le scientifique est-il un sage ? C'est là la mystique platonicienne et son problème insoluble et sublime : savoir le bon, c'est le faire. Connaître le vrai, c'est être dans le vrai. A la lettre, connaître, c'est être. Là-dessus, les modernes que nous sommes ne peuvent plus être d'accord. Schubert à Auschwitz, etc.

De plus, si l'être se confond avec l'apparaître, c'est Protagoras qui a raison : l'homme est la mesure de toute chose et son devenir est son essence. Tout n'est plus que mouvement en agrégats, aucune chose n'est plus fixe, rien n'a de consistance propre. « Ce qui est agent lors d'une rencontre peut devenir patient lors d'une autre ; il n'y a ni sujet ni objet, seulement une multiplicité de genèses instantanées, d'événements sensoriels se dédoublant provisoirement en senti et sentant ». Ce qui pouvait être « mystique » chez Platon devient purement physique avec les Sophistes. De l'être perpétuel et divin, on passe à un devenir perpétuel où « toute mesure transcendante est exclue ». Aucun « en soi » qui ne vaille pour les Sophistes. « Le problème n'est pas de connaître la vérité en elle-même mais de prévaloir le meilleur sur le pire, l'humain sur l'inhumain. » Mais alors bon Dieu ! Dans ce cas, nous le sommes tous, sophistes ! Comment ne pas l'être ? Oui, entre deux maux, il faut choisir le moindre. Oui, il faut faire les choses à sa mesure. Vive l'empirisime et le libéralisme !

Non, non, il y a un lézard.

C'est là que ça se complique et que ça devient anti-intuitif. S'il n'y a pas d'être fixe, si tout est agent ou patient selon les circonstances, si tout est circonstance, alors les nazis peuvent avoir raison, du moins un temps. Le pur devenir conduit au pire. Le pur conduit au pire. Le mobilisme universel est anti-ontologique et même anti-linguistique. « S'il est impossible de fixer quoi que ce soit, il est impossible de parler », il est impossible même de dire qu'une chose est – et d'ailleurs « les mobilistes cohérents proscriront le verbe être et tout ce qui pourrait passer pour un état stable. » Rien n'est en soi, tout est « ainsi » (et encore, le temps de le dire). Tout compte fait, la fameuse mesure humaine est invivable (et Hitler était humain après tout.) C'est pourquoi il faut qu'il y ait autre chose pour éviter, précisément, la démesure. Et cette chose, on l'a déjà esquissée, c'est l'âme – soit ce qu'il y a d'immortel en nous, autrement dit, de fixe, de stable, et par là-même de connaissant, de savant. C'est l'âme qui est le siège de la science. C'est l'âme qui non contente d'animer le corps lui apporte une auto-régulation. C'est l'âme qui donne à la sensation sa connaissance. C'est l'âme qui nous permet de nous distinguer de nous-mêmes. C'est l'âme qui nous permet la distance, la différence, la conscience – et bientôt le salut. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, la connaissance de soi est un dédoublement de soi. Ce que ne comprennent pas les Sophistes englués dans leur mouvement perpétuel soi-disant humain. S'il n'y a que de l'humain immanent, il y a risque d'atomisation au sens propre et figuré. Le Sophiste, à la fin, c'est Docteur Folamour.

10 – La possibilité du savoir.

Le siège du savoir se situe donc dans l'âme – qui est essentiellement un lieu de mémoire. Savoir, c'est donc moins apprendre ce que l'on se savait pas que se souvenir de ce que l'on savait. Je me souviens, donc je sais. Je me souviens, donc je suis. Étrange philosophie qui d'un côté affirme que rien n'est communicable en soi mais que la vérité est en soi – et un en soi ancien, un en soi immémorial, un en soi qui relève de l'immortalité de l'âme. Il y a là un risque de subjectivité tautologique énorme. Ce que je sais, je l'ai su. Ce que je ne sais pas, je l'ai oublié. Tout revient à bien me connaître (me savoir ?) moi-même. Et pour bien me connaître, il faut que je me dédouble moi-même. Le qui suis-je ? est un dédoublement. Celui qui ne se connaît pas ne connaît rien. Celui qui ne se met pas en suspension passe à côté de tout et tombe (sombre) dans l'opinion bébête et sociale (pléonasme.) Il s'agit donc de marquer sa différence, son intelligence, sa conscience – au bout du compte, et c'est très important, son désir. Le savoir est un désir. Un désir de comprendre. Un désir de quelque chose qui vient de loin et qui me dépasse. Un désir de transcendance et qui dépasse par là-même l'humain trop humain du sophiste.

« À l'humaine mesure de Protagoras s'oppose une mesure [proprement] divine, écrit Monique Dixsaut. L'homme qui se règle sur la première vit dans un temps mesuré par la nécessité, il est toujours asservi au verdict d'un autre et son discours est toujours intéressé, dirigé vers un avantage à obtenir : à lui s'oppose l'homme libre, libre de son temps, libre de l'opinion d'autrui et même libéré de lui-même puisqu'il ne parle jamais d'affaires qui le concernent. »

Le philosophe sera cet homme libre, à la fois différent et divin, distant et transcendant, étranger et élu – philosophe-roi s'il en est et qui risque gros comme un certain nazaréen.

11 – Le désir de comprendre

La vraie question, la vraie dualité n'est plus celle entre sensible et intelligible – tous les deux soumis à la diversité et la relativité (et peut-être le second encore plus que le premier car le sensible qui renvoie au corps est finalement beaucoup moins « relatif » et « divers » que l'intelligible : le corps en effet sent vraiment les choses alors que l'âme sent surtout tout ce qui lui passe par la tête ; le feu brûle vraiment la chair, l'idée du feu pas vraiment l'âme) – mais celle entre être et devenir. Si toute chose peut devenir, c'est-à-dire passer du même à l'autre, comment la penser, la fixer, l'identifier ? Mieux : si tout change, comment vivre ? L'écoulement universel s'auto-détruit de lui-même. Mais comment prouver qu'il y a autre chose que lui ? Comment prouver que le fleuve dans lequel on se baigne est quand même le même dans lequel on s’est baigné hier ? Comme l'autre dira un jour, il faut parier. Il faut miser. Monique Dixsaut n'énonce pas le terme mais je le fais à sa place : l'être est un pari. L'ontologie, une gageure. Et cette gageure, ce pari, un besoin de l'âme. Un désir de comprendre. Platon ou le désir de comprendre.

Donc, être immobile au moins un instant pour penser le mobile. Bénéficier d’une clarté seconde pour percer la nuit et voir un instant le jour. Un impair pour percevoir le pair. Une exception pour penser la règle. L'être – théorie de l'exception, comme aurait dit encore un autre.

Le pire est que Socrate ne tranche pas tout de suite et se contente d'une réponse de Normand : « peut-être qu'il en est ainsi, mais peut-être pas. »

La question se reformule : y a-t-il un « même » des choses ? Un « toujours » des choses ? Une « cause en soi » des choses ? C'est dans cet en soi que l'on va s'engouffrer. L'en soi ou ce qui se pense (ou se comprend) soi-même. Or, ce qui se pense soi-même exige l'essence. Penser une chose, c'est supposer son essence – ou sa forme. La différence entre essence et forme ? L'essence est sans doute plus substantielle que la forme qui, elle, est plus formelle, c'est le cas de le dire, que l'essence. La forme, c'est penser que toutes choses d'un même genre sont moulées selon une chose unique de ce genre. Toutes les vertus ont quelque chose de commun qu'on appelle la Vertu. La Vertu, c'est la Forme intelligible et universelle des vertus. Notons que cette Forme n'est pour l'instant que rationnelle, mentale, abstraite et ne correspond à aucune réalité réelle, si j'ose dire. La Forme se pense d'elle-même et en elle-même. Elle est essentiellement tautologique. A = A. Ou A ---> a1, a2, a3, etc. On en a besoin pour comprendre. Mieux, on en a le désir. La Forme est le désir de la pensée. La Forme est comme une belle femme que l'on veut saisir – ou dessiner. La Forme est érotique par essence. Le désir, encore plus. Comprendre, c'est jouir, disait Paul Claudel.

Les Galettes de Pont-Aven (Joël Seria, 1975)

12 – Sur Le Banquet

« L'essence est la manière d'être qui convient à la pensée ».

L'essence comme ce qui est de soi-même par soi-même. Réalité qui existe elle-même par elle-même – et qui du coup dépasse la pure raison car il n'est pas simple en effet pour la raison d'envisager la causa sui, dit autrement, Dieu.

L'essence comme conversion à quelque chose d'autre.

L'essence comme révélation.

L'essence comme initiation – et féminine s'il vous plaît. L’homosexualité a des limites épistémologiques.

Dans le Banquet, des hommes discourent de l'Éros de la manière la plus docte, sage, prude. Pour Phèdre et Pausanias, l'Éros est d'abord générateur de vertu (ah bon ?). L'érotique se définirait en premier lieu comme une éthique (ils ont bu ou quoi ?). Non, répondent Erixymaque et Aristophane : l'Éros est avant tout une force cosmique, biologique – un vouloir-vivre à la Schopenhauer. En tous cas, quelque chose qui apaise l'angoisse de la mort et qui permet de maîtriser le tragique de la vie. Ça, c'est le discours d’Agathon et ce n'est pas mal du tout. Ça annonce l'intervention de Socrate – ou plus exactement le souvenir de Diotime. Diotime, l'accoucheuse de Socrate. Diotime, la Marie-Madeleine de Socrate. Diotime, donc, pour qui Éros est le désir non pas tant du beau, du bien, du vrai que celui, primordial, primitif, primal, de ne pas mourir. L’Éros comme désir d'immortalité, sinon de divinité – lui qui n'est qu'un démon. Éros, démon de vie, d’amour, de désir (pléonasme ?)

Éros, par conséquent, comme manque originel, mendiant qui ne vit que d'expédients, de ruses, de trucs, de pis-aller. Éros, enfant malheureux de la misère (Penia) et de l'expédient (Poros).

Éros qui se doit de séduire, non seulement en se faisant beau mais surtout en se faisant discoureur.

Éros, démon de la parole, démon poétique et rhétorique.

Eros, désir qui pousse à parler. Et en effet, pas d'amour sans discours amoureux. Pas d'amour non plus sans unique.

Éros, désir de l'unique.

Éros, passage et même ascension de la multiplicité à l'unicité.

Éros, désir de « pénétrer » les choses – d'accéder à leur essence.

Éros, désir d'accéder à la réalité réelle, stable, belle, bonne, vraie.

Éros, désir du même (du « m'aime » ?) dans l'autre.

Éros, désir de participer à ce qu'il y a de plus haut et de plus profond dans l’autre – dans l’être. De toucher l'en soi.

Éros ou là, disons-le, l’Amour – conversion à l'être pur.

C'est pourquoi « une nécessité purement épistémologique comme celle qu'énonçait le Cratyle ne suffit pas ».

Pour passer à une connaissance supérieure (de troisième genre, dirait Spinoza), plus que la rationaliser, il faut la désirer, en être amoureux. Le philosophe sera amoureux ou ne sera pas. L'intelligence sera érotique ou ne sera pas. C'est cela la grande leçon du Banquet – reprise et mieux, mise en pratique, dans le Phédon, ce grand dialogue sur la mort.

Agneta T. (1993 - j'avais 23 ans)

À suivre - Essences et formes

12:42 Écrit par Pierre CORMARY | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : platon, monique dixsaut, la dialectique peut-elle casser des briques ?, agneta tröjer |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer

Imprimer