Comment êtes-vous venue à l’écriture ?

Parce que toujours, dès l’enfance, j’ai éprouvé la passion de comprendre, tout en montrant une réticence certaine à expliquer, à m’expliquer. Tenir ensemble (comprendre) pour embrasser m’est d’emblée apparu merveilleux, tenant du merveilleux, comme dans les contes pour enfant que me lisait ma mère. Je voulais « choisir tout », ne rien sacrifier, ce qui est bien sûr contradictoire avec l’idée de choix. Deux masques de carnaval m’avaient été offerts et je pleurais d’avoir à désigner celui que je porterais en premier. Préférer les chimères au choix. Accepter des sanglots sans raison (« cette enfant est trop gâtée, elle pleurniche alors qu’elle a tout »), plutôt que de rendre raison pour être raisonnable. Expliquer tient parfois de parfois l’univers étriqué ; expliquer, c’est déplier pour révéler ce qui était impliqué : véritable coup de force, violence dans cette prétention d’assigner une cause. « Ce qui est incompréhensible, c’est que le monde soit compréhensible », affirmait Einstein. Ecrire, c’est comprendre l’origine de cette incompréhension radicale, que ne peut faire reculer aucune explication. « La poésie n’est pas obscure parce qu’on ne la comprend pas, mais parce qu’on n’en finit pas de la comprendre ». Elan jouissif vers l’obscurité, lumineuses ténèbres, comme une nuit sur la Place Rouge que j’ai vue transparente, sensation onirique où je me dédouble en un rêve éveillé. Ecrire pour goûter à nouveau cet éblouissant mystère.

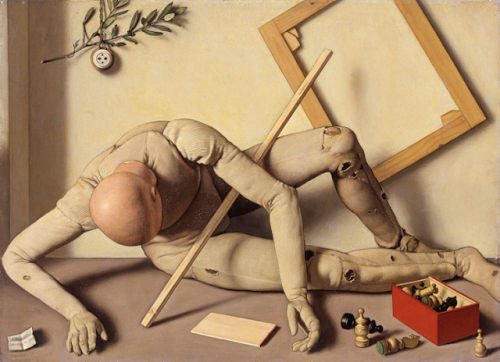

Le peintre et son modèle, Antonio Bueno (1952)

J’ai tant rêvé de toi que tu perds ta réalité.

Est-il encore temps d’atteindre ce corps vivant et de baiser sur cette bouche la naissance de la voix qui m’est chère ?

J’ai tant rêvé de toi que mes bras habitués, en étreignant ton ombre, à se croiser sur ma poitrine ne se plieraient pas au contour de ton corps, peut-être.

Et que, devant l’apparence réelle de ce qui me hante et me gouverne depuis des jours et des années, je deviendrais une ombre sans doute.

O balances sentimentales.

J’ai tant rêvé de toi qu’il n’est plus temps sans doute que je m’éveille. Je dors debout, le corps exposé à toutes les apparences de la vie et de l’amour et toi, la seule qui compte aujourd’hui pour moi, je pourrais moins toucher ton front et tes lèvres que les premières lèvres et le premier front venus.

J’ai tant rêvé de toi, tant marché, parlé, couché avec ton fantôme qu’il ne me reste plus peut-être, et pourtant, qu’à être fantôme parmi les fantômes et plus ombre cent fois que l’ombre qui se promène et se promènera allégrement sur le cadran solaire de ta vie.

Robert Desnos

Quels sont vos auteurs phares et quelles influences ont-ils pu avoir sur vous ?

Des phares qui me permettent de faire naufrage, de me noyer, de m’éloigner de tous les rivages convenus : les poètes. Lenteur de délices cruelles (« tes yeux sont comme cette fleur-là, violâtre comme leurs cernes et comme cet automne et ma vie pour tes yeux lentement s’empoisonne » ) ; concision tel un coup de cravache (« immole avec courage au sang qu’il a perdu celui qui met sa gloire à l’avoir répandu ») ; scène plus saisissante qu’un film (« entrant à la lueur de nos palais brûlants, sur tous mes frères morts se faisant un passage, et de sang tout couvert échauffant le carnage ») ; exacerbation, paroxysme du néant (« jours où je veux tellement que je ne veux rien ») ; pied de nez au réalisme (« j’ai tant rêvé de toi que tu perds ta réalité »).

Des phares qui m’évitent de faire des phrases tout en me montrant ce qu’est le style.

Style et stylet : poignarder avec des mots, ne pas s’embourber dans le verbeux. Double influence de Gary et de Gracq, dissemblables, mais se rejoignant dans ce que l’on a judicieusement appelé « la singularité d’une voix sans visage » : Gracq refusant d’exhiber sa personne, Gary restituant à l’étymologie persona son sens de masque ; camouflet de l’un et l’autre par le pamphlet (« La littérature à l’estomac ») ou la supercherie (Ajar). Fuir devant sa propre effigie…

Portrait d'une jeune fille (Petrus Christus, 1470)

Y a-t-il pour vous une spécificité de l’écriture féminine et si oui, laquelle ?

Eurydice se moquant d’Orphée, comme dans le beau texte de Claudio Magris, Vous comprendrez donc : « si on l’a gâté avec tous ces lauriers et ces prix littéraires, c’est grâce à moi, qui ai nettoyé ses pages de la graisse et du sirop qui les encombraient (…) Un poète répète fidèlement ce que la Muse lui dicte, c’est ainsi qu’il gagne ses lauriers. Ensuite, il les rapporte à la maison et sa Muse les met dans le rôti qu’elle lui prépare avec amour, pour en relever le goût. Lui, confondant un peu le laurier qu’il portait sur la tête et celui qui était dans le plat, il répétait aussi à la maison, à table, ce que je disais, moi ». Il y a un penchant ornemental et fleuri auquel cède rarement l’écriture féminine, pas plus qu’elle ne prône l’économie de mots avec force manifestes. La recherche de l’effet ou les préoccupations théoriciennes discourant sur l’impossibilité de tout discours me paraissent étrangères à l’écriture féminine, expression à manier prudemment si l’on veut qu’elle ait valeur de découverte, d’exploration, pour faire écho à une femme : « en écrivant, tu déploies une ligne de mots. Cette ligne de mots est un pic de mineur, un ciseau de sculpteur, une sonde de chirurgien. Tu manies ton outil et il fraie le chemin que tu suis. Tu te trouves bientôt profondément engagé en territoire inconnu. S’agit-il d’une impasse, ou bien as-tu localisé le vrai sujet ? Tu le sauras demain ou dans un an ». Une école de la patience, un temps de l’exploration qui n’est pas sans harmonie avec celui de la gestation : le propos d’Annie Dillard montre que la création n’est pas « vibrionnante ».

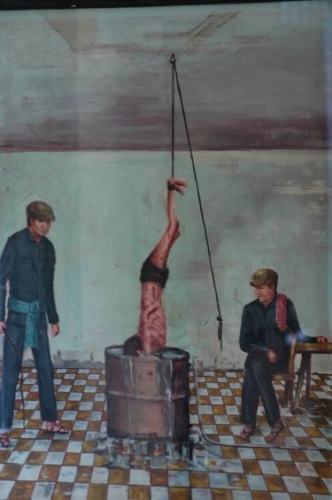

Retour à Tuol Sleng, la terrible prison des Khmers rouges (archive Paris Match)

Votre premier livre, Des yeux pour mourir, frappe par sa violence, sinon par son sadisme, ce que vous appelez « l’infinitésimal dans l’atroce ». Pourquoi ce mode esthétique ?

Je crois qu’il faut mettre l’accent sur « infinitésimal », plus que sur « atroce ». Ce n’est pas l’horreur brutale ni une quelconque coloration gore qui m’attire. Je suis plutôt abasourdie devant l’infiniment petit qui produit la souffrance la plus grande. Les Khmers Rouges avaient, entre autres supplices, imaginé de verser, dans les narines de leurs victimes, du ciment liquide. En séchant, il faisait éclater le cerveau, mais lentement, figure contradictoire d’un éclat lent, d’un coup de feu qui ne finirait jamais. Ce n’est pas une esthétique, mais un enjeu de réflexion géopolitique de constater que la torture fait partie des relations internationales. Que mon livre ait pu mettre en relief ce défi majeur du XXIème siècle montre que le roman français n’est pas nécessairement nombriliste, enclin à cultiver l’autofiction. De récents ouvrages philosophiques (je songe à Du bon usage de la torture ou comment les démocraties justifient l’injustifiable, de Michel Terestchenko) soulignent ce que la veine romanesque m’avait permis de pressentir il y a plusieurs années. Si esthétique il y a, elle ne consiste pas à promener un miroir le long d’un chemin, ni à adopter le ton d’un écrivain engagé qui dénonce l’effroyable. Elle se rapprocherait plutôt d’une poésie de la cruauté, qui, loin d’être complaisante ou compatissante, se fait voix qui s’élève, s’éloignant du cri et du silence.

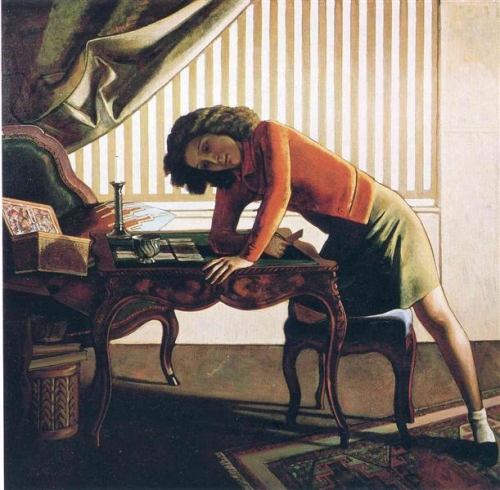

La patience (Balthus, 1943)

De situations de guerre et de torture, vous passez à des situations orgiaques, voire pornographiques. Quel sens a pour vous ce mélange de sexe et de guerre que l’on a pu dire, à propos d’autres œuvres, des films surtout, un peu douteux ?

Ce n’est pas un mélange mais un surgissement. Ce n’est pas une recette combinant des ingrédients, mais l’impossibilité de toute retenue. « Et la poésie, qui ramène l’ordre, ressuscite d’abord le désordre, le désordre aux aspects enflammés ; elle fait s’entrechoquer des aspects qu’elle ramène à un point unique : feu, geste, sang, cri », écrit Antonin Artaud. S’en prendre au corps d’autrui par la torture, traverser le corps d’autrui pour arpenter toute l’étendue de la dévastation est l’excès qui répond à l’ « infinitésimal de l’atroce », la démesure qui fait pendant à la férocité millimétrique. Ecrits à tombeau ouvert, à corps perdu, d’une seule coulée, mes textes reflètent peut-être la tension entre mouvement ascensionnel et course à l’abîme, chaos et harmonie. Je laisse les personnages à leur foisonnement intérieur, car ce sont plus des personnages, du moins je l’espère, que des situations. Même les paysages deviennent des personnages, mus par des sentiments, rebelles à toute description qui les réduirait à de purs décors. Je ne cherche guère à choquer en cultivant un genre douteux. Ensorceler, oui, sans doute. Donner aux mots une si forte emprise qu’ils témoignent d’une « écriture à vif ». Intrigue plus sombre qu’un roman noir ? Exubérance ténébreuse ? Peut-être, encore. Publier, c’est donner toute latitude au « peut-être », puisqu’entre le livre que l’on s’imagine avoir écrit et celui que le lecteur a la sensation (si l’on ose dire, car c’est charnel) d’avoir lu, la différence peut se révéler considérable, comme s’il s’agissait de deux textes distincts, comme si le message émis n’était pas autorisé à préjuger du message reçu. Alors, « peut-être », parce que je n’en sais rien.

Les Enfants Blanchard (Balthus, 1937)

Il y a dans vos livres, surtout dans les deux derniers, une propension à raconter plusieurs histoires qui s’emboitent les unes dans les autres. Chaque situation, chaque être semble être la matrice d’une ou d’un autre. Est-ce que cela correspond à une vision organique du monde ?

Cela correspond à une vision matricielle du monde. Les séparations artificielles pour les besoins de la narration me sembleraient regrettables. Mieux vaut prendre le risque d’une écriture labyrinthique. Même lorsqu’il s’agit d’argumentation, et non de fiction romanesque, je demeure persuadée que la véritable éloquence se moque de l’éloquence, des plans d’exposés trop léchés, des démonstrations trop bien charpentées. Je ne demande pas que l’on me suive pas à pas. Je laisse les personnages nous précéder, quitte à ce que l’intrigue se ramifie. Je voudrais épouser une puissance de germination et j’aime assez la formule : « le poète crée des habits de soie à partir des vers de terre ». L’emboitement n’est pas un jeu de poupées gigognes. Il est à l’image de la vie. Un surréaliste, je crois, expliquait qu’il convenait d’inverser les termes pour qu’ils aillent vers la vie. Ainsi, au lieu de « une libellule, arrachez lui les ailes, un piment », écrire « un piment, mettez lui des ailes, une libellule » [apologue de Bashô cité par Breton qui figure en effet page 154 du livre Appel d'air d'Annie Le Brun, Plon, 1988]. Une imbrication qui permet de multiplier les points de vue : non seulement différents récits d’un même événement, mais mensonges qui se croisent et s’entrecroisent, à mesure que chacun des personnages cherche à imposer sa vérité.

Still Life (Antonio Bueno, 1948)

Est-ce que cela vous choque ou vous inquiète si l’on dit de vos livres qu’ils sont difficiles à lire ? Que l’on s’y perd en même temps que l’on s’y trouve parfois au bord de l’insoutenable ? Qu’il y a dans votre littérature un aspect traumatique qui peut faire peur ?

Je ne regarde pas le roman populaire avec condescendance et je prends plaisir au roman de gare, persuadée qu’il faut un indéniable talent pour captiver ainsi une masse de lecteurs - dont je suis, je le répète. Je ne vais pas prendre la pose en disant que, si mes livres sont difficiles à lire, sans doute est-ce parce qu’ils appartiennent au règne de la littérature et non à celui du divertissement. Je ne crois pas en la césure qualités littéraires/ attraction du chaland. Insoutenable ? Aspect traumatique ? Par modestie, pour ne pas verser dans la prétention de n’avoir rien à dire mais de le dire bien haut. Préférer la blessure au bavardage. Faire peur plutôt que pontifier. Ecriture de la vulnérabilité. Refus d’un texte balisé : il faut accepter d’être en pleine mer. L’un de mes maîtres recommandait de ne lire que les plus grands et ce qu’il y a de plus grand chez les plus grands. Conseil qui ne relevait pas du snobisme, mais d’une sorte de prédilection pour le danger : la lecture des grands auteurs n’est pas anodine. Je me souviens d’avoir été fébrile, organiquement fébrile, en découvrant Dostoïevski.

Maternité (Gino Severini, 1916)

La maternité tient une place essentielle dans vos livres. L’écriture est-elle toujours une histoire de mère ?

Oui, en général, à cause de la langue maternelle et de l’accouchement auquel est semblable l’acte d’écrire ; oui, pour moi en particulier, parce que ma mère me lisait des histoires, fût-ce en des circonstances malheureuses : elle venait de perdre son père ; elle était en deuil, plus déchirée encore de n’avoir pu embrasser l’agonisant parce que l’avion avait eu quelques minutes de retard, quelques minutes à peine, quelques minutes qui la plongeaient dans une souffrance infinie. Pourtant, elle continua de me faire la lecture, s’efforçant de garder une voix qui ne soit pas altérée. Je sentais son chagrin, mais ma cruauté enfantine savourait des mots arrachés à une voix qui se brise.

L'Annonciation (Petrus Christus, 1452)

A la fin de Blottie, vous semblez reprendre confiance en l’espérance. « Il est impossible que la tendresse infinie soit impuissante. Il est inconcevable que la langue cachée des émotions soit étouffée par ceux qui se payent de mots, des mots à la parade, dans un défilé verbeux », écrivez-vous. Alors, le Verbe triomphe grâce à l’Amour ?

Je voulais que la pulsion de vie triomphe de la pulsion de mort, sans être pour autant visée par la raillerie, à la manière de la boutade sartrienne : « on ne fait pas de littérature avec de bons sentiments. Dieu n’est pas un artiste. Monsieur Mauriac non plus ». Il y a une puissance de la tendresse infinie qui ne se confond pas avec les bons sentiments, puissance qui n’est pas la « bien-pensance », puissance pleine de sève et pleine de sens ; « la forêt tropicale n’aspire pas au bonheur, elle aspire à la puissance », commentait Nietzsche… et si elle aspirait également au bonheur ? Si le bonheur n’était pas une version édulcorée de la vie ?

[Entretien paru dans Les carnets de la philosophie n°7 d'avril 09]

LAURENCE ZORDAN, ICI :

LAURENCE ZORDAN, ICI :

Pourquoi y a-t-il un baiser plutôt que rien ? (sur A l'horizon d'un amour infini)

Parole en souffrance (sur Blottie)

Les règnes à part de Laurence Zordan (sur Des yeux pour mourir et Le traitement)

Opération Génitrix, sur Renversements de Jean-Joseph Goux

Commentaires

C'est un très bel article que vous nous donnez à lire monsieur Cormary. Je serais curieux de connaître les poètes qu'elle cite dans la réponse à la seconde question. Je crois y reconnaître du Verlaine, mais pour les autres, je suis un peu perdu ... et j'aimerais bien les lire !