Cet article a été l'occasion de ma première contribution au nouveau site de Joseph Vebret et Loïc Di Stefano, le très hautement recommandable SALON LITTERAIRE, où chacun peut y aller de son texte, sa critique, son commentaire, ses éphémérides, en plus d'avoir la possibilité de participer à des communautés de lecteurs autour d'un écrivain ou d'un thème favori, voire de fonder les siennes, et à la fin de rencontrer la femme ou l'homme de ses rêves. Le Salon littéraire, c'est à la fois feu Le magazine des livres, Facebook et Meetic. C'est votre bibliothèque performative, votre bar et votre boudoir.

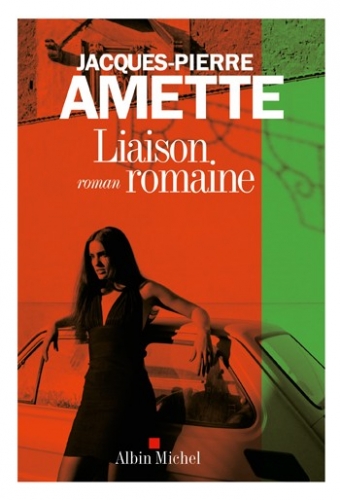

Rome pour aimer, mourir et écrire

Bientôt, plus personne n’écrira comme ça :

« Elle passa une main nonchalante sur des vestes en lin couleur caramel ou vert tilleul, puis elle prit un chemisier en coton bleu pâle à l’encolure ronde qu’elle plaqua contre elle. Elle décrocha ensuite une petite robe noire à manches courte, au décolleté carré, et s’enferma dans une cabine d’essayage. Je rôdai entre les bacs pleins de jeans en vrac ou de débardeurs kaki ou fleuris. Une robe bustier zippée sur le devant me fit rêver à ces moments où, au début de notre liaison, Constance se déshabillait avec une ardeur inattendue. Je m’attardai devant des escarpins noirs alignés comme à la parade. D’autres jeunes femmes entraient ou sortaient des cabines d’essayage, à moitié déboutonnées, sans chaussures, se plantant devant un miroir. Elles pressaient contre elles les étoffes fluides ou caressaient leurs hanches. Constance, à son tour, se regarda dans le miroir, tout absorbée à traquer le moindre défaut de coupe de cette robe noire, puis elle se tourna, remit d’aplomb une manche sur son épaule et pivota pour vérifier si le décolleté mettait en valeur ses deux grains de beauté sur ses seins. »

Le voyeurisme multicolore de Jacques-Pierre Amette. Sa sensibilité stendhalienne. Sa prose flaubertienne. Et peut-être aussi son fétichisme zolien. Aucun pli de robe qui ne lui échappe. Aucun tissu dont il ne fasse une chair. Aucun escarpin qui ne fasse tic-tac dans son cœur. Mais sans doute parce qu’il sait que la liaison est provisoire, que la femme va le quitter, que la solitude le menace – et qu’il faut bien donner un peu de présence réelle à ce qui va passer et de couleur à ce qui sera bientôt gris.

Comme l’indique le « je me souviens » qui ouvre le texte, le bonheur est un souvenir. Pour autant, ce roman du « je » n’est pas un roman du « moi ». Ce « je » absorbe mais ne se répand pas. Au contraire, il s’efface sans cesse derrière l’être aimé mais aussi derrière les paysages, les vêtements, les objets. Tout défile devant lui comme derrière la vitre d’un train où d’ailleurs le récit commence. Gestes, ombres, silhouettes, vent, fleurs, fontaines, femmes. Comme dans un Monet, on voit tout sauf les visages. Ecriture impressionniste d’Amette - à la fois visuelle et aveugle. « A travers cette coulée d’incandescence, on reste aveuglé puis on discerne quelques taches et des contours. »

Et cela, dès la première page. Constance, « la main en visière » (qui se cache les yeux, donc), regardait défiler derrière la vitre un paysage lunaire de collines grises sous un ciel laiteux ». Plus tard, on la verra « penchée au-dessus de moi, les prunelles agrandies d’ombre. ». Dans ce roman de la vue, on ne voit jamais les yeux – eux-mêmes pris sans cesse à partie par la « folle réverbération » de l’esplanade de la gare, « le sableux » des parkings, « la sensation de marcher dans une brèche trop lumineuse ». Ce n’est pourtant pas les couleurs qui manquent : « bleu métallisé » d’une poignée de valise, « murailles en marbre blanc sale », « carrefour souterrain noir », « papier peint d’un rose défraîchi », enfin « bleu huileux » de méchants tableaux accrochés aux murs de l’hôtel. Après les couleurs, les matières. Les objets. Les statues. « Une statue de la Vierge qui statue de la Vierge trônait au pied de l’escalier près du porte-parapluies ». Puis, « une lampe de bureau verte rafistolée avec un élastique », et la clef de leur chambre que leur donne le réceptionniste, et qui devient dans leur main une « lourde étoile de cuivre ». Enfin, la chambre constituée par « deux lits jumeaux creusés en leur milieu » qui déconcertent le narrateur. Car dans cet univers purement matériel, le désir de l’homme pour la femme tente à chaque instant de trouver sa place. Et l’on pressent que la femme sera dure rien qu’en la voyant poser ses affaires : « Constance pendit ses jupes et ses chemisiers à des cintres en fil de fer ». La femme associée au cintre de fer. Dès lors, tout contact avec elle aura un ton métallique, ferrailleux, grinçant. Le moindre sourire s’accompagnera toujours d’une dissonance : « Elle me fixa d’un air tendre et moqueur pour effacer le malaise. Entre-temps, il y eut le fracas grinçant d’une grille qu’on tirait sur la devanture d’une bijouterie, la ruelle devenait déserte. » Déserte comme le sera bientôt la vie du narrateur. Celui-ci peut alors tenter de lui caresser la nuque et les cheveux, ses doigts ne peuvent aboutir qu’au « fin métal d’une épingle ». Chez Amette, c’est l’objet qui fait l’affect, c’est le paysage qui révèle le sentiment. Les coups au cœur sont picturaux.

Comme le visage de Constance, la scène d’amour est perpétuellement différée. Le désir, condensé à l’extrême, ne s’accomplit jamais sous nos yeux. Pourtant, l’Eros est partout : dans « la pression molle d’un sein de la dentiste » qu’il doit un moment consulter pour soigner une dent, dans les pieds nus d’une vendeuse de bijoux ethniques ainsi que dans « le sorbet rose de sa robe qui moulait son corps dodu », et même dans le témoignage de cette femme qui raconte, à la manière d’un conte de Boccace, comment, dans le temps, « les femmes se refaisaient une beauté en sortant du confessionnal ». Lui-même pense aux semences dont nous sommes tous issus, imagine les couples aller après dîner « se démener cruellement et avec acharnement pour, à coups de giclées et de petits cris furtifs et extasiés, produire une nouvelle génération. » Pensées romaines, s’il en est, qui mêlent le pape et les poitrines des femmes, l’immaculée et le fertile, le culte et le cul.

Et donc, Rome. Sa « folie bagnoleuse ». Son raffut permanent : « cafés, camion benne, chantiers, pelures de pommes, fientes d’oiseaux, petites places, grands palais, herbes, murs, campagne, grappa » On pense à Fellini, à Scola, à Petri. Mais aussi son « legato si indéfinissable : paix soudaine, engourdissement, mélange de bien-être, de fluidité et d’anxiété » et qu’ont connu Pavèse, Léopardi, ces grands tristes de l’Italie. En vérité, Rome est « un royaume fabuleux pour toute prose ». Surtout en période de Pentecôte où les langues de feu concernent l’écrivain plus que tout autre. « Je pensai alors bêtement qu’il suffisait de croire au miracle pour que les mots apparaissent, plaisants, malicieux, vrais. » N’est-il pas du reste venu dans la ville éternelle pour lui consacrer un article commandé par son journal ? Mais comment être journaliste quand on est écrivain ? Comment plaire au rédacteur en chef qui veut surtout plaire au pékin sans trahir son style ? Comment assurer « la volupté d’être l’ultime représentant d’une prose bucolique dans un hebdo aux titres rageurs » ?

C’est l’autre sujet tout aussi douloureux de cette Liaison : le conflit immémorial entre le styliste et l’éditorialiste et le pouvoir qu’exerce bien illégitimement le second sur le premier, « l’intrusion sournoisement pédagogique » dans l’art de celui-ci et qui va de pair avec « une désapprobation de ma méthode lunaire, fureteuse, oblique, obstinée. » Malheureux auteur qui doit s’adapter aux exigences antiartistiques du journaleux ! « Il devait mépriser mes flâneries impressionnistes, ma baignade un peu myope dans les couleurs de Rome. Mon approche nuageuse des foules romaines devait l’accabler. Lui n’était qu’informations vérifiées, chiffres, recadrages, dialectique, paragraphes structurés, sèches analyses, ton autoritaire. ». Le journalisme, c’est la solution finale de la littérature.

L’oral contre l’écrit. Avec le journaleux comme avec Constance, la parole est cruellement informative. On parle peu dans ce couple. Et quand on parle, l’écriture si chaude et si colorée de l’auteur se fait blanche, neutre, glaciale. Ce n’est pourtant pas le fait du narrateur qui implore sans cesse la parole de la femme : « Parle-moi, Constance. (…) Dis-moi quelque chose » Mais la femme a fait de la parole une guillotine :

« — Oui, j’ai rencontré quelqu’un.

— Il y a longtemps ?

— Non.

— Je le connais ? Je l’ai vu ?

— Non.

Elle ajouta :

— Quelqu’un qui me parle gentiment. »

Et c’est la tristesse de la seconde partie. Tristesse sans fin de l’homme sans femme. L’homme orphelin, abandonné, perdu, « les paumes vides ». L’homme dont la fidélité n’a pas suffi et dont le talent commence à ennuyer. L’homme à qui il ne reste que 453 euros dans son porte-monnaie. L’homme qui a tout perdu dans la ville qui devait tout lui donner. L’homme pour qui les passants se sont transformés en zombies. « Dans cette foule, des hommes et des femmes mal coloriés bougeaient et dérapaient avec douceur, décalcomanies encore trempées dans l’eau d’un bol, face aux pavillons de brique d’un hôpital en carton-pâte. Ils traînaient tous dans la lumière. Les yeux, les nez, les fronts, les bouches devaient être en papier mâché peint ou en matière plastifiée. Des artistes anonymes savaient dessiner astucieusement des sourires ou des plis amers. Voilà, c’était comme ça. » Lui n’est plus reconnu comme artiste. Ne lui restent plus que la Grappa et l’Orvieto - et peut-être des souvenirs de Côtes d’Armor, trouées bretonnes d’un autre monde, bouffées d’air frais d’un autre livre et qui aèrent celui-ci. Mais que valent ces madeleines face à l’absente volontaire ? Alors, on décide de faire ce que l’on fait le mieux, malgré l’avis du journaleux. Tenter une dernière fois l’écriture de l’amour. Ecrire à la femme abandonneuse une lettre « dégoulinante de sentimentalité, implorante et laborieuse, avec des complaisances, des impudeurs et des répétitions, des expressions filandreuses, des rappels honteux, des détails scabreux exprimés d’un ton mou. » Mais à quoi bon puisqu’elle ne nous a jamais dit ses secrets ? Puisque l’on ne l’a jamais réellement connue ? Femmes que l’on aime, pourquoi ne nous aimez-nous pas ?

Commentaires

Femmes que l’on aime, pourquoi ne nous aimez-nous pas ?

Parce que vous n'êtes pas aimables.

Et que de nos silences, vous ne comprenez rien.

Nous/je, sommes/suis aussi dans une absolue déshérence.

Et dans le silence.

Tiens, un exemple parmi 657 mille pages : vous écrivez immarcescible et vous ne le tenez pas.

Vous êtes à la plage avec moi et vous matez la voisine.

Vous m'invitez au restau, on n'a pas encore baisé, vous choisissez le menu, le seul, du jour, à 16 €? et la bouteille de vin rouge à 25.

Vous me donnez rendez-vous, chez moi, vous ne venez pas.

Vous repartez sans même un café : j'y crois pas. Pourtant c'est vrai.

Vous picolez comme un trou.

Seul votre argent compte.

Vous abandonnez votre mère quand elle meurt.

Vous ne pensez qu'à vous-même.

Confiance zéro.

le vous n'est pas vous, il est globish vous, l'espèce dite couilleuse. C'est un mythe.

Finalement vous baisez la voisine. De bureau, de travail, de palier.

Elle vous a sucé longtemps sans que vous ne la regardiez.

Elle suce bien.

Maintenant vous la baisez.

Cela ne vous suffit pas : vous le racontez à tout le monde ; vous l'écrivez in real time, blog aidant. Vous jouissez en ligne Conquis j't'adore. Elle vous lime le zob. Vous encourage en ligne aussi, chauffe, Marcel, chauffe.

Elle a dû prendre des cours, aux Manufactures de Saint Étienne. Celles qui vendaient des p'tits vélos et des armes z'a feux.

Une comme ça, on the way de Mc Carthy, Cormac, la douleur s'inscruste.

Se tape l'incruste. Elle la revit mais plus sur une nuit, sur un été entier, meurtrier.

Assassin.

L'autre, il ose, bellâtre, arrière-saison clémente, village de pêcheurs au Japon.

Je ne fais que comprendre les passages à l'acte, et lutter contre.

Je l'ai lu ce livre, Liaisons romaines, je l'ai aimé.

J'ai aimé qu'il écrive, l'auteur, que pour lui Constance c'était pour toujours et à jamais, et qu'il ne songeait pas un iota à la quitter et j'ai aimé qu'il déteste les lits jumeaux. Je n'ai pas aimé qu'elle lui rajuste sa veste tout le temps, son col tout ça ; elle a vingt ans de moins et elle n'est pas sa mère. Je n'ai pas aimé non plus que souvent et dans tous ses bouquins revienne son attraction pour les lycéennes. Moi, je sais, cruellement lucide, je ne suis plus une lycéenne.

En parallèle et dans le plus grand des hasards, j'ai lu la modification de Michel Butor. Au-delà des toutes les circonvolutions stylistiques qui ont pu avoir lieu suite au découpage systématique de ce livre intéressant, deux choses ont attiré mon attention : un tel voyage en train, avec la lenteur requise, n'existe plus. En un temps raccourci, l'on ne peut faire cette modification dans l'esprit qui pense.

La seconde est plus difficile à synthétiser.

11/09/12

Parce que vous trichez tout le temps et que quand vous ne trichez pas vous mentez.

Parce que vous êtes incapable d'indépendance et que vous vivez encore planqué sous les jupes de votre mère.

Parce que je me demande si vous savez grandir, regarder les choses en face, accepter de vieillir.

Parce que si vous n'êtes pas homosexuel, d'ailleurs où êtes-vous ? si vous n'êtes pas homosexuel, vous ne savez pas être gentil. Non mais, mes potes homosexuels aujourd'hui sont des femmes, je suis sur le cul. Plus femme qu'un homosexuel y'a pas, nanmého !!.. Les femmes sont des hommes les hommes sont des homosexuels qui sont des femmes plus que les femmes ne le sont et les hommes qui sont des hommes sont maqués avec des chieuses qui les mènent par les couilles et ils aiment ça "encore chérie, fais-moi mal".

Au fait, j'arrête pas de penser à l'objet, rien me vient. Putain d'objet. C'eût été des gants, j'eusse eu le sujet. Mais des gants ne sont pas un objet car un objet est par définition, je me le demande ce qu'est un objet.

Où êtes -vous d'ailleurs les hommes ? Où ? Ah oui : aujourd'hui, tronçonneuse en main, vous abattez sans états d'âme un nombre certain de platanes pour bitumer plus tard.

Et les z'enfants que nous avons faits ? Ben, il sont trop magnifiques, les enfants. Même si Papa a décidé de vivre avec un homme et de plus vivre avec Maman, ils acceptent les petits.

Enfin les tiens d'enfants ils sont tranquilles pour un moment : ils vont pouvoir grandir en paix en cessant de se faire du souci pour leur papa.

Alors pourquoi, toi, rose, hein, pourquoi tu dors pas d'la nuit ? Celle-là de nuit ? Nanmého ?

Hein dis donc Didon ?

Eh ben, dis-donc , Rose, tu t'éclates un max sur le blog de Pierre Cormary ! tant d'épines dans tes mots, tant de rancœurs. Pourtant je le trouve très beau et très juste ce regard sur Liaison romaine. Une sacrée route dans la langue de J-P Amette et une grande finesse pour approcher ce qui fait blessure et solitude, jouissance et nostalgie.

Toi, tu arrives avec un haut-parleur et tu cries et on n'entend plus le chant des fontaines romaines...

J'ai beaucoup aimé ce que P.C dit des regards sans les yeux. (de toutes façons on ne voit jamais les yeux d'un être aimé, seulement son regard). Apprécié également ces tissus tactiles, ces frémissements de corps qui se dévoilent au hasard de la vie. Par contre P.C a laissé de côté tout un pan du livre, ce regard de J-P Amette sur les romains et l'agonie de ce pape, ce qui se passe dans les églises et sa présence toujours un peu ailleurs que dans ce reportage, ailleurs... dans l'approche de la femme -mirage qui recule autant qu'on l'approche. Et ce "gentil" qui vient à la fin de ce dialogue sec et ennuyé, si proche du refus de parler : "gentil"... comme insolite, comme impossible en réponse à une si longue histoire d'amour et de passion.

Belle surprise que ce lien sur l'aile droite du blog de Paul Edel : quelle plume ! Un amoureux de la langue qui cerne l'écriture de l'amoureux sans amoureuse. Un beau pas de deux, inconnu dans les échanges littéraires que je lis de ci, de là, de près ou... de loin...

>christiane

non, je ne m'éclate pas un max.

Pas du tout.

La liste est longue.

Ce n'est que simple portion. Même pas un iota.

Quand j'écris 657 pages on peut doubler voire tripler.

Mais moi, christiane, je ne parle pas aux personnages, non. Je parle aux individus faits d'êtres et de sang, vivants et qui palpitent.

Je ne dis pas à un "ah bon vous êtes quatre personnages", non.

Je l'ai bien aimé aussi Liaisons romaines. Si ce n'est que je ne corrobore pas le point de vue de judith, qui est un homme, de dire " ah bon c'est fini une histoire d'amour, alors ben on va en recommencer une autre". Et Paul Edel confirme : "Joli post de judith."

Non : une histoire d'amour qui se termine c'est le père Goriot qui crève, Mathilde de la Môle qui porte la tête de Julien dans sa grotte aimée, et Emma Bovary qui se suicide. C'est la lune qui arrête de se lever et le soleil qui cesse de briller. Ce sont les oiseaux voués au silence et l'herbe qui refuse de verdir. Une histoire d'amour qui se termine c'est la vie qui arrête de palpiter.

Et surtout, surtout, c'est ré-endosser le rôle de la mendiante, en boule dans ses draps froissés. Et encore, draps il y a.

Certaine a dormi par terre. De désespoir incontrôlé.

Ah non.

Aimer c'est cesser de respirer et se retrouver munie de branchies. Aimer c'est loin de l'autre et à distance avoir rompu définitivement avec la solitude.

Aimer c'est qu'il sache de toi ton intimité secrète que tu te gardes bien de dire à quiconque.

Aimer c'est quand les mots qui lui viennent à sa bouche sont les mots que tu ne sais faire sortir de la tienne de bouche tellement la douleur te suffoque.

Aimer c'est ce sentiment inouï qu'il est ton alter ego, que tu ne l'as pas cherché parce que non, tu n'étais pas là pour le draguer, mais que lui t'as trouvée.

Aimer, c'est que tu trouves confit, j't'adore quand lui écrit conquis j't'adore

Aimer c'est quand tu le laisses partir parce que c'est lui qui as choisi et qu'il avait de bonnes raisons pour cela

De toutes façons je n'aurais pas supporté qu'il meure.

Et puis j'ai trouvé ma vengeance cruelle en roulant cet fin d'aprem. Je regarderai couler ses larmes z'amères, indifférente et froide.

S'il questionne je lui dirai, c'est la relativité. Tu vois, l'été 2012, meurtrier.

Non christiane, on ne meurt pas de chagrin d'amour. On continue chagrin. Mais on n'en meurt pas.

cordialement à vous christiane

quand cela ne me sera plus guère douloureux de les lire lui et sa secrétaire confite d'adoration, je reviendrai distante. Pour l'instant c'est pas le temps.

Pas plus, pas moins.

Le jour où vous saurez l'ampleur des secrets, des combines, des jeux de rôle, des arnaques instituées, je me demande comment vous réagirez.

Ce qui m'intéresse dans le billet de Pierre Cormary, que j'aime bien, (le billet), c'est l'excipit. Effectivement pourquoi une femme quitte l'homme qui l'aime. Je brode pas mal depuis, sur ce thème. N'engage même pas le petit doigt.

Hum... amour... amour... amour... et la page d'imaginaire là-dedans... et la part d'égoïsme forcené. Ce que j'aime en l'autre c'est l'amour qu'il me porte et qui ma répare de toutes les solitudes d'avant. Pour aimer l'autre, il faudrait tellement être hors de soi-même , dans un ailleurs , à découvert, là où il y aurait rencontre mais on tient trop à soi pour se quitter le temps d'aimer. Je ne crois pas à ces fausses douleurs qui accusant l'autre ne sont qu'immense tête à tête avec l'amour de soi.

Ce qui me plaît dans le livre d'amette c'est qu'il est "franc de collier". Il plonge en lui et rend à l'autre son inconnaissance. Amette n'est pas un tendre, toujours prêt à ironiser sur sa crédulité. Cette Constance inconstante a dû tirer de ce narrateur bien des avantages avant de le plaquer... et lui regrette en elle son rêve de femme, les délices de confusions de peau quand l'autre vous fait croire que c'est l'amour réinventé. Il est facile à une femme de feindre le plaisir, le désir, l'extase amoureuse.... Comédia... Le monde est noir, Rose et l'Amour avec un grand A : un pas de deux qui dure ce qu'il doit durer : une pause à ravir notre lucidité.

L'excellence : l'amitié avec le corps enfin au repos !

merci :-)

>christiane à +

"Belle surprise que ce lien sur l'aile droite du blog de Paul Edel : quelle plume ! Un amoureux de la langue qui cerne l'écriture de l'amoureux sans amoureuse". Christiane.

J'éprouve le même sentiment de réjouissance(s), et les commentaires enflammés de Rose sont édifiants. Je reviendrai musarder par ici.