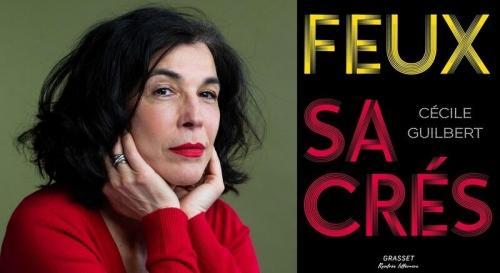

Sur Lettres capitales (14/10/2025)

Comment ne pas aimer Cécile Guilbert ? Sadienne, sacher-masochienne, saint-simonienne, sternienne, warholienne, debordienne, sollersienne, jack-alain légienne. Féministe, certes, mais au sens du XVIIIe siècle, anti-bigote, anti-inclusive, pour le Verbe et l’Éros – prenant la défense du Verrou de Fragonard contre les puritaines. L’écrivain le plus libre de France, c’est elle. Oserons-nous évoquer sa beauté hautaine, sa voix de basson, son magnétisme draculéen ? Dans le Pacifiction d’Albert Serra (2022) où elle jouait son propre rôle, la vague, c’était elle. Tant de louanges précautionneuses pourra paraître suspect. En effet. C’est qu’on tremble en écrivant pour la première fois sur Cécile Guilbert.

Pacifiction (Albert Serra, 2022)

Livre des morts, donc. Des deuils, des douleurs, des malédictions saturnales. Mais aussi des destins qui trouvent leur sens. Des temps suspendus puis retrouvés. Des dates qui se rejoignent. Des coïncidences qui deviennent constellations. Des « attentions qui ouvrent aux fééries ». Pour ce faire, être attentif à « ce qui se répète, insiste, revient, ne veut pas nous lâcher, insiste mieux, revient encore. » Remettre le hasard en ordre, retrouver l’unité des choses, comprendre que déchirure et joie vont ensemble, mais sans pour autant forcer le sens – car « s’il est un signe d’infantilité qui domine la vie des névrosés en proie à la toute-puissance des pensées, c’est bien d’accentuer à ce point la réalité psychique par rapport à la réalité matérielle ». Au contraire, s’évader du moi haïssable et vaniteux pour accéder au soi impersonnel et insouciant. C’est ici que ce que l’on appelle un peu vite en Europe « l’hindouisme » s’impose. Et c’est là où l’auteur téméraire de ces lignes craint d’achopper – car l’hindouisme, hélas, n’est pas sa tasse de thé épicé. Trop compliqué, labyrinthique, taxinomique – imprononçable ! Advaita vedanta, samnyâsin, darshan, tous ces mots à « l’incongruité sonore », aux « syllabes bourrées de voyelles qui éclatent à mon oreille comme des grenades » lui donneraient à lui envie de dire Vishnou la paix ! Sans parler des voyages qu’il faut faire, paraît-il, pour s’imprégner du truc. Pour quelqu’un ayant fait depuis longtemps sienne la devise de Gilles Deleuze : « je suis con, mais pas au point de voyager », la traversée initiatique est mal partie. Om ? Home, home, home, plutôt !

Or, précisément, « l’indienne » est aussi une parisienne et qui aime aller se poser de temps en temps dans la cage d’escalier du 11, rue Saint-Sulpice, pour « humer l’odeur de son enfance ». Ou qui se rappelle les tapis de laine de l’appartement de sa tante en lesquels, fillette, elle aimait voir ses orteils disparaître et avoir cette « sensation de tangage dans tout ce moelleux ». Le premier feu sacré, c’est l’aimante famille dont elle, la femme sans enfant, la libertine décomplexée, la border line flamboyante, va faire l’éloge. Le second, c’est son goût immodéré, très « L’Infini », pour les arts et les lettres et qui la font un jour rencontrer l’auteur de Femmes. Comme lui, elle veut « ranimer les Lumières » et est vent debout contre le nouvel obscurantisme, la cancel culture, la haine du désir et de la liberté. Et de rappeler qu’à son époque on était fier de coucher avec des aînés et de perdre sa virginité à quatorze ans avec un type marié – sans jamais s’estimer victime d’un « pédocriminel ». Matzneff ? Seulement le souvenir de livres aux couvertures rouges et blanches rangés dans la bibliothèque familiale (d’ailleurs matriarcale) et peut-être l’orgueil, impensable aujourd’hui, d’avoir correspondu à ce « troisième sexe » dont parlait ce dernier dans Les Moins de seize ans, « mi-dieux, mi-bêtes » et qui était autre chose que les classifications LGBTQIA+ à la mords-moi-le nœud d’aujourd’hui. À cette époque, on ne théorisait pas, on pratiquait. On n’avait pas non plus peur de lire, activité sacrée s’il en est et que Cécile Guilbert conçoit comme une « transsubstantiation érotique ». À l’instar de son maître Nabokov, elle aime à « émietter les phrases, les disséquer, les triturer afin d’en mieux éprouver les textures et en respirer les parfums. » Et de les « incorporer en les faisant rouler dans ma bouche, sur ma langue, contre mes dents, pour mieux savourer ces fragments que mon esprit reconstitue comme un tout unique. » Dévorer des livres au sens propre, comme le faisait Gérard Philippe dans une pub célèbre des années cinquante – et avant d’en écrire un jour. Encore que ce soit de cette passion livresque dont il faut se détacher pour s’initier réellement à l’hindouisme. Et pour elle qui a un « un colossal complexe de supériorité intellectuelle et psychique » mâtiné de « romantisme noir » qu’elle imagine « sophistiqué », l’affaire n’est pas simple. Qu’importe ! « Qui cherche est déjà initié, car nulle chose ne peut avoir pour destination ce qu’elle n’a pas pour origine. » Tout est dans tout et réciproquement. Et c’est pour cela qu’elle ne renonce pas à « faire ce qu’elle sait si bien faire : claquer mon argent dans les librairies. »

C’est qu’il lui faut les mots – et les vrais – pour nommer les choses. « Je tiens à ce mot [agonie] autant qu’à ceux de “vieillesse“ et de “mort“, tout aussi anciens, tout aussi puissants » et qui lui feront bientôt « conchier l’euphémisme édulcoré de “fin de vie“ qui pue la soupe tiède et l’Ehpad. » Le mot, surtout, pour combler l’irréalité de la mort – ce scandale absolu de la vie, cette « horreur de la nature » (Pascal) et d’ailleurs pléonastique, car la mort, c’est le scandale. Et par-dessus tout, celle de son frère David qui lui révèle que jusqu’à présent, elle était « pucelle de la mort » et par là-même de la spiritualité – et cela malgré toutes ses lectures, études, mantras et autres « tocades philosophiques ». C’est là que se joue l’enjeu de Feux sacrés (et qui en fait le contraire d’un feel good book pour bobos inclusifs) : l’hindouisme, est-ce que ça marche ? Rilke, saint Augustin, Bossuet, Lao Tseu, est-ce que ça marche ? Tout cela n’a-t-il jamais été que du vent, du flan ? On a beau dire que « tout passe », c’est faux. Rien ne passe. On se croyait débarrassé du monde phénoménal, n’importe quel deuil nous y fait sombrer comme jamais. Le pire, c’est quand l’âme elle-même se fait complice de la souffrance. C’est alors un « auto-bombardement de pensées toxiques » qu’accompagnent acidité gastrique, oppression thoracique, crise de tachycardie, extinction de voix, etc. « Nous qui sommes bornés en tout, comment le sommes-nous si peu quand il s’agit de souffrir ? », écrivait Marivaux. Le deuil est chemin de croix – surtout dans le cas de cette mort où l’identification du corps prend du temps, la douleur n’ayant même pas le droit de se déployer, l’horrible incertitude se mêlant à la perte.

Contre toute attente, c’est la lecture de L’amour de Dieu et le malheur de Simone Weil qui va l’aider à faire son deuil, avec cette idée, d’ailleurs platonicienne, qu’on peut anéantir toute souffrance (sauf la physique) par « une disposition convenable de la pensée ». Il est en effet en notre pouvoir de nous désidentifier du moi souffrant qui, notamment aujourd’hui, vire victimaire, et renouer avec la beauté du monde. « Ces lignes m’aident beaucoup », avoue-t-elle. Surtout, elle comprend que « ce qui ne passe pas », et c’est une bonne nouvelle, n’est pas tant la perte que le lien, la cendre faisant partie du feu autant que la flamme – et cela via l’écriture qui élucide le désespoir, suscite le suaire et « recherche la chance ». Alors, malgré la douleur sororale, oui à l’indigo du ciel, à l’aube d’été, au saut dans le soi, à la souffrance devenue amour.