Dès lors, c’est toute une lignée de déficients extraordinaires qui se met en branle dans ce cinéma longtemps interdit aux moins de dix-huit ans, bonhommes tous plus timides, équivoques, bizarres, les uns que les autres, tous dangereusement

Dès lors, c’est toute une lignée de déficients extraordinaires qui se met en branle dans ce cinéma longtemps interdit aux moins de dix-huit ans, bonhommes tous plus timides, équivoques, bizarres, les uns que les autres, tous dangereusement  troublés par la bagatelle – à moins qu’ils ne la fuient tout simplement, ou qu'ils fassent tout pour ne pas la voir.

troublés par la bagatelle – à moins qu’ils ne la fuient tout simplement, ou qu'ils fassent tout pour ne pas la voir.

A commencer par Davy Gordon, le boxeur improbable du Baiser du tueur (1955) qui nourrit ses poissons dans leur aquarium au lieu de regarder par la fenêtre sa voisine en train de se déshabiller. Il devra l’entendre crier pour qu’il se retourne vers elle, la voit en danger et se précipite chez elle pour la sauver. Pas voyeur pour un sou, et donc pas désirant, mais courageux et chevaleresque, Davy se retrouve embrigadé dans cette histoire de femme et de gangsters bien malgré lui - et si à la fin tout se termine bien pour elle et lui, cela se fera sans la scène d’amour torride à laquelle un polar au titre si « outrageusement racoleur », comme le remarque Chion, pouvait faire espérer. Décevoir l’attente sexuelle du spectateur, ne sera-ce pas le cas de la plupart des films de Stanley Kubrick et notamment d’ Eyes wide shut auquel ce Baiser du tueur fait curieusement penser ? Dans ces deux films, l’on est en effet frappé par la réalité urbaine de New York (filmée dans Le baiser à la façon « Nouvelle Vague », c’est-à-dire pris sur le vif, sans décor), mais surtout par l’utilisation d’un montage alterné qui suit parallèlement ce qui arrive à un homme et à une femme, puis insiste sur les mésaventures de l’homme, minimisant les scènes de la femme, avant de les réunir à la fin. On n’oubliera ni la scène de rêve de l’homme qui s’insère dans les deux films (en négatif photographique dans Le baiser du tueur, en noir et blanc dans Eyes wide shut), ni cette thématique propre à Kubrick de la réversibilité du regard – toute cette histoire n’est-elle pas celle d’un homme qui cru regarder une femme alors qu’en fait c’était elle qui le regardait ? En fait, ce qui frappe dans ce petit film noir, c’est le surinvestissement de la mise en scène par rapport à la relatif pauvreté du sujet (et les contempteurs du cinéaste l’accuseront toute sa carrière de déployer un talent visuel extraordinaire mais toujours mis au service d’histoires peu sérieuses comme Shining, bancales comme Full metal jacket, ou même ringardes comme Eyes wide shut, et prétendre à chaque film que « la montagne a accouché d’une souris », etc…).

Jeux d’ombres expressionnistes, gros plan saisissants (les yeux filmés derrière l’aquarium), emploi du négatif photographique pour figurer un rêve, flash-back dans le flash-back (la scène de la danseuse incarnée par la première madame Kubrick), montage discursif entre deux personnages, insert de documentaire - tout ce Baiser semble avoir servi de work in progress par lequel Kubrick a appris son métier et expérimenté tout ce qui était possible de faire en matière focale (un peu à la manière de ce que fait aujourd’hui ce petit malin de Christopher Nolan qui, de Memento à Inception, tire à lui un certain héritage kubrickien, pas toujours avec bonheur, il est vrai…) Du coup, le film apparaît plus compliqué que complexe, plus maniéré que stylisé, mais en même temps séduit par son côté bric-à-brac visuel. Surtout, il se présente comme le premier essai de ce que Michel Chion appelle « l’exosquelette » de la narration kubrickienne, soit « une mise en dehors, en évidence, de l’armature narrative » - un peu comme le corps d’un mollusque dont les articulations et la coquille sont à l’extérieur, ou comme le centre George Pompidou qui porte sa machinerie à découvert.

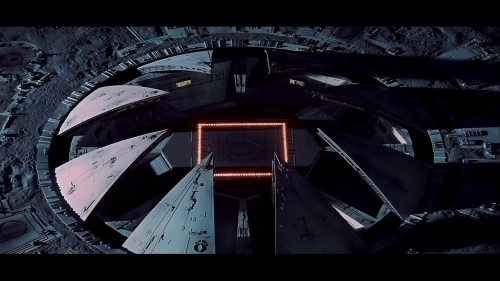

La surexposition va en effet jusque là : l’image nous enferme en elle-même en même temps qu’elle nous montre ce qu’elle est. Contrairement à d’autres grands maîtres du cinéma comme Bergman ou Tarkovski qui ont pensé leur art comme le lieu des « zones troubles », où tout n'est que clair-obscur, allusion, escamotage, interstice, double jeu, Kubrick, cinéaste solaire s’il en est, « semble jouer tout à découvert, non par l’arrogance qu’on lui prête trop souvent, mais tout simplement parce qu’il y a avait quelque chose qu’il voulait voir exister vraiment sur l’écran, et que cela ne se pouvait qu’en sur-éclairant tous les procédés qu’il employait ». Voici donc des films qu’on dit parfaits, et qui le sont certainement, mais dont l’ossature est visible, les organes protubérants, les forces convexes et parfois montées les unes contre les autres – comme dans Full metal jacket, clairement divisé en deux parties qui semblent non seulement sans rapport l’une à l’autre mais menacent en plus de prendre leurautonomie l’une par rapport à l’autre ; ou comme déjà dans 2001 avec ses ruptures visibles : les singes, les hommes, les machines, les étoiles, le surhomme, et ses espace-temps singuliers : la terre à l’aube de l’humanité, la lune en 2001, le vaisseau spatial « dix-huit mois plus tard, en route vers Jupiter », le trou noir « au-delà des étoiles », la chambre Louis XVI ; ou encore dans Orange mécanique où la troisième partie reprend la première en écho. Enfin, dans Shining, clairement divisés en jours, puis en heures. Chez Kubrick, les formes ont l’air d’être toujours en guerre au risque de la fragmentation, c’est-à-dire de la fragilisation du récit (va-t-on réellement nous expliquer ce qui est arrivé à Bill cette nuit-là ? Ces marines vont-ils retrouver leur chemin dans ces ruines ? Et Humbert Humbert, où pense-t-il aller avec Lolita sur ces routes sans fin ? Et qu’est-ce que c’est que cette chambre du XVIII ème siècle dans laquelle échoue un astronaute du XXI ème siècle ?). En même temps, la continuité reste puissamment symétrique (Alex croisant systématiquement dans la troisième partie toutes ses anciennes victimes, Redmond Barry passant presque trop méthodiquement de l’ascension sociale dans la première partie à sa chute dans la deuxième). Tenir par les deux bouts l’ordre et le désordre, la ligne directrice et les ruptures, le labyrinthe et le fil d’Ariane. Préserver la rime dans le chaos. Apolloniser Dionysos - c’est cela qui rend son cinéma si nietzschéen et nous le rend si attachant.