A mon ami P/Z.

"D'un côté les indifférents, les tièdes, les raisonneurs, qu'aucune passion n'animait, et d'un autre côté ceux qui se laissaient conduire par le sentiment, se montraient peu accessibles à l'argumentation et jugeaient avec le coeur. Ceux-là condamnaient toujours."

Anatole France, Les dieux ont soif.

"Le désenchantement causé par la catastrophe qui frappa mon pays (catastrophe dont les conséquences seront séculaires) ne se limitait pas aux seuls événements politiques : ce désenchantement concernait l'homme en tant que tel, l'homme avec sa cruauté mais aussi avec l'alibi infâme dont il se sert pour dissimuler cette cruauté, l'homme toujours prêt à justifier sa barbarie par ses sentiments. Je comprenais que l'agitation sentimentale (dans la vie privée de même que publique) n'est pas en contradiction avec la brutalité mais qu'elle se confond avec elle, qu'elle en fait partie.... [Comme le disait Jung à propos de Joyce], "la sentimentalité est une superstructure de la brutalité".

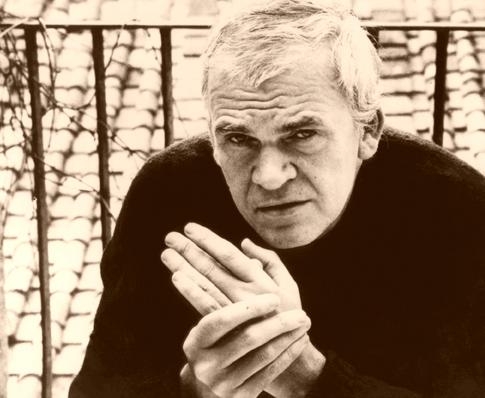

Milan Kundera, Le refus intégral de l'héritage ou Iannis Xénakis in Une rencontre.

-----------------------

Kundera / Anatole France : la rencontre capitale de l'opticien de la Révolution Française et de l'auditeur des révolutions communistes.

Le coeur et le sentiment, soient, en politique, le sang et massacre. Et c'est pourquoi le communisme n'a jamais eu droit à son tribunal de Nuremberg. Il faut avoir des disponibilités certaines au mal et à la cruauté pour être séduit par le nazisme. Il faut simplement se laisser à son bon coeur pour devenir communiste. Même si cela tourne mal, même si cela durera six fois plus longtemps que le nazisme et fera dix fois plus de victimes que celui-ci, tant pis, on aura au moins eu de bonnes intentions. On n'aura pas pensé à mal. On pourra regretter le goulag mais on ne regrettera jamais ce qui y a conduit. Interrogez les gens. Pour la plupart, même pas communiste, le communisme était "bon" dans son idéal, "mauvais" dans sa réalisation. Et son idéal émeut encore beaucoup de monde. Quand aux vrais communistes, il suffit d'insister un peu pour se rendre compte que pour eux, ce n'est pas tant les quatre-vingt millions de mort qui leur font de la peine que la chute du mur de Berlin ou ce qu'ils appellent "la fin des idéologies". Sous prétexte que nous sommes idéologiquement dans une période plutôt médiocre, ils ont l'air de regretter la guerre froide, le PC français, la grande époque de Sartre et de Aragon. Un jour, je l'avais dit à Alain Soral que, tout compte fait, je préférais le monde de Bernard Tapie à celui de Trotsky et de Che Guevara. Il m'avait répliqué que c'était là la preuve que je n'étais qu'un "décadent". A cette époque, je n'avais pas lu Les dieux ont soif. Si j'avais su, j'aurais pu lui répondre comme Brotteaux :

"Il faut que j'ai des instincts pervers, car je répugne à voir couler le sang, et c'est une dépravation que toute ma philosophie n'est pas encore parvenue à corriger."

L'idéal communiste tout de même ! La plus grande négation de l'humanité. Le plus grand mal que l'on ait fait à l'homme au nom du bien. Du bien ? Même pas. Le bien marxiste, ou marxo-léniniste pour ne pas provoquer mes amis marxistes, est un bien qui ment. Le communisme, comme le nazisme, rêve d'un nouvel homme, un homme égalitaire, collectif, transindividuel, un homme dont on aurait tué les désirs, les singularités, l'instinct de transcendance. Cet homme égalitaire a pu faire pleurer les foules, comme l'homme inégalitaire a pu les exciter. Le nazisme était anal, le communisme était lacrymal. On comprend que celui-ci l'ait emporté dans la sympathie. Quand on chiale, c'est qu'on doit avoir raison quelque part.

C'est un fort beau roman que m'a offert Pascal, il y a déjà quelques temps. Et qui donne le ton dès sa deuxième page. Au peintre Gamelin qui vient signer une pétition destinée à rejeter vingt-deux brebis soi-disant galeuses de la Convention et qui regrette que les citoyens ne viennent pas voter en masse, le citoyen Dupont répond que "s'ils venaient tous, les patriotes seraient en minorité", et la Révolution péricliterait. Le tout avec ce tutoiement de rigueur qui est en période révolutionnaire le mode obligé des relations humaines. C'est que le tutoiement est le langage de la terreur. Se dire "vous", c'est mettre une distance respectueuse entre soi et l'autre. C'est médiatiser la relation à autrui. C'est s'installer dans la civilisation. Alors que le "tu", avec son intimité forcée, son exigence immanente de transparence, sa fraternité obligatoire, est une violation sociale. Le "tu" viole, le "tu" tue, pourrait-on dire, le "tu" est l'interpellation des barbares. Il ne vaut que dans le consentement mutuel. Là, il est sublime.

Les dieux ont soif racontent l'histoire d'un peintre médiocre, Evariste Gamelin, qui a inventé un nouveau jeu de cartes dans lequel les rois, reines et valets ont été remplacés par des Libertés, Egalités et Fraternités. Jacobin convaincu, il devient rapidement juré du ministère public, rôle qui le révèle à lui-même. Engagé jusqu'à la déshumanisation, impitoyable par vertu, se transformant peu à peu en monstre idéologique, il n'hésitera pas à envoyer amis et beau-frère à la guillotine - non sans assouvir quelque vengeance incestueuse vis-à-vis de sa soeur. Comme il se doit, il finira lui-même sur l'échafaud, estimant d'ailleurs qu'il le mérite car il n'a pas été assez "révolutionnaire".

On n'aura pourtant pas compté tous ses efforts pour en être. Mépriser les plaisirs de la table comme "un vrai républicain", rejeter Fragonard et Boucher, représentants infâmes de l'ancien art, leur préférer un art plus sobre, vertueux, officiel, et atrocement ennuyeux, se méfier du beau qui peut toujours être un beau aristocratique, ne jamais se laisser corrompre par l'érotisme qui détourne de la passion révolutionnaire ou guerrière - comme dans un célèbre tableau de Rubens, "Vénus tenant de retenir Mars ou Les conséquences de la guerre", d'ailleurs avoir peu de goût pour la bagatelle et préserver dans les limites du possible sa virginité toute saint-justienne, tel est Gamelin, ce pur et dur égalitariste que que sa mère fouettait enfant parce qu'il avait trop tendance à ramener des pauvres chez eux. "Il est vertueux, il sera terrible", se moque un moment Brotteaux.

Ce cher Maurice Brotteaux ! C'est à lui que va la sympathie du lecteur et sur lequel se projette sans doute l'auteur lui-même. Brotteaux, l'ancien banquier exproprié qui vit désormais dans un grenier, le "sceptique passionné", comme l'était France lui-même, et qui a toujours un Lucrèce sur lui, l'athée débonnaire qui doute de la révolution comme il doutait de l'Ancien Régime. En 1793, l'athéisme est une attitude encore plus suspecte que sous Louis XV. C'est que la Révolution est une Religion nouvelle (et donc forcément cruelle) et qui exige que l'on croit en elle, y compris à travers cet improbable Etre Suprême - instauré par Robespierre lui-même. L'homme qui ne croit pas, c'est l'ennemi par excellence, c'est l'homme dont on ne peut pas manipuler le coeur, c'est l'anti-révolutionnaire absolu que l'on s'empressera de guillotiner. Pensez ! Il recueillait chez lui un prêtre pourchassé, puis une prostituée suspectée d'avoir crié "vive le roi !". Leurs têtes tomberont, à eux comme aux autres. Car, comme se le dit Gamelin, la grandeur de la Révolution est qu'elle sanctionne tout le monde, riches ou pauvres - et que c'est faire un affront aux pauvres que de leur refuser la sublime justice sous prétexte qu'ils sont en bas de l'échelle sociale. La guillotine, c'est la chance mystique du suspect.

Et le stimulant sexuel le plus efficace. C'est lorsque Evariste a envoyé des fournées à la guillotine que sa compagne Elodie a le plus d'ardeur à lui sauter dessus. "Elle l'aimait de toute sa chair, et, plus il lui apparaissait terrible, cruel, atroce, plus elle le voyait couvert du sang de ses victimes, plus elle avait faim et soif de lui." La terreur, comme la guerre, comme toute forme de violence à laquelle on participe en tant qu'acteur, est toujours une fête sexuelle. De l'écartèlement de Damiens (où la mère d'Eraviste raconte que c'est là que son père la demanda en mariage !) aux décapitations en rafales des derniers jours de Thermidor, l'exécution publique constitua toujours pour le peuple une occasion de s'égayer, voire de régénérer sa libido. A la fin, c'est Gamelin, qui, par peur de découvrir ses abîmes, ou par fidélité inconsciente à sa soeur Julie, renoncera à l'amour et à Elodie, et c'est elle qui le suppliera alors de l'envoyer à son tour à la guillotine. La Révolution rend fou ses enfants.

Les dieux ont donc soif de sang, de tripes, de coeur. Mais non de ce coeur intelligent que réclamait dans sa prière Salomon à Dieu, et que célèbre ces temps-ci Alain Finkielkraut. Non, ce que le révolutionnaire exige, c'est du coeur bête, du coeur binaire, du coeur qui ne se trompe jamais puisqu'il est si bon, puisqu'il pleure tout le temps, puisqu'il adore punir les méchants (ce qui, soit dit en passant, est la définition du sadisme), du coeur simple, enfin. Ah les coeurs simples ! Ils ne sont jamais à la fête en littérature. Pour Gamelin, comme pour la Félicité de Flaubert, le cercle des idées se met à retrécir en même temps que son coeur et la Révolution s'emballent :

"Maintenant, à la voix du sage [Robespierre], il découvrait des vérités plus hautes et plus pures ; il concevait une métaphysique révolutionnaire, qui élevait son esprit au-dessus des grossières contingences, à l'abri des erreurs des sens, dans la région des certitudes absolues. Les choses sont par elles-mêmes mélangées et pleine de confusion ; la complexité des faits est telle qu'on s'y perd. Robespierre les lui simplifiait, lui présentait le bien et le mal en des formules simples et claires. Fédéralisme, indivisibilité : dans l'unité et l'indivisibilité était le salut ; dans le fédéralisme, la damnation. Gamelin goûtait la joie profonde d'un croyant qui sait le mot qui sauve et le mot qui perd."

Les jugements à mort se précipitent. Les esprits s'enivrent de justice expéditive. Le coeur bat aussi vite que le rythme des têtes qui tombent.

"Ses collègues, pour la plupart, sentaient comme lui. C'étaient surtout des simples ; et, quand les formes furent simplifiées, ils se trouvèrent à leur aise. La justice abrégée les contentait. Rien, dans sa marche accélérée, ne les troublait plus. Ils s'enquéraient seulement des opinions des accusés, ne concevant pas qu'on pût sans méchanceté penser autrement qu'eux. Comme ils croyaient posséder la vérité, la sagesse, le souverain bien, ils attribuaient à leurs adversaires l'erreur et le mal. Ils se sentaient forts : ils voyaient Dieu."

Des guillotineurs de pensée complexe, des enragés à l'innocence (la leur), des obsédés du mal d'autrui, on en trouve encore beaucoup en France, et notamment dans tous les comités de Salut public contemporains que sont nos Halde, Cran, SOS-racisme sans "s", Licra, Scalp, et autres "observatoires" de l'empire du bien, eux-mêmes relayés par les animateurs de Saint Germain et les intellectuels télés. C'est que notre pays est un pays mystique qui adore se faire la guerre. Cela ferait un beau roman d'Anatole France, comme du reste Les dieux ont soif pourraient faire un film épatant. Avec Philippe Torreton dans le rôle de Gamelin - il n'aurait qu'à être lui-même.

Anatole France est aujourd'hui bien oublié. Dans le discours de réception qu'il prononça le 23 juin 1927, Paul Valéry réussit le tour de force de faire l'éloge de France, son prédécesseur, sans prononcer une seule fois son nom. Sans doute devait-il le trouver trop inactuel, trop ironique, peu en phase avec le progrès et la raison - contrairement à lui, Valéry, ironiste actuel, rationnel raisonnable, qui ne manqua jamais une occasion d'avoir raison, et ce faisant, qui laissa l'oeuvre la plus brillante et la plus datée. Gare aux écrivains qui ont raison ! Pour Milan Kundera, le grand homme ne fait souvent pas le grand romancier, et celui qui adhère trop bien à son présent ne sera pas celui qu'on lira dans l'avenir. Pensons à Thomas Mann qui rata tous ses romans d'après 1930. On ne peut pas être à la fois le grand contempteur du nazisme et l'intellectuel le plus lucide de son pays sans tarir son génie romanesque - qui est toujours un génie du mal. Pensons surtout à Soljenitsyne dont Kundera dit que c'est bien parce qu'il admirait l'homme qu'il n'eut jamais eu envie d'ouvrir un de ses livres : "Ses retentissantes prises de position (dont j'applaudissais le courage) me faisaient croire que je connaissais d'avance tout ce qu'il avait à dire." J'ai grand peur que sur ce point, comme sur plein d'autres, Kundera, ce grand inactuel, n'ait vu juste.