C’est toujours la même chose. On se dit que l’on sera Chateaubriand, Mick Jagger, ou rien, et l’on ne devient rien. Entre temps, les années 70 seront passées derrière nous alors que nos idoles, Lou Reed, Belmondo, et même Lautréamont, seront toujours devant nous – le dernier venant même d’être pléiadisé récemment. Nous-mêmes ne nous serons jamais retrouvés nulle part, en tous cas ni sur scène, ni dans un film, et encore moins dans la Pléiade. Tant pis ! Le ratage existentiel ayant souvent servi la réussite littéraire, nous pourrons faire de nos échecs des sacres, de nos fiascos des madeleines, de notre vie minuscule un beau petit livre. La nostalgie drolatique, Milan Dargent, ce dilettante des éditions du même nom, « qui écrit des livres de temps en temps », comme le dit narquoisement le deuxième de couverture, l’avait déjà pratiqué avec verve et humour dans son premier livre, cette Soupe à la tête de bouc (2002) dans laquelle il nous racontait comment le jeune bourgeois lyonnais qu’il était se rêvait en Rolling Stone avant de se retrouver à pointer à son bureau comme tous les lundi, et comme tout un chacun.

C’est toujours la même chose. On se dit que l’on sera Chateaubriand, Mick Jagger, ou rien, et l’on ne devient rien. Entre temps, les années 70 seront passées derrière nous alors que nos idoles, Lou Reed, Belmondo, et même Lautréamont, seront toujours devant nous – le dernier venant même d’être pléiadisé récemment. Nous-mêmes ne nous serons jamais retrouvés nulle part, en tous cas ni sur scène, ni dans un film, et encore moins dans la Pléiade. Tant pis ! Le ratage existentiel ayant souvent servi la réussite littéraire, nous pourrons faire de nos échecs des sacres, de nos fiascos des madeleines, de notre vie minuscule un beau petit livre. La nostalgie drolatique, Milan Dargent, ce dilettante des éditions du même nom, « qui écrit des livres de temps en temps », comme le dit narquoisement le deuxième de couverture, l’avait déjà pratiqué avec verve et humour dans son premier livre, cette Soupe à la tête de bouc (2002) dans laquelle il nous racontait comment le jeune bourgeois lyonnais qu’il était se rêvait en Rolling Stone avant de se retrouver à pointer à son bureau comme tous les lundi, et comme tout un chacun.

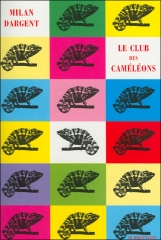

Le club des caméléons, c’est le club des enfants, bien sûr, et par extension, de tous les êtres qui veulent imiter leurs modèles et qui non seulement ne les égaleront jamais mais encore pour certains se perdront à le faire - comme Youki, le petit roquet blanc qui se prend pour un molosse et qui disparaîtra un jour sous la neige, comme une luge, une enfance ou un rêve de gloire. Le caméléon prend les couleurs des autres sans toujours les remarquer, comme avec Théodore, le camarade vénéré de maternelle dont l’auteur s’aperçut qu’il était noir que lorsque ses parents le lui firent remarquer. Tout est affaire d’admiration et de mimétisme pour l’enfant, puis l’adolescent, qu’à l’instar du jeune Dargent chacun de nous fûmes. Ah, Bertrand Chavert, le copain légendaire qui prétendait qu’il était descendant de Vercingétorix et qu’il avait vu l’Atlantide ! Mais il a suffit d’avoir voulu l’épater une fois pour qu’il nous tourne le dos, l'orgueilleux traître ! L’apprentissage de la vie n’est rien d’autre qu’une succession de déceptions et de causalité pénible. Chute des corps. Défaite des âmes. Sans compter les baffes qui suivent les bêtises et fixent définitivement la philosophie du narrateur : « Des actes et des conséquences. C’était simple en effet, l’existence. »

Tant pis, il reste les héros fictifs bien plus attrayants que les héros réels. Tintin, par exemple, dont on veut vivre les aventures avant de vouloir les dessiner. Entre acteur et créateur, le cœur du caméléon balance toujours. Impossible, pourtant, de se prendre pour Belmondo qui n’a jamais eu de « doublure », et que l’on admire tellement qu’on n’ose pas l’imiter. En revanche, pas de problème d’introjection avec Eddy Merckx, le champion du tour de France de 1974 avec qui le narrateur gagne à tous les coups. Ni avec Jules Verne grâce à qui on visite (et on civilise !) le monde, et qui nous fait échapper un peu aux tourments de l’adolescence. En fait, il ne s’agit pas simplement de se projeter sur tel ou tel. On peut mélanger ses héros, les faire se rencontrer dans des situations improbables, imaginer d’autres issues à leurs aventures - être eux, ou mieux, leurs potes. L’essentiel, que l’on se prenne pour Napoléon, Che Guevara ou David Bowie, étant toujours d’arriver à mettre la main sous le soutien gorge d’Isabelle. Avec la puberté, le mimétisme devient sexuel, et en devenant sexuel, il transforme souvent le modèle en rival, l’ami en ennemi - tel Frank qui vous a piqué Isabelle – ou en obsédé pathétique, comme Philippe qui trouve malin de vous serrer la main après avoir enduit la sienne de son propre sperme. Douleurs de l’adolescence ! On échoue à séduire les filles comme on échoue à peindre comme Vincent ou à écrire comme Arthur. Enfer sans saison de l’âge bête. On se découvre alors imposteur – la malédiction du caméléon qui finit toujours par échouer dans ses imitations. Ne reste plus alors qu’à se faire spécialiste d’art, exégète intégriste des génies que l’on admire et qu’on sait qu’on ne pourra plus jamais imiter - à commencer par Lou Reed dont le chagrin inspiré et communicatif donne un peu de plaisir et un semblant de profondeur au vôtre. A défaut d’être artiste, on est devenu fan professionnel - sans pour autant tomber dans la schizophrénie du fan aliéné comme celle du pauvre Fred, poète raté, camé réussi, gars douloureux sur toute la ligne, et qui a fini par s’effondrer un jour dans un tableau de Watteau. Les modèles qui déchoient, les rois du monde qui ne viennent plus, c’était aussi le parrain de l’auteur, « cet homme qui pouvait réciter de mémoire Le corbeau d’Edgar Poe et un chapitre entier de Moby Dick, cet homme qui avait connu mille femmes et survécu à quatre tonneaux dans un champ de luzerne en compagnie de mon non moins invincible papa, eh bien, aujourd’hui, cet homme, le héros de ma jeunesse, était tout simplement dans une merde noire, perdu et misérable. » Heureusement, il y a la littérature qui console de tout, des rêves envolés, des cités d’or introuvables, et même des fiascos sexuels (le chapitre Marion !). Au bout du compte, écrire sur sa vie, c’est beaucoup mieux que de l’avoir vécue.

Milan Dargent, Le Club des caméléons, Le Dilettante, 160 pages

(Article paru dans Le magazine des livres, n°24, actuellement en vente)