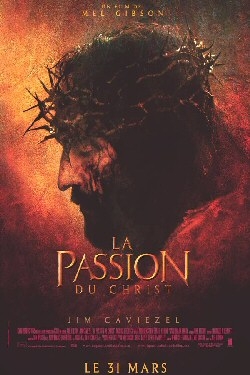

Et grâce soit rendue à Mel Gibson d’avoir réalisé le plus beau, le plus intense, le plus subtil film sur le Christ jamais fait. En vérité, cette Passion du Christ sera une date dans l'histoire du cinéma, un jalon de l'iconographie chrétienne et un sommet de méditation théologique. A mettre entre Bach, Grünewald et Charles Péguy.

Et grâce soit rendue à Mel Gibson d’avoir réalisé le plus beau, le plus intense, le plus subtil film sur le Christ jamais fait. En vérité, cette Passion du Christ sera une date dans l'histoire du cinéma, un jalon de l'iconographie chrétienne et un sommet de méditation théologique. A mettre entre Bach, Grünewald et Charles Péguy.

Se rappelle-t-on la cabale d’avril dernier ? Les crachats et les insultes dont on a couvert ce film dont Danièle Heymann écrivait dans Marianne que l'on était « en droit et même en devoir de détester » ? Antisémite, Gibson ? Jamais de la vie ! Anti-athée ? Cela se pourrait. Au fond, ce que l’on n’a pas pardonné à l’australien, c'est d'avoir osé dire que le Christ est le Fils de Dieu, qu'Il a souffert pour nous, que Son sang a coulé pour le nôtre et que lui, Gibson, y croit, et y croit sans distance, sans critique, sans ironie.

Pour le monde contemporain qui ne croit plus en rien, ou plutôt, pour ce que les inquisiteurs contemporains tiennent pour le monde, ce message est irrecevable. Remettre en question le bien-fondé de l'athéisme de masse est déjà un péché laïc mortel, mais croire en Dieu sans avoir peur de Le représenter - en bref, être catholique -, mérite tous les bûchers médiatiques.

Telle fut la révolution gibsonienne : oser une image juste de la Passion qui ne soit pas juste une image. Contre toutes les suspicions godardiennes, puritaines et protestantes, où l'on se défie de l'image comme du diable, considérer l’œuvre non plus comme un simple fantasme subjectif mais comme une icône, et dès lors tenter un art qui se risque à la vérité. Etait-ce si scandaleux ? Pendant des siècles, le rôle de l'art fut de restituer le réel et de convertir à la vérité. Abel Gance lui-même disait qu'il rêvait d'un film qui changerait la vision du monde à celui qui le verrait. Le film de Mel Gibson appartient à cette catégorie. On en sort transfiguré.

Aussi insoutenable soit-elle parfois, cette Passion irradie la paix, l'espérance et la joie. Il faut écouter ce que nous dit ce Christ plein de chaleur et de simplicité – merveilleusement interprété par Jim Cazievel : Les Béatitudes, l’ « Aimez-vous les uns les autres. » Comme elles sont présentes, ces phrases de l'Evangile, et comme et il faut être sourd et aveugle comme un critique de cinéma pour prétendre que Gibson a brouillé la Parole de Dieu ! Au contraire, ni Pasolini, ni Zefirelli, ni Scorcese n’ont mis en scène le Verbe avec autant de ferveur et d’intelligence. Rappelez-vous ce flash-back de la Cène, où Jésus dit « Ceci est mon sang », que Gibson place au moment du premier clou. N’a-t-on jamais fait coïncider aussi transsubstantiellement la Parole et la Chair ? Et pendant que l’on va percer Ses pieds, écoutez Jésus murmurer : « ils ne savent pas... ils ne savent pas… Ils ne savent pas. »

Et puisque l'on a tant parlé d'antisémitisme et de régression théologique, est-il antisémite et régressif ce plan saisissant où l'on voit Simon de Cyrène (qu'un romain a traité de « juif ») épauler Jésus et porter Sa croix avec Lui ? Peut-on imaginer plus belle expression de la réconciliation du juif et du chrétien que celle-ci ?

Alors, la violence, les coups en permanence, les fouets qui arrachent des lambeaux de peau, la croix que l’on retourne pour fixer les pointes…Terrible, évidemment. Et pourtant, comme l'a dit Jean-Paul II, cela n'a pu se passer que comme ça. Cette souffrance-là est sacrée, tout le monde le sent. Ce n'est pas un homme qui souffre, mais un Dieu. Et ce Dieu semble, c'est le cas de le dire, surhumain, impossible à affaiblir. Au risque de forcer la Vision, on pourrait dire que si le Christ souffre pour nous, Il ne souffre pas pour Lui, et s' Il ne souffre pas pour Lui, Il ne souffre pas. L'enfer, ce n'est pas la croix, mais la mauvaise conscience, celle de Judas ou du second larron. Voyez, justement, les larrons. Eux sont plus pénibles à regarder, pauvres hommes pitoyables au corps blanc, mais plus douloureux que le corps rouge de Jésus ; eux, comme nous, souffrent sans dépasser leur souffrance.

Pur de tout péché, incapable de haïr et de se haïr, le Fils de Dieu n'a que faire des supplices des hommes. Ainsi, peut-Il résister indéfiniment à ce qui nous aurait fait périr depuis longtemps - et c'est ce qui rend le film supportable et lui donne toute sa spiritualité : cet homme que l’on torture en vain, qui choisit librement de donner sa vie (« personne ne prend ma vie, c'est moi qui la donne »), qui choisit même l'instant de sa mort (« Père, en tes mains, je remets mon esprit »), cet homme, en effet, est un Dieu.

Et un Dieu qui n’a rien à voir avec la chochotte velléitaire et neurasthénique de la Dernière Tentation scorcésienne, et encore moins avec le « Jésounet » de Jacques Duquesne, qui fait des pétitions pour les sans-papiers. Si «ce Jésus-là est bien trop divin pour qu'on se projette sur lui », comme l’écrivait une internaute sur un forum, c’est parce que c’est Lui qui se projette – qui se jette sur nous ! Nous, larrons, juifs, romains, traîtres, renieurs, athées, mauvais croyants, humains trop humains, nous qu’Il vient délivrer de nous-mêmes et de l'enfer dans lequel désormais il n'y aura personne, sauf le diable. Et lorsqu’Il lance le psaume 22, le fameux « Eli, Eli, lema sabachthani ! », Il le lance non pour Lui mais pour nous – Il parle à notre place, prenant en Son nom, nos souffrances et nos révoltes : « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi nous as-tu abandonnés à nous-mêmes ? »

Là haut, Dieu pleure. Le Père pleure. Il fallait oser ce plan sublime où la prise de vue se transforme en larme et tombe du ciel. L'orage éclate. La terre se met à trembler. Le temple se casse en deux - et Caïphe commence à comprendre.

Retour au Golgotha : descente de la croix. Sur une pierre, les clous, la couronne d'épines, un morceau de bois - les futures reliques.

Puis, l'affliction de la mère. Marie prend Jésus contre elle. Fixe dans les yeux le spectateur. La caméra recule doucement et l'on voit sa main sur le coeur de son fils, la paume en creux et qui s’ouvre vers nous, comme si... Mais oui, c'est cela : la Mère nous propose le Fils.

A nous de L'accepter.

De toute façon, le tombeau s'est ouvert...

(Journal de la culture n°11- novembre 05)

[2005 - 2025]