L’écriture fraternelle de François Mauriac. Comme nous nous sentons bien chez lui, comme nous avons l’impression qu’il nous comprend, comme nous croyons, pauvres âmes en peine que nous sommes, que si nous écrivions, ce serait comme lui :

« Peut-être connaissons-nous mieux qu’aucune autre, la femme qui ne nous a pas aimés »[1],

mais peut-être celle-ci nous a-t-elle moins méprisés que nous le pensions.

« Fernand pouvait dormir tranquille : il n’avait jamais été trahi, fût-ce en esprit, par l’enfant misérable qui n’avait su que marquer des points, que parer des coups »[2],

et qui, à force de tous les parer, avait fini par parer la vie elle-même – la vie, la mère, suprêmes complices, suprêmes ennemies.

« Je prenais avec les femmes, par timidité et par orgueil, ce ton supérieur et doctoral qu’elles exècrent. Je ne savais pas voir leurs robes. Plus je sentais que je leur déplaisais et plus j’accentuais tout ce qui, en moi, leur faisait horreur. Ma jeunesse n’a été qu’un long suicide. Je me hâtais de déplaire exprès par crainte de déplaire naturellement »[3],

et j’attendais secrètement qu’elles me comprennent malgré moi, qu’elles me prennent dans leurs bras en riant et qu’elles me fassent pleurer d’amour et de reconnaissance dans leur sein.

"Familles, je vous hais"

"Familles, je vous hais"

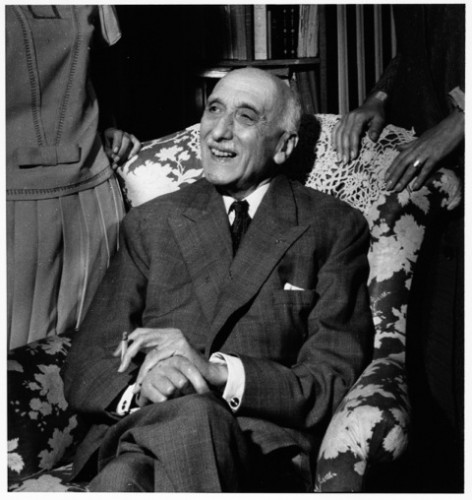

« Je ne suis pas fait pour l’insuccès », avoue un soir Mauriac au bord de l’effondrement parce qu’une de ses pièces vient d’essuyer un four. C’est que ce romancier-dramaturge apparemment si cruel, ce spécialiste de l’écriture noire, a besoin de sympathie autour de lui, de chaleur humaine, d’admiration. Mieux qu’à Gide qu’il définit ainsi, il est « quelqu’un d’offert ». François Mauriac est en effet une offrande, mais à condition que les autres soient des réceptacles. Maurice Barrès qui le « lança » en 1910 ne lui avait-il pas prédit « une carrière aisée et glorieuse » ? Sauf ce soir-là, celle-ci le fut.

Né en 1885 à Bordeaux, ayant perdu son père alors qu’il était nourrisson, François Mauriac est élevé, avec sa sœur et ses trois frères, par une mère pieuse qu’il chérira toute sa vie et à qui il rendra hommage dans Le mystère Frontenac (1933). C’est pourtant lui l’auteur de Génitrix (1923), le plus accablant portrait de mère carnassière de la littérature. Est-ce à dire qu’il a menti quelque part ? Mais non ! Le grand romancier est celui qui perçoit toutes les facettes d’un comportement, et qui d’un détail peut voir que la mère la plus digne et la plus aimante aurait pu être la mère la plus indigne et la plus abusive. S’inspirer de quelqu’un qu’on aime et en faire un personnage haïssable, tirer de l’ange une bête, ou le contraire, c’est le propre de l’art romanesque – et c’est ce dont se défient toujours les proches du romancier. Généralement, on a beaucoup de mal à accepter ce qui nous apparaît comme une diffamation littéraire – y compris quand le livre nous rend hommage. Ainsi Mauriac avoue dans un entretien que quarante ans après Thérèse Desqueyroux, il reçut une lettre furieuse de quelqu’un de la famille de celle qui lui avait inspiré son héroïne, et qui se disait outré qu’on ait fait un roman, et un roman « édifiant », « féministe », de ce drame sordide. Ah la famille ! Elle n’est jamais à la fête en littérature ! Et Mauriac, qui vient paradoxalement d’une famille unie, ne cessera de lui porter les coups les plus rudes, actualisant mieux que quiconque le fameux mot de Gide : « familles, je vous hais ! ». Ce ne sera donc pas par hasard si le personnage le plus ridicule et peut-être le plus honni de la cosmogonie mauriacienne est ce Bernard Desqueyroux, parangon de l’esprit de famille, qui ne jure que par la famille, qui n’a que le mot de famille à la bouche, et qui préfère étouffer le crime dont il a faillit être la victime plutôt que de causer un scandale qui mouillerait toute la famille. Au contraire, c’est la criminelle, l’empoisonneuse, la mauvaise femme, qui a toute la sympathie de l’auteur et subséquemment du lecteur. En vérité, le romancier est un peu comme le Christ à qui l’on dit que sa mère et ses frères le cherchent et qui répond : « qui est ma mère et qui sont mes frères ? »

Les honneurs commencent. En 1925, il se voit décerné le Grand Prix de l’Académie Française pour Le désert de l’amour, son roman le moins spectaculaire quoique le plus subtil, et peut-être notre préféré. En 1933, c’est lui qui pourra décerné ce Grand Prix puisque le voilà académicien. Entre-temps, il est devenu un diariste remarqué (le premier tome de son journal est publié en 1934), un dramaturge célébré (Asmodée en 1938, à la Comédie Française), un éditorialiste redouté. Lors de la guerre d’Espagne, il s’engage, à l’instar de Bernanos, d'abord en faveur des nationalistes, avant de se ranger du côté des républicains espagnols et de publier des articles en leur faveur dans les revues Esprit, Sept, Temps présent. Comme il s’était brouillé avec la société bordelaise à cause de ses Préséances (1921), il se brouille avec sa famille politique qui voit en lui un traitre ou un « égaré » (Brasillach). Comme le dit très justement Charles Dantzig dans son Dictionnaire égoïste de la littérature française : « Politiquement, Mauriac, c’est la droite tempérée, la droite humaine, la droite qui a pour principal ennemi la droite inhumaine », et, rajouterons-nous, qui trouve un malin plaisir à l’exaspérer.

En fait, de l’Action Française au Figaro, Mauriac n’a cessé de désavouer ses pairs. Bourgeois libéral, chrétien de gauche, ce grand seigneur gentil homme qui ne semble être de droite que par nostalgie et tempérament est, comme le dit Pierre-Henri Simon qui a fait ce si beau portrait de lui dans Ecrivains de toujours et qui inspire ce texte, « l’homme de l’inquiète fidélité ».

Les pétainistes ne s’y tromperont pas, et après la publication sous l’Occupation de La pharisienne, il aura l’honneur d’être traité par eux d’ « agent de désagrégation de la conscience française ». Ne lui reste plus qu’à devenir, sinon un héros, un résistant avisé et téméraire. Il adhère au Front national des écrivains, publie aux Editions de Minuit Le Cahier noir sous le pseudonyme de Forez, et devient un gaulliste inconditionnel. Au moment de l’Epuration, il plaide le pardon et la réconciliation et intervient plusieurs fois auprès du Général en faveur de collègues accusés de collaboration. Il sauve ainsi la tête du romancier-journaliste Henri Béraud, mais échoue à sauver celle de Robert Brasillach. Il quitte alors le comité national des écrivains qui est devenu un comité de communistes et se retrouve à L’Express puis au Figaro où il tient son célèbre Bloc-notes. Entre deux chefs-d’œuvre (Le sagouin, 1951, Galigaï, 1952) et des articles flamboyants d’intelligence comme on n’en lira jamais plus, il lance La Table Ronde et Les Cahiers de la Table Ronde dans lesquels des écrivains « de droite », futurs « hussards », signent leurs premiers papiers. En 1952, il reçoit le Prix Nobel de Littérature et accède au rôle de grand témoin de l’histoire et de la culture occidentale. Multipliant les engagements qui font toujours grincer les dents de sa famille (pour l’indépendance de l’Algérie et du Maroc, contre la torture en Algérie, pour Mendès-France, puis pour de Gaulle), il continue à publier jusqu’à sa mort – le premier septembre 1970.

Le créateur, les créatures et leurs lecteurs

Le créateur, les créatures et leurs lecteurs

Au contraire de Proust ou de Céline, Mauriac n’est pas un génie intimidant. Ses livres qui se situent toujours au même niveau d’excellence prévisible, et de fait ne dépassent pas ce que l’on attend d’eux, ont parfois pu paraître trop polis (et polits) pour être honnêtes. Suprêmement maîtrisés, astucieux en diable, caressant l’essence comme il se doit (la mère abusive, le misanthrope lucide, l’adolescent idéaliste et violent, les crétins toujours ridicules, la femme fatale, l’anticlérical retrouvant la foi au dernier moment), les romans et les personnages de Mauriac constituent un univers presque trop cohérent où le hasard semble aboli.

Une fois qu’on l’a lu et aimé, il arrive souvent qu’on le range dans un coin et que l'on se tourne vers Bernanos ou Jouhandeau, écrivains catholiques autrement plus couillus et plus casse-gueules que lui. Génie confortable, auteur de chefs-d’œuvre rassurants, Mauriac serait finalement le dernier grand écrivain du XIX ème siècle, celui qui traite une ultime fois du conflit fort bourgeois de la chair et de l’esprit, avec chez lui cette variante : le goût ou le dégoût pour la bagatelle. Pour le reste, sa cruauté apparaît bonhomme, sa critique sociale semble d’un autre temps, sa prose poétique d’un autre âge. Surtout, on continue de lui reprocher ce que lui reprochait Sartre, à savoir qu’il n’est pas, au fond, un romancier véritable - car le romancier véritable n’intervient pas dans ses romans comme Mauriac le fait à tout propos dans les siens. Le romancier véritable, du moins au sens de Sartre, ne doit se contenter que de décrire des gestes, rapporter des paroles, constater une situation, et non pas émettre son avis supérieur sur ce qui se passe, ou pire, donner de l’extérieur, nous allions dire : du haut, un sens à l’intériorité de son personnage - comme dans la phrase célèbre :

« Thérèse s’interrompit alors au milieu d’une phrase (car sa bonne foi était entière). »

Pour Sartre, cette précision sur la « bonne foi entière » est de trop car elle dicte le sens définitif du personnage, le privant de sa liberté existentielle (si tenté qu’un personnage de roman soit « libre »), le constituant en simple objet de conscience de l’auteur, et par conséquent, tuant la liberté du lecteur qui se voit obligé d’admettre que Thérèse ne peut être autre que ce qu’en dit son Dieu le père de romancier. Ces critiques ont fait long feu. On admet aujourd’hui que le roman peut avoir plusieurs écoles, celle de l’auteur interventionniste et celle de l’auteur caché, mais qui dans tous les cas est bien le dieu créateur de ses œuvres et y intervient d’une autre manière. Qui d’autre que Sartre aurait pu dire : « La nausée, c’est moi » ?

Le pire (c’est-à-dire pour un mauriacien, le meilleur), c’est quand Mauriac se met à interpeller lecteurs et personnages, exhortant les uns à aimer les autres :

« Cet ennemi des siens, ce cœur dévoré par la haine et par l’avarice, je veux qu’en dépit de sa bassesse vous le preniez en pitié ; je veux qu’il intéresse votre cœur »[5],

à moins qu’il ne s’adresse directement à son personnage, le tutoyant pour l’occasion :

« Thérèse, beaucoup diront que tu n’existes pas. Mais je sais que tu existe, moi, qui depuis des années, t’épie et souvent t’arrête au passage, te démasque. »[6]

Ainsi, le romancier crée une sorte de complicité poétique entre lui, ses personnages et ses lecteurs, et ce faisant, désavoue quelque peu cette littérature moderne qui, de Joyce à Faulkner, de Proust à Kafka, et dans une moindre mesure de Sartre à Robbe-Grillet, se voulait une littérature du comportement pur, sans psychologie ni interventionnisme de la part de l’auteur, une littérature objective « à mort », « néo-réaliste », et d’une certaine façon, sans pitié. Une littérature, en somme, athée et pascalienne, qui abandonne ses héros dans le chaos et le néant, qui leur refuse tout secours et toute transcendance, et qui les laisse crever comme des chiens tel le Joseph K à la fin du Procès.

Mauriac aussi, à sa manière, est impitoyable – et pascalien ô combien ! Mais obsédé par la misère de l’homme sans Dieu, il n’oublie jamais d’être miséricordieux et n’abandonne jamais totalement ses héros. Voyez dans Le baiser au lépreux cet homme si laid qui sait qu’il ne pourra jamais être désiré par une femme - mais entendez la parole de l’auteur qui, le comparant à un ami à qui tout réussit, laisse échapper une plainte en sa faveur :

«Ce camarade, contre le gré de sa famille, s’était, à Paris, « lancé dans la littérature ». Jean l’imaginait, le corps ramassé, puis bondissant dans la cohue parisienne, s’y enfonçant comme un plongeur ; sans doute y nageait-il maintenant, haletait-il vers des buts précis : fortune, gloire, amour, tous les fruits défendus à ta bouche, Jean Péloueyre ! »[7]

En interpellant son héros, alors que nous sommes en pleine narration, Mauriac, un peu comme Dieu avec Job, le confirme dans sa misère en même temps qu’il l’accompagne dans celle-ci. Eh oui, tu souffres, mon pauvre homme, et tu vas souffrir encore plus, mais je serai toujours là, et je t’aimerais toujours car je t’ai créé, et à la fin, je te sauverais. Mais il était nécessaire que tu existes, que tu sois ainsi fait, si laid, si malheureux, afin que l’amour, qui sort aussi de moi, puisse passer là où le désir ne l’a pu. L’amour qui surmonte le dégoût, en voilà une de mes voies impénétrables ! Alors, aie confiance. Toi et ta belle, ta belle malchanceuse puisqu’elle est tombée sur toi, pourront se retrouver en moi, ce Dieu si cruel et si compassionnel, qui a inventé la laideur et la tendresse, et qui vous aime tous les deux malgré ce qu’il vous fait endurer.

« Ils se savaient trop blessés pour se porter des coups ; la moindre offense se fût envenimée, eût été inguérissable. Chacun veillait à ne pas toucher la blessure de l’autre (…) Jean se croyait l’unique coupable ; elle se haïssait de n’être pas une épouse selon Dieu. Jamais ils n’échangèrent un reproche même muet, mais d’un regard se demandaient l’un à l’autre pardon. Ils décidèrent de réciter ensemble leur prière : ennemis dans la chair, ils s’unissaient dans cette imploration du soir. »[8]

Peut-être est-elle un peu démodée aujourd’hui cette belle histoire hugolienne. C’est que la laideur est un élément trop évident, trop particulier pour expliquer l’impossibilité d’aimer. La laideur fait du roman psychologique un roman pathologique, sinon un conte de fée, au drame immédiatement indentifiable. Quasimodo ne pourra jamais toucher Esmeralda, et pour cause. Autrement plus inquiétante et plus singulière est l’incompatibilité qui peut exister entre deux êtres, comme dans Galigaï, et qui fait qu’un jour l’un d’eux décide, comme ça, par pure différence existentielle, de tuer l’autre, comme dans Thérèse Desqueyroux.

Rustres, simples et braves gens

Rustres, simples et braves gens

Ses institutrices le marquaient sur son carnet d’écolière :

« Thérèse ne demande point d’autre récompense que cette joie de réaliser en elle un type d’humanité supérieure. Sa conscience est son unique et suffisante lumière. L’orgueil d’appartenir à l’élite humaine la soutient mieux que ne ferait la crainte du châtiment. »[9]

Thérèse Desqueyroux, c’est une Madame Bovary nietzschéenne, un Raskolnikov en jupon, une femme qui a le malheur d’être plus intelligente et plus sensible que son milieu, et qui par dégoût de la médiocrité normative de celui-ci, tente d’empoisonner son mari – prototype de celle-ci. Ce qui nous la rend si séduisante est que son crime loupé est d’ordre purement métaphysique. Elle n’a agi que par idéal, sans mobile réel (même si son mari l’accusera ensuite d’avoir fait ça « pour les terres »), comme une terroriste qui voudrait en finir avec la « petite vie ».

Le scandale (littéraire) est que Mauriac, contrairement à Flaubert avec Emma, la décrit comme réellement supérieure. Tel le futur Louis du Nœud de vipères, Thérèse est de fait plus intellectuelle et plus lucide que les gens qui l’entourent. Enfant, elle méprise les autres petites filles qui confondent vertu et ignorance. Adulte, elle aspire à une conscience souveraine des choses. Mais les conventions de son époque font qu’elle se retrouve, pour son malheur, mariée à Bernard Desqueyroux, le personnage le moins aimable de la littérature française et qui fait sans doute l’entrée la plus naze de toute l’histoire de celle-ci :

« Bernard, Bernard, comment t’introduire dans ce monde confus, toi qui appartiens à la race aveugle, à la race implacable des simples ? »[10]

« La race implacable des simples » - on ne fait pas plus méchant ni plus antisocial. En vérité, les humbles n’ont pas bonne mine dans les romans paysans du XIX ème, XX ème et même XXI ème siècles. De Mauriac à Pierre Jourde, la perfidie du romancier fut toujours de montrer en quoi la petite maison dans la prairie est un repère de scorpions, un nid de vipères, un pays perdu. Dans Thérèse Desqueyroux, on nous décrit « le simple » comme un être qui aime la nature, la chasse, le sexe de temps en temps, la famille par-dessous tout, mais dont l'univers ne va pas plus loin que son jardin. Dénué d’humour et d’intelligence, il n’a pour lui que cette « cruelle perspicacité des rustres » selon le terrible mot de Bernanos[11]. De page en page, il semble que Mauriac fasse tout pour l’enfoncer dans sa grossière brutalité. Et c’est là que la critique de Sartre peut alors rebondir. Est-il en effet honnête de la part du romancier de nous dégoûter de cette âme simple ? Est-il chrétien de nous faire passer ce représentant des « braves gens » pour un abject bouseux dont la mort donnerait raison aux « grands hommes » qui ne font pas cas des hommes ?

« … il est de ces campagnards ridicules hors de leur trou, et dont la vie n’importe à aucune cause, à aucune idée, à aucun être. C’est par habitude que l’on donne une importance infinie à l’existence d’un homme. Robespierre avait raison ; et Napoléon ; et Lénine… »[12]

En faisant du modeste laboureur un affreux connard, Mauriac ne passe-t-il pas de la case « créateur » à la case « manipulateur » ? Combien de gens seraient dans la réalité contre Thérèse et pour Bernard ? Enfin, qu’est-ce que c’est que ces histoires d’êtres supérieurs qui souffrent de vivre dans un milieu inférieur ? Décidément, la littérature est le lieu de toutes les vanités dangereuses, de tous les paradoxes assommants, car comme dirait Bernard lui-même :

« Ce n’est pas malin d’avoir de l’esprit ; on n’a qu’à prendre en tout le contre-pied de ce qui est raisonnable»[13].

Que n’a-t-il dit là ? Le voilà comparé, quand il fait l’amour à sa femme, à un porc qui renifle de bonheur dans son auge (« c’est moi l’auge », pense Thérèse à cet instant). Ah si sa femme était plus simple, plus humble, moins fantasque, comme cela se passerait mieux entre eux, lui fait-on penser dans sa barbe. Ce n’est pas le moindre vertu de Mauriac que d’avoir révélé au public de son époque que le viol pouvait exister dans le mariage (ce que déniait la loi du temps), et que le désir mortifié d’une femme pouvait conduire au crime. C’est effectivement au lit que Thérèse pensera à supprimer son butor de mari.

Et pourtant Bernard se rendra complice d’un faux témoignage pour que sa femme bénéficie d’un non-lieu. C’est que dans la France petite-bourgeoise de ces années, la tentative d’homicide importe moins que le scandale. Comme plus tard dans Monsieur Ouine de Bernanos où l’on tentera aussi de couvrir un crime par peur du scandale, l’important, c’est de préserver la famille – l’espèce, la meute. Et Bernard qui « sait toujours ce qu’il a à faire », Bernard, qui répète comme un âne que « l’on n’est jamais malheureux que par sa faute », qui pousse la responsabilité jusqu’à la caricature, Bernard, le simple, l’implacable, le rustre, l’homme tout d’un bloc, qui ne sait pas ce que c’est que sortir de soi, qui n’a jamais su se mettre une seconde à la place d’autrui, Bernard, au moins connaît l’intérêt de la meute et préfère se sacrifier plutôt que porter tort à son nom. A fin, c’est sa fidélité filiale qui paraît plus monstrueuse que la criminalité de Thérèse.

« Le flâneur sensible »

« Le flâneur sensible »

« Je conçois le journalisme comme une sorte de journal à demi intime, écrit Mauriac au début de son Journal, comme une transposition, à l’usage du grand public, des émotions et des pensées quotidiennes suscitées en nous par « l’actualité ». Sur ce plan, il arrive qu’une maladie ou une simple lecture prenne presqu’autant de valeur qu’une révolution. C’est leur retentissement dans notre vie intérieure qui mesure l’importance des événements. »[14]

François Mauriac, Journal, Mémoires politiques, Edition établie et présentée par Jean-Luc Barré, collection « Bouquins », Robert Laffont, 1152 pages, 32 euros.

[Article paru dans Le magazine des livres n°15]