(Cet article a été publié une première fois sur le Ring le 23 septembre 2011)

2011 aura été l’année Céline, Cioran, et Stanley Kubrick. Une expo-événement à la Cinémathèque qui s’est terminée le 31 juillet. Une rétrospective nationale. Fear and desire, son premier film toujours interdit, visible pourtant sur Youtube (et prévu pour cette raison en DVD). La réédition des Bibles de Ciment et de Chion. A l’instar de Baudelaire qui disait que c’était grâce à Joseph de Maistre qu’il apprit à raisonner, nous pourrions dire que c’est grâce au metteur en scène de 2001 et d’Orange mécanique que nous avons appris à sentir et à penser. Et toujours le cœur qui bat quand nous évoquons son nom, ses films, son univers. Qui nous aura marqué plus que lui ?

Un camarade ringuien le faisait remarquer : pas simple d’aller voir l’expo Kubrick à la Cinémathèque Française. Pour nous qui tenions depuis nos quinze ans l’auteur de 2001 : l’odyssée de l’espace et d’Orange mécanique comme Dieu le Père en cinéma ; pour nous pour qui les termes « redrum », « steadicam », « Ludovico », « Hartman », « Baleine », « Daisy », « Orion », « monolithe », « Strangelove », « Overlook », « nadsat », « Korova milk bar », « vellocet », « Ludwig van », « Fidelio », « Ligeti », « Bullingdon », « Mickey mouse », « monde merdique » et « Fuck » sonnaient comme autant de codes secrets à la fois terrifiants et délicieux, véritables sésames de notre premier univers esthétique et intellectuel ; pour nous qui avions « compris » 2001, ce film qui laissait sur la touche nos parents et condisciples, les premiers ne jurant que par Rio Bravo, les seconds que par Le grand bleu ; pour nous qui avions découvert Orange mécanique avec notre alexienne mère et que notre Luduvico de père nous interdit de revoir jusqu’à dix-huit ans et fit qu’il devint à nos yeux écarquillés le film absolu de notre vie ; pour nous, théologiens autoproclamés du monolithe et du labyrinthe, du cerveau et de l’œil, de la grimace et du masque ; pour nous qui connaissions par cœur autant ses films que ses commentateurs et pour qui le livre originel et définitif, pour ne pas dire divin, de Michel Ciment, fut notre Ancien Testament et celui de Michel Chion, précisément plus « humain », notre Nouveau Testament ; pour nous qui vouions aux enfers du philistinisme honteux et de l’insensibilité crasse tout contempteur malheureux de son œuvre ; pour nous qui faisions de tout bémol à l’égard de celle-ci une affaire personnelle, étant prêts à se battre en duel, comme dans Barry Lyndon, avec celui ou celle (o Pauline Kael ! Comme nous avons souvent rêvé d’en faire notre femme aux chats !) qui osait ne pas admirer Stanley comme il le fallait ; pour nous qui aurions exagéré le « fascisme » kubrickien rien que pour énerver la gaucho-cinéphilie ; pour nous, enfin, qui n’attendrons plus jamais aucun film comme nous avons attendu Eyes wide shut, son œuvre la plus complexe et la plus incomprise depuis 2001, et le seul film du maître dont nous aurons été le contemporain - qu’aurions-nous été foutre dans une exposition bon marché, forcément pédagogique, donc inutile à notre connaissance, dangereusement fétichiste, donc fatale à notre vanité, et finalement mortifiante pour notre supposée singularité ?Car il faut bien le reconnaître : nous ne sommes plus les seuls à nous croire kubrickologue en chef. En vérité, tout le monde l’est, aujourd’hui, spécialiste es Stanley, et peut-être de manière plus efficiente que nous. Et le jour où nous y sommes allés (car nous y sommes quand même allés, et deux fois encore, quadragénaire prépubère que nous sommes !), elle était perceptible cette ambiance happy few kubrickophile, mais happy few trop nombreux, happy few trop encombrants, happy few trop comme nous, c’est ça qui était vexant. Tous ces croyants au monolithe, dont nous étions, qui ne disaient rien, mais dont on sentait qu’ils auraient voulu dire « je suis Stanley Kubrick » comme les esclaves dans Spartacus se lèvent pour protéger leur chef en clamant « je suis Spartacus ». Tous ces prétendants à l’épistémologie stanleynienne, quelle image contrariante ils nous renvoyaient ! Certains ne pouvant s’empêcher, devant tel ou tel extrait, d’aller de leur petit rire d’initiés, comme ce type devant le fameux plan de l’ouverture de Shining où l’on voit l’ombre de l’hélicoptère (« en fait, il l’a fait exprès », lui avons-nous entendu dire - alors que non, tout dépend de la taille de l’écran de projection, aurions-nous pu lui répondre), ou ce petit chauve à lunettes devant la reproduction des toilettes « gravity on air » de 2001 avec un mode d’emploi bien trop long à lire pour ceux qui auraient une envie pressante (« un gag super drôle, tu comprends ? »). A moins que l’on surprenne une bourde dans la bouche de ce brave père de famille expliquant à son garçonnet qu’ « à la place de Napoléon qu’il n’a pas pu faire, il a fait Spartacus », et qu’on se retienne de lui faire la leçon : « Ho, vieux ! Spartacus est un film de 1960, et d’ailleurs un projet de Kirk Douglas, commencé par Anthony Mann, alors que le scénario de Napoléon a été écrit après 2001, réalisé lui en 68, alors tu ne peux pas dire à ton gosse que Sparta a remplacé Napo, tu piges, l’apprenti cinéphile ? » Ca nous rend méchant, Kubrick. « Et toi, là-bas, le crétin qui viens de dire que A.I (Intelligence artificielle), l’autre grand projet inabouti de Kubrick, et réalisé finalement par Steven Spielberg, aurait été tellement mieux si Stanley s’en était occupé…. Ca, c’est ce qui se disait à sa sortie en 2001, mais aujourd’hui, on a complètement réhabilité ce film qui est un chef-d’œuvre absolu, « enfant » monstrueux mais génial des deux metteurs en scène, alors, tu révises ton jugement de goût, le geek, ok ? » Quelle misère ! On se croyait Grand Prêtre de l’œuvre, on se retrouve Femme savante de celle-ci. Tous fans de Stan, et tous tentés de dire, comme Philaminte : « mais en comprend-on bien, comme moi, la finesse ? »

Allons, calmons-nous. Respirons. Et chantons à notre tour notre version de Singing in the rain.

Un cinéma surexposé

Un cinéma surexposéUn paysage de montagne. Une voix off un rien pompeuse qui nous dit qu’ « il y a une guerre dans cette forêt, mais cette guerre n’est ni passée, ni future, c’est toute guerre, [car] tout ce qui arrive est en dehors de l’Histoire (« outside History ») [et que] seules les formes immuables de la peur, du doute et de la mort relèvent de notre monde. » Eh bien, dites-moi, ça commence bien, le premier film du plus grand metteur en scène du monde !

Pourquoi Kubrick a-t-il renié Fear and desire, son premier long métrage de 1953, et tenté d’en faire disparaître toutes les copies existantes (d’ailleurs en vain puisqu’on peut le voir depuis peu en huit parties sur Youtube avec des sous-titres italiens) ? Parce qu’au-delà de sa maladresse quasi ed woodienne, et d’ailleurs charmante, le film avait quelque chose de trop lisible dans ses intentions : le pessimisme facile, la cosmologie naïve, le retour du même un rien « mécanique », les doubles trop évidents (les « ennemis » étant en effet interprétés par les mêmes acteurs incarnant les « soldats »), les abîmes surfaits, la guerre à outrance, bref : une Weltanschauung bien trop essentialiste pour être honnête et parsemée de réflexions vraiment pas possibles : « Est-il vrai qu’aucun homme n’est une île ?, se demande en voix off l’un des protagonistes. C’était peut-être vrai il y a longtemps avant l’ère glaciaire. Les glaciers ont fondu, et maintenant, nous sommes tous des îles, des parties d’un monde qui n’est fait que d’îles. » Un grand auteur a toujours des mauvaises nouvelles du monde à apporter mais quand il le fait de manière trop transparente, il risque de passer pour un ado immature qui n’a pas digéré ses lectures et ne maîtrise pas encore ses pulsions.

n’est pas le colonel Kurtz. Pas question non plus chez Kubrick que l’on s’identifie au héros, personne n’ayant envie de ressembler au Redmond Barry de Barry Lyndon, au Jack Torrance de Shining, ou au Bill Harford de Eyes wide shut, ce petit médecin qui ne se remet pas d’avoir failli être trompé par sa femme et qui tente de se retrouver une souveraineté masculine à travers des aventures dans lesquelles il échouera lamentablement. Et si l’on est « fasciné » par Alex, ce n’est pas parce que l'on a envie de tabasser des gens et de violer des femmes.

n’est pas le colonel Kurtz. Pas question non plus chez Kubrick que l’on s’identifie au héros, personne n’ayant envie de ressembler au Redmond Barry de Barry Lyndon, au Jack Torrance de Shining, ou au Bill Harford de Eyes wide shut, ce petit médecin qui ne se remet pas d’avoir failli être trompé par sa femme et qui tente de se retrouver une souveraineté masculine à travers des aventures dans lesquelles il échouera lamentablement. Et si l’on est « fasciné » par Alex, ce n’est pas parce que l'on a envie de tabasser des gens et de violer des femmes.

Aucune héroïsation, donc, des personnages kubrickiens. Non, des hommes sans qualités, des anonymes, souvent médiocres, tragiques malgré eux, et qui suscitent au pire le rire, au mieux la compassion. C’est cette raison qui a fait que Kubrick a « renié » Spartacus, film romantico-héroïque par excellence, mettant en scène un héros bien trop lisse pour être crédible et qui ne perd la partie non pas parce qu'il a en lui une volonté de puissance qui se transforme peu à peu en instinct mortifère selon une thématique chère au cinéaste (et qu'il aurait sans doute accompli dans son Napoléon s'il avait réussi à le faire) mais parce d'odieux pirates le trahissent, refusant de l'embarquer, lui et ses hommes, et les obligeant à remonter contre les armées romaines - une "astuce idiote" de scénario, comme le cinéaste l'expliquait à Michel Ciment dans son livre. C’est cette même raison qui nous a toujours fait douter du bien fondé des Sentiers de la gloire – le film de Kubrick prisé généralement par tous ceux qui n’aiment pas trop Stanley Kubrick et qui en font ce qu’il est en partie, à savoir un fort efficace pamphlet plein de bons sentiments antimilitaristes, saturé de manichéisme, et qui ose à la fin la victimisation lacrymale (les trois malheureux fusillés) - du jamais vu dans le cinéma profondément apolitique, pour ne pas dire amoral, de Kubrick.

Comme le dit Michel Chion qui inspire cette étude, les rapports de classe ne sont chez Kubrick qu’un avatar des rapports de force. Pas de critique du « système » chez lui (ou c’est la vie elle-même qui est un « système »), pas d’espoir d’une « société plus juste », pas de conscience sociale ni sociétale, non, la vision est simplement cosmique, anthropologique, primitive, mytho-poétique. On ne « dénonce » pas chez Kubrick, on ne plaide pas pour un monde meilleur, on se contente de montrer. On montre l’espace du monde, l’espace du temps, l’espace du XVIII ème siècle, l’espace d’un hôtel hanté, l’espace d’un camp d’entraînement, l’espace des chiottes – lieu récurrent de son cinéma, sans doute parce que « là où ça sent la merde, ça sent l’être. »

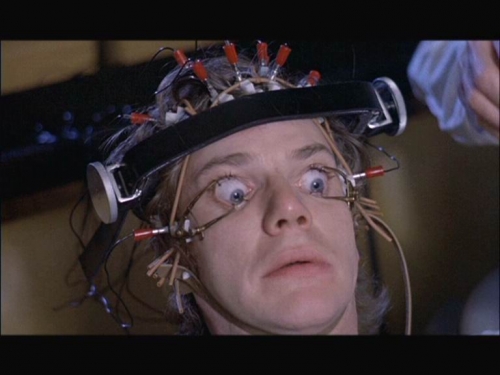

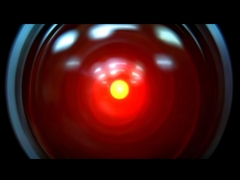

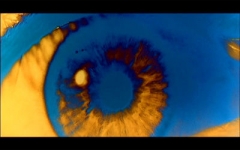

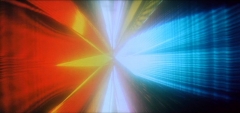

On montre et on expose. Et même on surexpose – c’est-à-dire on rend visible ce qui rend visible. On hystérise le visible. On donne trop de présence au visible. Il faut « imprimer l’œil », comme dit Chion. Il faut écarquiller les paupières. Il faut filmer la pupille en très gros plan. Il faut à fois montrer ce qui est vu et ce qui voit. Il faut montrer la vue en train de voir – parfois jusqu’à l’insoutenable. L’œil rouge de l’ordinateur. L’œil multicolore de l’astronaute. L’œil cillé, puis écarquillé d’Alex. L’œil dément de Jack Torrance ou ivre de douleur de la jeune Vietcong à la fin de Full metal jacket. L'oeil de Kubrick lui-même qui nous a toujours fait peur. Les incessants jeux de regard de Barry Lyndon et de Eyes wide shut. La caméra de Kubrick elle-même perpétuellement dans le tout voir, le tout montrer. D’où le plaisir toujours virginal de revoir, même pour la centième fois, un film de Stanley Kubrick

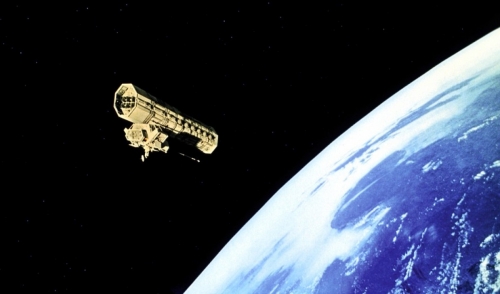

On montre et on expose. Et même on surexpose – c’est-à-dire on rend visible ce qui rend visible. On hystérise le visible. On donne trop de présence au visible. Il faut « imprimer l’œil », comme dit Chion. Il faut écarquiller les paupières. Il faut filmer la pupille en très gros plan. Il faut à fois montrer ce qui est vu et ce qui voit. Il faut montrer la vue en train de voir – parfois jusqu’à l’insoutenable. L’œil rouge de l’ordinateur. L’œil multicolore de l’astronaute. L’œil cillé, puis écarquillé d’Alex. L’œil dément de Jack Torrance ou ivre de douleur de la jeune Vietcong à la fin de Full metal jacket. L'oeil de Kubrick lui-même qui nous a toujours fait peur. Les incessants jeux de regard de Barry Lyndon et de Eyes wide shut. La caméra de Kubrick elle-même perpétuellement dans le tout voir, le tout montrer. D’où le plaisir toujours virginal de revoir, même pour la centième fois, un film de Stanley Kubrick  tant chaque image est une fête pour l’œil. Mais d’où, aussi, l’impression d’un « je m’as-tu-vu filmer » qui apparaît parfois dans ce cinéma. « Difficile, écrit Chion, de ne pas remarquer le découpage qui découpe, le montage qui monte, le mixage qui mixe, et difficile de ne pas entendre que la musique a été surajoutée…. » C’est ce que certains n’aiment pas dans ce cinéma qui fait de son spectacle un autre spectacle : les ellipses trop « conscientes » d’elles-mêmes (l’os que le singe envoie en l’air et qui retombe en navette spatiale dans 2001), la musique « intelligente » qui donne de la classe aux choses les plus incongrues ou les plus horribles, ou mieux, qui réinvente l’essence des choses selon une ironie flatteuse qui ne peut

tant chaque image est une fête pour l’œil. Mais d’où, aussi, l’impression d’un « je m’as-tu-vu filmer » qui apparaît parfois dans ce cinéma. « Difficile, écrit Chion, de ne pas remarquer le découpage qui découpe, le montage qui monte, le mixage qui mixe, et difficile de ne pas entendre que la musique a été surajoutée…. » C’est ce que certains n’aiment pas dans ce cinéma qui fait de son spectacle un autre spectacle : les ellipses trop « conscientes » d’elles-mêmes (l’os que le singe envoie en l’air et qui retombe en navette spatiale dans 2001), la musique « intelligente » qui donne de la classe aux choses les plus incongrues ou les plus horribles, ou mieux, qui réinvente l’essence des choses selon une ironie flatteuse qui ne peut  que plaire aux bons esthètes amoraux que nous sommes (une douce chanson d’amour de Vera Lynn, We'll Meet Again, pour accompagner l’explosion nucléaire, un Beau Danube Bleu pour une valse de l’espace, un Singing in the rain « revisité » pour une scène de torture et de viol, et Beethoven, d’abord délice onaniste, puis supplice mental d’Alex), les bougies visiblement « contentes » d’avoir été choisies et de brûler pour le maître (Barry Lyndon), les paysages ravis d’être si bien photographiés (« à la Gainsborough » dans Barry Lyndon, ou de l’hélicoptère dans le générique de Shining), les mouvements de caméra très fiers de leurs effets (à la Steadicam dans Shining, au ralenti dans Full metal jacket), les couleurs qui jouissent

que plaire aux bons esthètes amoraux que nous sommes (une douce chanson d’amour de Vera Lynn, We'll Meet Again, pour accompagner l’explosion nucléaire, un Beau Danube Bleu pour une valse de l’espace, un Singing in the rain « revisité » pour une scène de torture et de viol, et Beethoven, d’abord délice onaniste, puis supplice mental d’Alex), les bougies visiblement « contentes » d’avoir été choisies et de brûler pour le maître (Barry Lyndon), les paysages ravis d’être si bien photographiés (« à la Gainsborough » dans Barry Lyndon, ou de l’hélicoptère dans le générique de Shining), les mouvements de caméra très fiers de leurs effets (à la Steadicam dans Shining, au ralenti dans Full metal jacket), les couleurs qui jouissent  d’être là (Eyes wide shut), les génériques mêmes très conscients de leur propre monumentalité (2001 commence comme une messe !). Quand on regarde un film de Stanley Kubrick, on a l’impression que le film se regarde lui-même et se dit : « ce que je suis beau et intelligent quand même ! ». Il est vrai que le plaisir procuré par ces films vient de cette immensité accordée aux détails, dont même "l'erreur" de l'ombre de l'hélicoptère fait partie.

d’être là (Eyes wide shut), les génériques mêmes très conscients de leur propre monumentalité (2001 commence comme une messe !). Quand on regarde un film de Stanley Kubrick, on a l’impression que le film se regarde lui-même et se dit : « ce que je suis beau et intelligent quand même ! ». Il est vrai que le plaisir procuré par ces films vient de cette immensité accordée aux détails, dont même "l'erreur" de l'ombre de l'hélicoptère fait partie.

Prenez le début apparemment si simple de Eyes wide shut dans lequel Tom Cruise et Nicole Kidman, finissant de se préparer pour aller à la soirée de Ziegler, traversent leur espace, chambre, salle de bain, couloir, salon, puis le refont chez leur hôte. Remarquez comme ils prennent possession de l'espace, à moins que cela ne soit l'espace qui prenne possession d'eux (les yeux brillants du chat représenté dans un tableau posé dans leur couloir). En moins d'une minute, on a l'impression que les deux personnages ont traversé un univers de formes, de couleurs, de sens inconnus, exactement comme la séquence du trou noir dans 2001 – et au fond, ce qui va métaphoriquement leur arriver. Ou l’extraordinaire scène du dernier duel de Barry Lyndon avec la sarabande d’Haendel joué au tambour et en sourdine, et qui donne la

Prenez le début apparemment si simple de Eyes wide shut dans lequel Tom Cruise et Nicole Kidman, finissant de se préparer pour aller à la soirée de Ziegler, traversent leur espace, chambre, salle de bain, couloir, salon, puis le refont chez leur hôte. Remarquez comme ils prennent possession de l'espace, à moins que cela ne soit l'espace qui prenne possession d'eux (les yeux brillants du chat représenté dans un tableau posé dans leur couloir). En moins d'une minute, on a l'impression que les deux personnages ont traversé un univers de formes, de couleurs, de sens inconnus, exactement comme la séquence du trou noir dans 2001 – et au fond, ce qui va métaphoriquement leur arriver. Ou l’extraordinaire scène du dernier duel de Barry Lyndon avec la sarabande d’Haendel joué au tambour et en sourdine, et qui donne la  sensation vertigineuse que le temps a vraiment été suspendu dans son vol, et cela malgré le voletage des pigeons ou grâce à celui-ci. Philippe Fraisse, l’auteur d’un essai sur Kubrick intitulé Le cinéma au bord du monde, avait raison : dans les films de Kubrick, même les moutons et les pigeons jouent bien. Pour le spectateur difficile qui n’aime pas qu’on le prenne pour un mouton ou pour un pigeon et qui d’une certaine façon prouve par là qu’il n’aime pas le cinéma, qui en fait se méfie comme de la peste de la jouissance visuelle, odieusement manipulatrice, que procure le cinéma, l’œuvre de Kubrick apparaîtra

sensation vertigineuse que le temps a vraiment été suspendu dans son vol, et cela malgré le voletage des pigeons ou grâce à celui-ci. Philippe Fraisse, l’auteur d’un essai sur Kubrick intitulé Le cinéma au bord du monde, avait raison : dans les films de Kubrick, même les moutons et les pigeons jouent bien. Pour le spectateur difficile qui n’aime pas qu’on le prenne pour un mouton ou pour un pigeon et qui d’une certaine façon prouve par là qu’il n’aime pas le cinéma, qui en fait se méfie comme de la peste de la jouissance visuelle, odieusement manipulatrice, que procure le cinéma, l’œuvre de Kubrick apparaîtra  comme la plus pompière et la plus vulgaire du monde. Il trouvera insupportable ce visuel qui se fait rituel de lui-même – car non, décidément non, on ne réfléchit pas avec des reflets, on ne pense pas avec de la musique, on ne fait pas du Nietzsche sous prétexte qu’on utilise la musique d’Ainsi parlait Zarathoustra de Richard Strauss. Au fond, Stéphane Zagdanski avait raison, le cinéma, et particulièrement celui-là, est un non-art absolu, une imposture culturelle, une mort dans l’œil, une orange mécanisation du vivant…. Et ce n’est pas parce que l’on fait semblant de « dénoncer » cette mécanisation qu’on n’y participe pas de manière encore plus sournoise. Le cinéma, c’est une ombre qui dénonce une autre ombre, une caverne qui dénonce une autre caverne, un dictateur qui dénonce un autre dictateur – et Kubrick, le pire dictateur de la vue qui ait été !

comme la plus pompière et la plus vulgaire du monde. Il trouvera insupportable ce visuel qui se fait rituel de lui-même – car non, décidément non, on ne réfléchit pas avec des reflets, on ne pense pas avec de la musique, on ne fait pas du Nietzsche sous prétexte qu’on utilise la musique d’Ainsi parlait Zarathoustra de Richard Strauss. Au fond, Stéphane Zagdanski avait raison, le cinéma, et particulièrement celui-là, est un non-art absolu, une imposture culturelle, une mort dans l’œil, une orange mécanisation du vivant…. Et ce n’est pas parce que l’on fait semblant de « dénoncer » cette mécanisation qu’on n’y participe pas de manière encore plus sournoise. Le cinéma, c’est une ombre qui dénonce une autre ombre, une caverne qui dénonce une autre caverne, un dictateur qui dénonce un autre dictateur – et Kubrick, le pire dictateur de la vue qui ait été !

Ils sont plus nombreux qu’on ne le croit ces contempteurs du cinéma qui ne supportent pas cette croyance naturelle que nous avons tous en l’image-mouvement - peut-être parce qu’ils y croient trop eux-mêmes et confondent, en bons puritains qu’ils sont, l’image avec le réel, même quand les lumières se rallument et que le générique défile. A leurs yeux pour le coup « trop » grand ouverts, trucages avoués ou non, le mal (c’est-à-dire le faux) est fait. Comme le dit lui-même Alex obligé de regarder des films de violence pour « guérir » de sa violence : « c’est drôle comme les couleurs de la vie ne semblent vraiment vraies que lorsqu’on les regarde sur un écran de cinéma ». Sauf que le spectateur mature sait que l’image n’est juste qu’une image et qu’il n’y a pas lieu d’en faire, quelle que soit sa beauté et son intensité, un totem ou un tabou. Le cinéma, du moins le grand, nous apprend à jouir des images autant qu’à les contrôler - et il faut être aussi peu sûr de soi qu’un Zagdanski pour se défier de cette jouissance et condamner l’image dans son ensemble. Il faut vraiment avoir de la merde dans les yeux pour croire que tout ce que les yeux voient en soit. En vérité, la surexposition kubrickienne montre à la fois les marionnettes et les ficelles, nous fait croire aux premières tout en nous faisant prendre conscience des secondes. A l’instar d’Hitchcock, cet autre grand cinéaste du regard, Kubrick, nous apprend à regarder et à comprendre ce que l’on regarde.

Ils sont plus nombreux qu’on ne le croit ces contempteurs du cinéma qui ne supportent pas cette croyance naturelle que nous avons tous en l’image-mouvement - peut-être parce qu’ils y croient trop eux-mêmes et confondent, en bons puritains qu’ils sont, l’image avec le réel, même quand les lumières se rallument et que le générique défile. A leurs yeux pour le coup « trop » grand ouverts, trucages avoués ou non, le mal (c’est-à-dire le faux) est fait. Comme le dit lui-même Alex obligé de regarder des films de violence pour « guérir » de sa violence : « c’est drôle comme les couleurs de la vie ne semblent vraiment vraies que lorsqu’on les regarde sur un écran de cinéma ». Sauf que le spectateur mature sait que l’image n’est juste qu’une image et qu’il n’y a pas lieu d’en faire, quelle que soit sa beauté et son intensité, un totem ou un tabou. Le cinéma, du moins le grand, nous apprend à jouir des images autant qu’à les contrôler - et il faut être aussi peu sûr de soi qu’un Zagdanski pour se défier de cette jouissance et condamner l’image dans son ensemble. Il faut vraiment avoir de la merde dans les yeux pour croire que tout ce que les yeux voient en soit. En vérité, la surexposition kubrickienne montre à la fois les marionnettes et les ficelles, nous fait croire aux premières tout en nous faisant prendre conscience des secondes. A l’instar d’Hitchcock, cet autre grand cinéaste du regard, Kubrick, nous apprend à regarder et à comprendre ce que l’on regarde.

A condition que ce que l’on regarde ne délivre aucun « message » - ce qui arrive bel et bien avec Spartacus et surtout avec Les sentiers de la gloire, œuvres formellement abouties mais bien trop moralisantes, militantes, dénonciatrices pour être crédibles. La surexposition ne saurait se mettre au service de la morale ni le travelling au service de l’idéologie – et c’est ce qui fait que Les sentiers de la gloire est le plus mauvais film de Kubrick, en fait le seul, tant il peut justement donner de l’eau aux moulin de ceux qui se méfient de la puissance mensongère du cinéma. Sauf que là, parce que sans doute c’est un film « contre la guerre », parce que c’est un film fait, comme aurait dit Joseph Losey, « pour l’exemple », parce que c’est un film qui se termine comme le Joyeux Noël de Christian Carion, les mêmes qui n’ont

A condition que ce que l’on regarde ne délivre aucun « message » - ce qui arrive bel et bien avec Spartacus et surtout avec Les sentiers de la gloire, œuvres formellement abouties mais bien trop moralisantes, militantes, dénonciatrices pour être crédibles. La surexposition ne saurait se mettre au service de la morale ni le travelling au service de l’idéologie – et c’est ce qui fait que Les sentiers de la gloire est le plus mauvais film de Kubrick, en fait le seul, tant il peut justement donner de l’eau aux moulin de ceux qui se méfient de la puissance mensongère du cinéma. Sauf que là, parce que sans doute c’est un film « contre la guerre », parce que c’est un film fait, comme aurait dit Joseph Losey, « pour l’exemple », parce que c’est un film qui se termine comme le Joyeux Noël de Christian Carion, les mêmes qui n’ont  de cesse de dénoncer les manipulations cinématographiques encensent généralement ce film qui accumule clichés humanistes et indignations faciles. Les sentiers de la gloire, le seul film du maître qui fait mine de croire à une cause, le seul film qui met en scène des personnages aussi stéréotypés que ces trois militaires : l’idéaliste, quoique fort impuissant, Dax (joué avec une sorte de contentement dans la conviction par Kirk Douglas), le vieux renard manipulateur (délicieux Adolphe Menjou) et le salaud pathétique (George Macready), tellement nul et arrogant qu’on est bien content qu’il soit destitué à la fin par le manipulateur. Les sentiers de la gloire avec sa scène de procès tellement injuste que le spectateur outré d’indignation aurait envie de hurler : « quels salauds ces salauds ! ». Les sentiers de la gloire avec sa chanteuse allemande qui fait pleurer tous les hommes, car, n’est-ce pas, allemands et français, nous sommes tous frères, et la guerre, quelle connerie ! Les sentiers de la gloire, le film le plus roublard et le plus honteux de son auteur, paradoxalement le plus prisé par les idéologues.

de cesse de dénoncer les manipulations cinématographiques encensent généralement ce film qui accumule clichés humanistes et indignations faciles. Les sentiers de la gloire, le seul film du maître qui fait mine de croire à une cause, le seul film qui met en scène des personnages aussi stéréotypés que ces trois militaires : l’idéaliste, quoique fort impuissant, Dax (joué avec une sorte de contentement dans la conviction par Kirk Douglas), le vieux renard manipulateur (délicieux Adolphe Menjou) et le salaud pathétique (George Macready), tellement nul et arrogant qu’on est bien content qu’il soit destitué à la fin par le manipulateur. Les sentiers de la gloire avec sa scène de procès tellement injuste que le spectateur outré d’indignation aurait envie de hurler : « quels salauds ces salauds ! ». Les sentiers de la gloire avec sa chanteuse allemande qui fait pleurer tous les hommes, car, n’est-ce pas, allemands et français, nous sommes tous frères, et la guerre, quelle connerie ! Les sentiers de la gloire, le film le plus roublard et le plus honteux de son auteur, paradoxalement le plus prisé par les idéologues.

Au contraire, Full metal jacket apparaît comme le film de guerre le plus probe et le plus objectif jamais fait et le meilleur antidote au Sentiers. Ici, ni méchant, ni gentil, ni modèle édifiant ni figure répulsive, simplement des humains pris dans des dispositifs qui les dépassent et les forcent à être ce qu’ils sont - sergents instructeurs chargés de gueuler contre des bidasses (mais prêts à reconnaître la valeur du pire engagé quand celui, tel Baleine, se révèle excellent tireur), soldats qui arborent un symbole de paix sur leur casque, lui-même portant l'inscription "Born to kill", et cela afin d' "exprimer la dualité de l'homme" et sur un ton drolatique encore, « machines à tuer » qui ne finissent par tuer leur ennemie que parce que celle-ci leur demande et par compassion pour elle, grands gosses qui chantent la chanson de Mickey House tant ils sont heureux de revenir sains et saufs de la bataille. Full metal jacket ou la guerre objectale. Full metal jacket ou la survie du sujet dans l’objet. Full metal jacket ou l’effondrement idéologique – et qui pour certains ne peut qu’aller de pair avec la tentation du néant. Car un film de guerre qui ne se veut ni héroïque, ni pacifiste, ni belliciste, un film de guerre qui n’est ni Le jour le plus long ni La ligne rouge, ni Platoon, un film de guerre qui se contente de poser la guerre comme une situation donnée, un simple et tragique être-là, une réalité de la matière, est pire qu’un film antimilitariste, c’est un film nihiliste ! C’est un film qui s’accommode de la dégueulasserie qu’il filme – et qui de ce point de vue rejoint « les effets faciles du spectacle majoritaire » selon Jean-Luc Godard (et selon le langage Inrockuptibles).

Au contraire, Full metal jacket apparaît comme le film de guerre le plus probe et le plus objectif jamais fait et le meilleur antidote au Sentiers. Ici, ni méchant, ni gentil, ni modèle édifiant ni figure répulsive, simplement des humains pris dans des dispositifs qui les dépassent et les forcent à être ce qu’ils sont - sergents instructeurs chargés de gueuler contre des bidasses (mais prêts à reconnaître la valeur du pire engagé quand celui, tel Baleine, se révèle excellent tireur), soldats qui arborent un symbole de paix sur leur casque, lui-même portant l'inscription "Born to kill", et cela afin d' "exprimer la dualité de l'homme" et sur un ton drolatique encore, « machines à tuer » qui ne finissent par tuer leur ennemie que parce que celle-ci leur demande et par compassion pour elle, grands gosses qui chantent la chanson de Mickey House tant ils sont heureux de revenir sains et saufs de la bataille. Full metal jacket ou la guerre objectale. Full metal jacket ou la survie du sujet dans l’objet. Full metal jacket ou l’effondrement idéologique – et qui pour certains ne peut qu’aller de pair avec la tentation du néant. Car un film de guerre qui ne se veut ni héroïque, ni pacifiste, ni belliciste, un film de guerre qui n’est ni Le jour le plus long ni La ligne rouge, ni Platoon, un film de guerre qui se contente de poser la guerre comme une situation donnée, un simple et tragique être-là, une réalité de la matière, est pire qu’un film antimilitariste, c’est un film nihiliste ! C’est un film qui s’accommode de la dégueulasserie qu’il filme – et qui de ce point de vue rejoint « les effets faciles du spectacle majoritaire » selon Jean-Luc Godard (et selon le langage Inrockuptibles).

Mais « les effets faciles du spectacle majoritaire », c’est Les sentiers de la gloire dont on parlait à l’instant, avec son humanisme Prisunic, ses effets d’indignation à la Stéphane Hessel, sa manière de faire du chantage affectif au spectateur et que n’aurait pas renié un Oliver Stone ni même un Jean-Luc Godard dans Le petit soldat. Rien de moins facile que Full metal jacket, ses deux parties apparemment sans rapports et même en conflit, son assymétrie symétrique, sa forme « déflationniste » qui fait qu’à un moment donné, plus rien ne se passe, on tourne en rond entre les putes, les cadavres, les planqués cyniques, les Rambo en manque, les journalistes télé et leurs micros et caméras, et avant le carnage surprise de la fin. Qu’est-ce que reproche Godard à Kubrick dans Full metal jacket sinon d’avoir juste montré la guerre et non pas d’en avoir fait une image juste, une image à la Godard ou à la Prévert, une image d’objecteur de conscience, une image de déserteur ? Le problème avec les idéologues, c’est qu’ils voient de l’idéologie partout, enfin, surtout celle des autres. Alors, nihiliste, Stanley Kubrick ? Pour Bertrand Tavernier qui dans son Dictionnaire du cinéma américain disait préférer Outrages de Brian de Palma au Kubrick parce qu’au moins il posait des questions morales, certainement. C’est que pour Tatave, comme d’ailleurs pour Godard, on ne peut filmer la guerre sans dire « J’accuse », on ne peut laisser un malheureux bidasse qui va se suicider dans son « monde merdique » sans ouvrir une enquête pour comprendre pourquoi il en est arrivé là, on ne peut terminer un film de guerre avec la satisfaction infantile de soldats contents d’être en vie. On ne peut faire un film de guerre sans s’engager contre la guerre. Et Kubrick ne s’engage pas contre la guerre. Il la constate, mais ce constat est celui d’un dieu insensible, d’un dieu qui aurait abandonné les hommes. Pascalien, l’univers kubrickien ?

Mais « les effets faciles du spectacle majoritaire », c’est Les sentiers de la gloire dont on parlait à l’instant, avec son humanisme Prisunic, ses effets d’indignation à la Stéphane Hessel, sa manière de faire du chantage affectif au spectateur et que n’aurait pas renié un Oliver Stone ni même un Jean-Luc Godard dans Le petit soldat. Rien de moins facile que Full metal jacket, ses deux parties apparemment sans rapports et même en conflit, son assymétrie symétrique, sa forme « déflationniste » qui fait qu’à un moment donné, plus rien ne se passe, on tourne en rond entre les putes, les cadavres, les planqués cyniques, les Rambo en manque, les journalistes télé et leurs micros et caméras, et avant le carnage surprise de la fin. Qu’est-ce que reproche Godard à Kubrick dans Full metal jacket sinon d’avoir juste montré la guerre et non pas d’en avoir fait une image juste, une image à la Godard ou à la Prévert, une image d’objecteur de conscience, une image de déserteur ? Le problème avec les idéologues, c’est qu’ils voient de l’idéologie partout, enfin, surtout celle des autres. Alors, nihiliste, Stanley Kubrick ? Pour Bertrand Tavernier qui dans son Dictionnaire du cinéma américain disait préférer Outrages de Brian de Palma au Kubrick parce qu’au moins il posait des questions morales, certainement. C’est que pour Tatave, comme d’ailleurs pour Godard, on ne peut filmer la guerre sans dire « J’accuse », on ne peut laisser un malheureux bidasse qui va se suicider dans son « monde merdique » sans ouvrir une enquête pour comprendre pourquoi il en est arrivé là, on ne peut terminer un film de guerre avec la satisfaction infantile de soldats contents d’être en vie. On ne peut faire un film de guerre sans s’engager contre la guerre. Et Kubrick ne s’engage pas contre la guerre. Il la constate, mais ce constat est celui d’un dieu insensible, d’un dieu qui aurait abandonné les hommes. Pascalien, l’univers kubrickien ?

Full metal jacket for ever, donc. Pour autant, nous ne bouderons pas notre plaisir à revoir Spartacus et Les sentiers de la gloire. Puisque l’on dit tout le temps que l’art de Kubrick fut de creuser tous les genres, pourquoi n’aurait-il pas creusé non plus celui du film héroïque humaniste avec Spartacus et celui de la fiction de gauche avec Les sentiers de la gloire ? Au moins la niaiserie de ces films est-elle compensée par leur splendeur plastique et la fossette de Kirk Douglas.

Trous noirs & continents noirs.

Et c’est bien évidemment ce qui manque à Fear and desire, holding foutraque et assez ridicule des grandes œuvres à venir mais sur lequel il faut s’attarder tant il met en place avec une candeur que l’auteur se reprochera sans doute toute sa vie cette thématique iconoclaste et paradoxale, pour ne pas dire inavouable, qui traverse tout son cinéma en même temps que celui-ci fait tout pour la cacher, et qui n’est rien d’autre que l’angoisse de l’homme face à la sexualité. Cinéaste connu et apprécié, entre autres, pour ses audaces érotiques, l’auteur de Lolita et d’Orange mécanique n’aurait-il pas d’abord été le cinéaste de la panique qui prend l’homme quand il se retrouve devant une belle femme nue ou menaçant de l’être ? Et si les hommes faisaient tant la guerre dans ses films, ne serait-ce pas avant tout pour éviter de faire l’amour ? Mars terrorisé par Vénus - le secret de l’humanité dévoilé par Stanley Kubrick ? A voir.

Et c’est bien évidemment ce qui manque à Fear and desire, holding foutraque et assez ridicule des grandes œuvres à venir mais sur lequel il faut s’attarder tant il met en place avec une candeur que l’auteur se reprochera sans doute toute sa vie cette thématique iconoclaste et paradoxale, pour ne pas dire inavouable, qui traverse tout son cinéma en même temps que celui-ci fait tout pour la cacher, et qui n’est rien d’autre que l’angoisse de l’homme face à la sexualité. Cinéaste connu et apprécié, entre autres, pour ses audaces érotiques, l’auteur de Lolita et d’Orange mécanique n’aurait-il pas d’abord été le cinéaste de la panique qui prend l’homme quand il se retrouve devant une belle femme nue ou menaçant de l’être ? Et si les hommes faisaient tant la guerre dans ses films, ne serait-ce pas avant tout pour éviter de faire l’amour ? Mars terrorisé par Vénus - le secret de l’humanité dévoilé par Stanley Kubrick ? A voir.

Elle est étonnante cette séquence, « érotique » s’il en est, de Fear and desire, dans laquelle quatre soldats ont capturé une femme, supposant qu’elle fait partie du camp ennemi, et l’ont attachée à un arbre, ne sachant pas très bien quoi en faire. Les regards souverains que celle-ci jette à ces hommes perdus et que Kubrick filme comme si lui-même avait été révélé à son métier de cinéaste grâce à ses yeux et grâce à cette femme (Virginia Leith, qu’êtes-vous devenue ?). Si l’on osait, on dirait que dans le cinéma de Kubrick la femme est aux hommes ce que le monolithe est aux singe – une prise de conscience qui, sauf dans Eyes wide shut, tourne mal et se termine le plus souvent par la folie de l’homme et le meurtre (ou le viol) de la femme.

Elle est étonnante cette séquence, « érotique » s’il en est, de Fear and desire, dans laquelle quatre soldats ont capturé une femme, supposant qu’elle fait partie du camp ennemi, et l’ont attachée à un arbre, ne sachant pas très bien quoi en faire. Les regards souverains que celle-ci jette à ces hommes perdus et que Kubrick filme comme si lui-même avait été révélé à son métier de cinéaste grâce à ses yeux et grâce à cette femme (Virginia Leith, qu’êtes-vous devenue ?). Si l’on osait, on dirait que dans le cinéma de Kubrick la femme est aux hommes ce que le monolithe est aux singe – une prise de conscience qui, sauf dans Eyes wide shut, tourne mal et se termine le plus souvent par la folie de l’homme et le meurtre (ou le viol) de la femme.

C’est que le désir terrorise l’homme, celui qu’il a pour la femme, et pire, celui que la femme peut avoir pour lui. Curieusement, ce n’est que dans son premier film puis dans son dernier que Kubrick abordera de front ce problème – tous les autres le traitant par voie indirecte. C’est une femme, Virgina Leith, qui aura ouvert son œuvre et c’est une autre femme, Nicole Kidman qui l’aura fermée. Entre temps, il se sera passé tout ce qui constitue une phénoménologie masculine qui se respecte, à savoir guerres, viols, tueries, explosions atomiques, duels, lavages de cerveau, aliénations – soient tous les trous noirs du monde pour éviter le continent noir…

Donc, voici Sidney, petit soldat incarné par Paul Mazursky et épouvanté de devoir rester auprès de la femme attachée tandis que ses supérieurs iront explorer les environs. La confusion grandissante qui va le prendre aux côtés de cette belle captive et qui commence par ce numéro de bouffon, le premier du genre dans un film de Kubrick, auquel il s’adonne devant elle, imitant le général ennemi afin de la faire rire - car un homme doit faire rire une femme s’il veut l’amadouer, n’est-ce pas ? Regards attentifs et pénétrants de la femme qui perçoit ce petit homme comme elle percevrait un singe. Elle n’a pas l’air d’avoir peur et comme le dit Michel Chion, elle apparaît immédiatement non pas comme « une femme-objet ou une anonyme » mais bien comme « une personne voyant et jugeant, jaugeant » et devant lequel les hommes pourraient être précisément être des objets, ridicules automates rouillés, incapable de fonctionner correctement et dont le comportement sexuel ne peut osciller qu’entre le viol et l’impuissance (ce qui est souvent la même chose…) Pauvre Sidney qui finit par s’agenouiller devant cette femme totémique (comme Alex s’agenouillera aux pieds de la strip-teaseuse, prouvant qu’il a renoncé au sexe et à la violence, dans Orange mécanique), la suppliant de lui pardonner (mais de quoi ?), de le comprendre (« I’m lost ! »), de l’aimer enfin, avant de se frotter à elle dans un geste obscène et pourtant inoffensif et en lui criant « dead, dead, dead ! » dans les oreilles, tel l'homme abandonné à lui-même devant une femme. Le voilà qui lui rapporte de l’eau au creux de ses mains pour la faire boire et la voilà qu’elle qui lui lèche les paumes en un plan érotique inouï (et qui n’est pas sans rappeler la scène de L’âge d’or de Bunuel quand la femme mordille les doigts de Gaston Modot), ce qui achève de le faire déraisonner. Croyant qu’elle accepterait de se donner librement à lui, il la libère, mais la voyant prendre la fuite et persuadée qu’elle va le dénoncer au général dont il vient de se moquer, il lui tire dessus et la tue net. Fin de la terreur. Fin du désir. Retour à la guerre. Retour au monde des hommes. Mais avant cela, le gros plan célèbre de la main de l’officier qui vient effleurer le visage de la morte et qui est filmé du point de vue impossible de celle-ci – comme si, même morte, la femme continuait de voir de ses yeux grands ouverts ces pauvres hommes perdus. La vue, c’est la vie, et la vie, c’est la femme. Et les hommes qui ne voient rien, qui ne veulent surtout rien voir, tuent la femme. Banal ? Mais non, biblique.

Donc, voici Sidney, petit soldat incarné par Paul Mazursky et épouvanté de devoir rester auprès de la femme attachée tandis que ses supérieurs iront explorer les environs. La confusion grandissante qui va le prendre aux côtés de cette belle captive et qui commence par ce numéro de bouffon, le premier du genre dans un film de Kubrick, auquel il s’adonne devant elle, imitant le général ennemi afin de la faire rire - car un homme doit faire rire une femme s’il veut l’amadouer, n’est-ce pas ? Regards attentifs et pénétrants de la femme qui perçoit ce petit homme comme elle percevrait un singe. Elle n’a pas l’air d’avoir peur et comme le dit Michel Chion, elle apparaît immédiatement non pas comme « une femme-objet ou une anonyme » mais bien comme « une personne voyant et jugeant, jaugeant » et devant lequel les hommes pourraient être précisément être des objets, ridicules automates rouillés, incapable de fonctionner correctement et dont le comportement sexuel ne peut osciller qu’entre le viol et l’impuissance (ce qui est souvent la même chose…) Pauvre Sidney qui finit par s’agenouiller devant cette femme totémique (comme Alex s’agenouillera aux pieds de la strip-teaseuse, prouvant qu’il a renoncé au sexe et à la violence, dans Orange mécanique), la suppliant de lui pardonner (mais de quoi ?), de le comprendre (« I’m lost ! »), de l’aimer enfin, avant de se frotter à elle dans un geste obscène et pourtant inoffensif et en lui criant « dead, dead, dead ! » dans les oreilles, tel l'homme abandonné à lui-même devant une femme. Le voilà qui lui rapporte de l’eau au creux de ses mains pour la faire boire et la voilà qu’elle qui lui lèche les paumes en un plan érotique inouï (et qui n’est pas sans rappeler la scène de L’âge d’or de Bunuel quand la femme mordille les doigts de Gaston Modot), ce qui achève de le faire déraisonner. Croyant qu’elle accepterait de se donner librement à lui, il la libère, mais la voyant prendre la fuite et persuadée qu’elle va le dénoncer au général dont il vient de se moquer, il lui tire dessus et la tue net. Fin de la terreur. Fin du désir. Retour à la guerre. Retour au monde des hommes. Mais avant cela, le gros plan célèbre de la main de l’officier qui vient effleurer le visage de la morte et qui est filmé du point de vue impossible de celle-ci – comme si, même morte, la femme continuait de voir de ses yeux grands ouverts ces pauvres hommes perdus. La vue, c’est la vie, et la vie, c’est la femme. Et les hommes qui ne voient rien, qui ne veulent surtout rien voir, tuent la femme. Banal ? Mais non, biblique.

Dès lors, c’est toute une lignée de déficients extraordinaires qui se met en branle dans ce cinéma longtemps interdit aux moins de dix-huit ans, bonhommes tous plus timides, équivoques, bizarres, les uns que les autres, tous dangereusement

Dès lors, c’est toute une lignée de déficients extraordinaires qui se met en branle dans ce cinéma longtemps interdit aux moins de dix-huit ans, bonhommes tous plus timides, équivoques, bizarres, les uns que les autres, tous dangereusement  troublés par la bagatelle – à moins qu’ils ne la fuient tout simplement, ou qu'ils fassent tout pour ne pas la voir.

troublés par la bagatelle – à moins qu’ils ne la fuient tout simplement, ou qu'ils fassent tout pour ne pas la voir.

A commencer par Davy Gordon, le boxeur improbable du Baiser du tueur (1955) qui nourrit ses poissons dans leur aquarium au lieu de regarder par la fenêtre sa voisine en train de se déshabiller. Il devra l’entendre crier pour qu’il se retourne vers elle, la voit en danger et se précipite chez elle pour la sauver. Pas voyeur pour un sou, et donc pas désirant, mais courageux et chevaleresque, Davy se retrouve embrigadé dans cette histoire de femme et de gangsters bien malgré lui - et si à la fin tout se termine bien pour elle et lui, cela se fera sans la scène d’amour torride à laquelle un polar au titre si « outrageusement racoleur », comme le remarque Chion, pouvait faire espérer. Décevoir l’attente sexuelle du spectateur, ne sera-ce pas le cas de la plupart des films de Stanley Kubrick et notamment d’ Eyes wide shut auquel ce Baiser du tueur fait curieusement penser ? Dans ces deux films, l’on est en effet frappé par la réalité urbaine de New York (filmée dans Le baiser à la façon « Nouvelle Vague », c’est-à-dire pris sur le vif, sans décor), mais surtout par l’utilisation d’un montage alterné qui suit parallèlement ce qui arrive à un homme et à une femme, puis insiste sur les mésaventures de l’homme, minimisant les scènes de la femme, avant de les réunir à la fin. On n’oubliera ni la scène de rêve de l’homme qui s’insère dans les deux films (en négatif photographique dans Le baiser du tueur, en noir et blanc dans Eyes wide shut), ni cette thématique propre à Kubrick de la réversibilité du regard – toute cette histoire n’est-elle pas celle d’un homme qui cru regarder une femme alors qu’en fait c’était elle qui le regardait ? En fait, ce qui frappe dans ce petit film noir, c’est le surinvestissement de la mise en scène par rapport à la relatif pauvreté du sujet (et les contempteurs du cinéaste l’accuseront toute sa carrière de déployer un talent visuel extraordinaire mais toujours mis au service d’histoires peu sérieuses comme Shining, bancales comme Full metal jacket, ou même ringardes comme Eyes wide shut, et prétendre à chaque film que « la montagne a accouché d’une souris », etc…).

Jeux d’ombres expressionnistes, gros plan saisissants (les yeux filmés derrière l’aquarium), emploi du négatif photographique pour figurer un rêve, flash-back dans le flash-back (la scène de la danseuse incarnée par la première madame Kubrick), montage discursif entre deux personnages, insert de documentaire - tout ce Baiser semble avoir servi de work in progress par lequel Kubrick a appris son métier et expérimenté tout ce qui était possible de faire en matière focale (un peu à la manière de ce que fait aujourd’hui ce petit malin de Christopher Nolan qui, de Memento à Inception, tire à lui un certain héritage kubrickien, pas toujours avec bonheur, il est vrai…) Du coup, le film apparaît plus compliqué que complexe, plus maniéré que stylisé, mais en même temps séduit par son côté bric-à-brac visuel. Surtout, il se présente comme le premier essai de ce que Michel Chion appelle « l’exosquelette » de la narration kubrickienne, soit « une mise en dehors, en évidence, de l’armature narrative » - un peu comme le corps d’un mollusque dont les articulations et la coquille sont à l’extérieur, ou comme le centre George Pompidou qui porte sa machinerie à découvert.

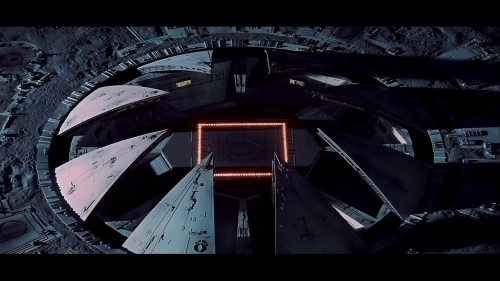

La surexposition va en effet jusque là : l’image nous enferme en elle-même en même temps qu’elle nous montre ce qu’elle est. Contrairement à d’autres grands maîtres du cinéma comme Bergman ou Tarkovski qui ont pensé leur art comme le lieu des « zones troubles », où tout n'est que clair-obscur, allusion, escamotage, interstice, double jeu, Kubrick, cinéaste solaire s’il en est, « semble jouer tout à découvert, non par l’arrogance qu’on lui prête trop souvent, mais tout simplement parce qu’il y a avait quelque chose qu’il voulait voir exister vraiment sur l’écran, et que cela ne se pouvait qu’en sur-éclairant tous les procédés qu’il employait ». Voici donc des films qu’on dit parfaits, et qui le sont certainement, mais dont l’ossature est visible, les organes protubérants, les forces convexes et parfois montées les unes contre les autres – comme dans Full metal jacket, clairement divisé en deux parties qui semblent non seulement sans rapport l’une à l’autre mais menacent en plus de prendre leurautonomie l’une par rapport à l’autre ; ou comme déjà dans 2001 avec ses ruptures visibles : les singes, les hommes, les machines, les étoiles, le surhomme, et ses espace-temps singuliers : la terre à l’aube de l’humanité, la lune en 2001, le vaisseau spatial « dix-huit mois plus tard, en route vers Jupiter », le trou noir « au-delà des étoiles », la chambre Louis XVI ; ou encore dans Orange mécanique où la troisième partie reprend la première en écho. Enfin, dans Shining, clairement divisés en jours, puis en heures. Chez Kubrick, les formes ont l’air d’être toujours en guerre au risque de la fragmentation, c’est-à-dire de la fragilisation du récit (va-t-on réellement nous expliquer ce qui est arrivé à Bill cette nuit-là ? Ces marines vont-ils retrouver leur chemin dans ces ruines ? Et Humbert Humbert, où pense-t-il aller avec Lolita sur ces routes sans fin ? Et qu’est-ce que c’est que cette chambre du XVIII ème siècle dans laquelle échoue un astronaute du XXI ème siècle ?). En même temps, la continuité reste puissamment symétrique (Alex croisant systématiquement dans la troisième partie toutes ses anciennes victimes, Redmond Barry passant presque trop méthodiquement de l’ascension sociale dans la première partie à sa chute dans la deuxième). Tenir par les deux bouts l’ordre et le désordre, la ligne directrice et les ruptures, le labyrinthe et le fil d’Ariane. Préserver la rime dans le chaos. Apolloniser Dionysos - c’est cela qui rend son cinéma si nietzschéen et nous le rend si attachant.

Mais revenons à nos impuissants. Revenons à George Peatty, le gangster minable de L’ultime razzia (1956), complètement dominé par sa virago de femme fatale interprétée par Mary Windsor qui lui reproche un moment de « ne même pas être un mari ». Passons sur les émouvants poilus des Sentiers de la gloire (1957) en train de sangloter devant une chanteuse allemande (Christian Suzanne Harlan, nièce du cinéaste nazi Veit Harlan, auteur du tristement célèbre Juif Süss, et qui ne sera autre que la seconde madame Kubrick). En attendant Spartacus (1960), gladiateur puceau qui commence par expliquer à Jean Simmons « qu’il ne l’a jamais fait ». A vrai dire, le

Mais revenons à nos impuissants. Revenons à George Peatty, le gangster minable de L’ultime razzia (1956), complètement dominé par sa virago de femme fatale interprétée par Mary Windsor qui lui reproche un moment de « ne même pas être un mari ». Passons sur les émouvants poilus des Sentiers de la gloire (1957) en train de sangloter devant une chanteuse allemande (Christian Suzanne Harlan, nièce du cinéaste nazi Veit Harlan, auteur du tristement célèbre Juif Süss, et qui ne sera autre que la seconde madame Kubrick). En attendant Spartacus (1960), gladiateur puceau qui commence par expliquer à Jean Simmons « qu’il ne l’a jamais fait ». A vrai dire, le  coït, il faut s’y forcer comme Humbert Humbert (James Mason) avec Charlotte (Shelley Winters) dans Lolita (1962) et qui visiblement ne peut accomplir son devoir conjugal qu’en pensant à autre chose et notamment à sa jeune belle-fille (dont le portrait sur la table de nuit lui permet peut-être d’aller jusqu’au bout, on ne saura jamais), à moins que l’on ne passe par des bizarreries sadomasochistes comme c’est le cas dans ce même film avec Clare Quilty (Peter Sellers) et sa dominatrice muette qui le suit comme son ombre. Que dire du général Ripper (Sterling Hayden) de Docteur Folamour (1964), mâle viriloïde très soucieux de « préserver » sa semence et qui pour cela se

coït, il faut s’y forcer comme Humbert Humbert (James Mason) avec Charlotte (Shelley Winters) dans Lolita (1962) et qui visiblement ne peut accomplir son devoir conjugal qu’en pensant à autre chose et notamment à sa jeune belle-fille (dont le portrait sur la table de nuit lui permet peut-être d’aller jusqu’au bout, on ne saura jamais), à moins que l’on ne passe par des bizarreries sadomasochistes comme c’est le cas dans ce même film avec Clare Quilty (Peter Sellers) et sa dominatrice muette qui le suit comme son ombre. Que dire du général Ripper (Sterling Hayden) de Docteur Folamour (1964), mâle viriloïde très soucieux de « préserver » sa semence et qui pour cela se  vante d’en « priver les femmes », celles-ci qui, dès lors, affirme-t-il sans rire, « sentent sa puissance » ? De toutes façons, la bite, c’est la bombe sur laquelle s’envoie s’éclater le major « King » Kong en agitant son chapeau de texan comme s’il était au rodéo. Tant pis pour les hommes et les femmes de 2001 : l’odyssée de l’espace (1968) aussi anonymes qu’abstinents, et qui ont visiblement laissé la tâche sexuelle aux navettes spatiales, aux aéroports lunaires, aux alunissages et peut-être même aux extra-terrestres – le fœtus final de Bowman apparaissant comme le résultat d’une combinaison extra-terrestre sinon d’une opération du Saint Esprit. Alex lui-même, le héros d’Orange mécanique (1971), n’est pas si fortiche qu’on le croit généralement puisque, comme le remarque malicieusement Chion, sa libido a besoin d’un tas de valeurs ajoutées pour s’épanouir franchement (au choix : viol, triolisme, masturbation en écoutant du Beethoven, amour sur scène au milieu de spectateurs qui l’applaudissent - mais qu'il se retrouve seul avec une femme virile, comme la femme aux chats, et le voilà beaucoup

vante d’en « priver les femmes », celles-ci qui, dès lors, affirme-t-il sans rire, « sentent sa puissance » ? De toutes façons, la bite, c’est la bombe sur laquelle s’envoie s’éclater le major « King » Kong en agitant son chapeau de texan comme s’il était au rodéo. Tant pis pour les hommes et les femmes de 2001 : l’odyssée de l’espace (1968) aussi anonymes qu’abstinents, et qui ont visiblement laissé la tâche sexuelle aux navettes spatiales, aux aéroports lunaires, aux alunissages et peut-être même aux extra-terrestres – le fœtus final de Bowman apparaissant comme le résultat d’une combinaison extra-terrestre sinon d’une opération du Saint Esprit. Alex lui-même, le héros d’Orange mécanique (1971), n’est pas si fortiche qu’on le croit généralement puisque, comme le remarque malicieusement Chion, sa libido a besoin d’un tas de valeurs ajoutées pour s’épanouir franchement (au choix : viol, triolisme, masturbation en écoutant du Beethoven, amour sur scène au milieu de spectateurs qui l’applaudissent - mais qu'il se retrouve seul avec une femme virile, comme la femme aux chats, et le voilà beaucoup  moins priapique que prévu, malgré son masque phallique et la grosse bite en ivoire avec laquelle il tue pour en finir cette dernière). L’on comprendra alors son cri d’angoisse lorsque voulant le dégoûter à jamais du sexe et de la violence, on lui désérotise sa chère Neuvième Symphonie – tout le traitement Ludovico relevant évidemment d’une entreprise d’émasculation. A priori, Redmond Barry de Barry Lyndon (1975) s’en sort mieux, sa carrière mondaine étant assurée autant par ses prouesses de duelliste que d’amant (l’inoubliable scène de

moins priapique que prévu, malgré son masque phallique et la grosse bite en ivoire avec laquelle il tue pour en finir cette dernière). L’on comprendra alors son cri d’angoisse lorsque voulant le dégoûter à jamais du sexe et de la violence, on lui désérotise sa chère Neuvième Symphonie – tout le traitement Ludovico relevant évidemment d’une entreprise d’émasculation. A priori, Redmond Barry de Barry Lyndon (1975) s’en sort mieux, sa carrière mondaine étant assurée autant par ses prouesses de duelliste que d’amant (l’inoubliable scène de  séduction dans le salon de jeu, puis sur la terrasse entre Lady Lyndon et lui), mais sans doute parce que lui a renoncé, comme l’Alberich du Ring de Wagner, à l’amour. Redmond baise sans amour. Il a écrasé la rose. Ce qui est d’autant plus dramatique qu’il fut un jour tout aussi sentimental, donc timide et impuissant, qu’un autre – comme lors de la scène avec sa libidineuse cousine, au début du film, et dans laquelle il se refuse à retrouver le ruban que celle-ci a caché dans son corset, la sèche coquine ! A la fin de sa carrière, il sera amputé, c’est-à-dire symboliquement castré, et ne devra plus compter que sur sa seule mère (Mary Kean) – un des personnages les plus intéressants du cinéma de Kubrick, à la fois bienveillante, avisée, mais ne voyant pas qu’en servant exclusivement les intérêts de son fils, elle finit par le monter contre le monde, un monde qui finira par le lui faire payer. La famille ne semble pas à la fête dans le cinéma de Kubrick. Envahissante dès Le baiser du tueur, elle revient faire chier le héros de film en film – et même à des dizaines de milliers de kilomètres de la terre, il faut encore se farcir le « joyeux anniversaire » de ses parents par vidéo interstellaire comme dans 2001. Est-ce une raison de la massacrer à coups de hache ? C’est la grande idée de Jack Torrance dans Shining (1980) dont l’impuissance créatrice va de pair avec l’hallucination horrifique puisque la belle femme nue qu’il croit

séduction dans le salon de jeu, puis sur la terrasse entre Lady Lyndon et lui), mais sans doute parce que lui a renoncé, comme l’Alberich du Ring de Wagner, à l’amour. Redmond baise sans amour. Il a écrasé la rose. Ce qui est d’autant plus dramatique qu’il fut un jour tout aussi sentimental, donc timide et impuissant, qu’un autre – comme lors de la scène avec sa libidineuse cousine, au début du film, et dans laquelle il se refuse à retrouver le ruban que celle-ci a caché dans son corset, la sèche coquine ! A la fin de sa carrière, il sera amputé, c’est-à-dire symboliquement castré, et ne devra plus compter que sur sa seule mère (Mary Kean) – un des personnages les plus intéressants du cinéma de Kubrick, à la fois bienveillante, avisée, mais ne voyant pas qu’en servant exclusivement les intérêts de son fils, elle finit par le monter contre le monde, un monde qui finira par le lui faire payer. La famille ne semble pas à la fête dans le cinéma de Kubrick. Envahissante dès Le baiser du tueur, elle revient faire chier le héros de film en film – et même à des dizaines de milliers de kilomètres de la terre, il faut encore se farcir le « joyeux anniversaire » de ses parents par vidéo interstellaire comme dans 2001. Est-ce une raison de la massacrer à coups de hache ? C’est la grande idée de Jack Torrance dans Shining (1980) dont l’impuissance créatrice va de pair avec l’hallucination horrifique puisque la belle femme nue qu’il croit  embrasser dans la chambre interdite se transforme en hideuse vieillarde – les voies du blocage sexuel étant décidément impénétrables. Ne lui reste alors plus que la hache phallique pour tenter d’en finir avec son femme et son fils – la castration aboutissant toujours par l’envie de meurtre. L’arme associée au pénis, c’est le fil rouge de « l’enseignement » du sergent Hartman dans Full Metal Jacket qui désexualise tant qu’il peut ses hommes tout en sexualisant « à mort » leur instinct de tueur - l’ironie de la situation étant qu’ils se feront décimer par la seule femme du film, une presqu’enfant plus « virile » qu’eux.

embrasser dans la chambre interdite se transforme en hideuse vieillarde – les voies du blocage sexuel étant décidément impénétrables. Ne lui reste alors plus que la hache phallique pour tenter d’en finir avec son femme et son fils – la castration aboutissant toujours par l’envie de meurtre. L’arme associée au pénis, c’est le fil rouge de « l’enseignement » du sergent Hartman dans Full Metal Jacket qui désexualise tant qu’il peut ses hommes tout en sexualisant « à mort » leur instinct de tueur - l’ironie de la situation étant qu’ils se feront décimer par la seule femme du film, une presqu’enfant plus « virile » qu’eux.

Chez Kubrick, l’ennemi n’est jamais celui que l’on attend. L’ennemi est toujours un David qui fait de vous un Goliath, une Dalila qui vous transforme en Samson, un double réversible que vous n’attendiez pas – et au pire, un méchant hasard qui vous donne l’impression d’être maudit. C’est une femme qui dame provisoirement son pion à l’homme, sinon en fait un – de pion (Fear and desire, Lolita, Full metal Jacket), alors qu’elle aimerait tant qu’il soit à la hauteur (Eyes wide shut), c’est un petit chien qui crée la catastrophe en renversant la valise pleine de billets de banques (Ultime razzia), c’est un dysfonctionnement mental, technique et administratif qui met en branle la fin du monde (Docteur Folamour), c’est un ordinateur qui n’obéit plus (2001), c'est un ancien voyou devenu inoffensif qui retombe sur ses anciennes victimes qui vont

Chez Kubrick, l’ennemi n’est jamais celui que l’on attend. L’ennemi est toujours un David qui fait de vous un Goliath, une Dalila qui vous transforme en Samson, un double réversible que vous n’attendiez pas – et au pire, un méchant hasard qui vous donne l’impression d’être maudit. C’est une femme qui dame provisoirement son pion à l’homme, sinon en fait un – de pion (Fear and desire, Lolita, Full metal Jacket), alors qu’elle aimerait tant qu’il soit à la hauteur (Eyes wide shut), c’est un petit chien qui crée la catastrophe en renversant la valise pleine de billets de banques (Ultime razzia), c’est un dysfonctionnement mental, technique et administratif qui met en branle la fin du monde (Docteur Folamour), c’est un ordinateur qui n’obéit plus (2001), c'est un ancien voyou devenu inoffensif qui retombe sur ses anciennes victimes qui vont  lui faire payer ce qu'il leur a fit enduré naguère et comme si le sort se jouait cruellement de lui (Orange mécanique), c’est le beau-fils revenu demander réparation et que l’on veut épargner alors que lui ne nous épargnera pas (qui parmi nous, dans Barry Lyndon, n'a pas trouvé injuste de voir Bullingdon tirer sur son beau-père alors que celui-ci venait de l'épargner en tirant un coup dans le vide ?), c’est un gamin plus malin que son père qui le perd dans un labyrinthe en créant de fausses traces (Shining), c’est une gamine, donc, plus efficace qu’une troupe de marines surentraînés et qui les décime (Full metal jacket), c’est enfin une épouse qui rappelle à son époux qu’au lieu d’aller se perdre dans des endroits pas pour lui, il faut se remettre à « baiser » (Eyes wide shut).

lui faire payer ce qu'il leur a fit enduré naguère et comme si le sort se jouait cruellement de lui (Orange mécanique), c’est le beau-fils revenu demander réparation et que l’on veut épargner alors que lui ne nous épargnera pas (qui parmi nous, dans Barry Lyndon, n'a pas trouvé injuste de voir Bullingdon tirer sur son beau-père alors que celui-ci venait de l'épargner en tirant un coup dans le vide ?), c’est un gamin plus malin que son père qui le perd dans un labyrinthe en créant de fausses traces (Shining), c’est une gamine, donc, plus efficace qu’une troupe de marines surentraînés et qui les décime (Full metal jacket), c’est enfin une épouse qui rappelle à son époux qu’au lieu d’aller se perdre dans des endroits pas pour lui, il faut se remettre à « baiser » (Eyes wide shut).

Orange filiale

Orange filiale

Baiser et guérir. Baiser pour guérir. « Oh oui, j’étais guéri pour de bon ! », comme le confie joyeusement Alex au spectateur en s’ébattant tout nu avec une femme devant des spectateurs en costumes à la toute fin d’Orange mécanique – inoubliable dernier plan d’un film qui ne nous a pas quitté une journée depuis que nous l’avons vu.

D’ailleurs, qu’est-ce qu’ils ont tous, les Kaganski, les Bonnaud, même les deux Michel, Ciment et Chion, à snober Orange mécanique ? « Le seul film de Kubrick qui ne tienne plus la route » lit-on un peu partout, « vieilli », « daté », « ringard », « dépassé par Nolan, Fincher et même par Oliver Stone », « qui n’en finit pas de décevoir ». Pauvres pommes, vraiment…. Se donnent-ils bonne conscience de l’avoir trop aimé adolescents ce film comme on n’en fait pas deux par siècle ? Se croient-ils matures en le dénigrant ? Ont-ils un peu honte d’avoir participé à un culte et donc à une doxa ? On a l’impression qu’ils se gâchent leur plaisir originel parce qu’ils ont peur de ne plus être les seuls à l’avoir eu. Comme s’il fallait paraître dépucelé – adulte ! Mon Dieu, adulte ! Orange mécanique, ce n’est plus de leur âge, et surtout il y trop de gens de cet âge qu’ils n’ont plus, qui l’aiment autant qu’eux à l’époque ! Et pourtant c’est grâce à lui qu’on découvre Kubrick. Un peu comme c’est grâce à Sade qu’on découvre le XVIII ème siècle. Non, le film qui a le plus la côte, aujourd’hui, chez les kubrickiens, c’est Barry Lyndon. Ils se croient malin de vénérer Barry Lyndon par rapport à Orange mécanique parce que ça fait plus sérieux. Un peu comme des ados qui ne veulent plus passer pour des ados et qui disent que la phénoménologie, c’est quand même mieux que la pornographie. Si j’étais soucieux de mondanité cinéphilique, de réputation underground, je dirais que Barry Lyndon est un film mortifère, vide et ennuyeux – histoire de faire le dandy. Mais je suis un gueux et je ne leur ferai pas ce déplaisir. Barry Lyndon est tout simplement le plus grand film historique de tous les temps (avec le Ludwig de Visconti, peut-être…) Le plus parfait, aussi, tellement bien rythmé, tellement bien cadré, qu’on peut le prendre à n’importe quel moment, et se laisser couler dans ce qui sont peut-être les plus belles situations optiques et sonores pures. Fermez les yeux, faites une recherche au hasard dans le DVD, ouvrez les yeux et laissez-vous aller à ce que vous voyez - le trio, les violoncelles, les duels, les travellings arrières et les marches militaires feront le reste. Un objet d’hypnose totale, sans ruptures aucune, contrairement à ce qui se passe dans tous les autres films de Kubrick. Un joyau visuel et dramatique quoiqu’extrêmement antipathique. Anti XVIII ème au possible. Je veux dire : anti Lumières, anti-progrès, anti-révolution, anti-humaniste. Ce que montre Barry Lyndon, c’est que tout passe, tout s’indifférencie, tout s’égalise, mais dans une égalité mortifère et amorale, comme le suggère le carton final :

rapport à Orange mécanique parce que ça fait plus sérieux. Un peu comme des ados qui ne veulent plus passer pour des ados et qui disent que la phénoménologie, c’est quand même mieux que la pornographie. Si j’étais soucieux de mondanité cinéphilique, de réputation underground, je dirais que Barry Lyndon est un film mortifère, vide et ennuyeux – histoire de faire le dandy. Mais je suis un gueux et je ne leur ferai pas ce déplaisir. Barry Lyndon est tout simplement le plus grand film historique de tous les temps (avec le Ludwig de Visconti, peut-être…) Le plus parfait, aussi, tellement bien rythmé, tellement bien cadré, qu’on peut le prendre à n’importe quel moment, et se laisser couler dans ce qui sont peut-être les plus belles situations optiques et sonores pures. Fermez les yeux, faites une recherche au hasard dans le DVD, ouvrez les yeux et laissez-vous aller à ce que vous voyez - le trio, les violoncelles, les duels, les travellings arrières et les marches militaires feront le reste. Un objet d’hypnose totale, sans ruptures aucune, contrairement à ce qui se passe dans tous les autres films de Kubrick. Un joyau visuel et dramatique quoiqu’extrêmement antipathique. Anti XVIII ème au possible. Je veux dire : anti Lumières, anti-progrès, anti-révolution, anti-humaniste. Ce que montre Barry Lyndon, c’est que tout passe, tout s’indifférencie, tout s’égalise, mais dans une égalité mortifère et amorale, comme le suggère le carton final :

« C’est sous le règne de George II que vécurent ces personnages et qu’ils se querellèrent. Bons ou mauvais, beaux ou laids, riches ou pauvres, ils sont tous égaux, maintenant. »

On croirait que l’humanité est morte. Cynique, Kubrick ? Plutôt sceptique. Mais d’un scepticisme teinté de compassion. Comme le dit Michel Chion, et même si ce n’est pas évident les premières fois qu'on découvre ses films, Stanley Kubrick est du côté des victimes, des blessés, des faibles – et surtout quand ces faibles se sont voulus forts comme dans le cas de ce pauvre Redmond Barry, brisé par la vie. Ou quand ces blessés ont beaucoup blessés eux-mêmes (Alex !). Au fond, on est toujours victime de soi-même (Redmond encore, Humbert Humbert dans Lolita, et dans une certaine mesure Torrance dans Shining). C’est que Kubrick ne croit pas tellement au libre arbitre, et donc à la morale. Tout est programmé, déprogrammé, reprogrammé chez lui. L’homme tente de faire ce qu’il peut - et s’il n’a pas de passion prédominante, il tente de s’en donner une et tombe alors dans tous les pièges que ces passions simulées vont susciter (Bill Harford dans Eyes Wide Shut qui « essaye » de se donner des fantasmes qu’il n’a pas, d’où ses déboires). Ou pire, il fait semblant d’écrire et il sombre dans la folie (Shining) ou il se croit marine et il se suicide (Baleine dans Full metal jacket). L’histoire des héros kubrickiens est toujours celle d’une dépossession progressive, qui va du capillaire (début de Full metal jacket) au lavage de cerveau (Orange mécanique), voire à la supression du cerveau (HAL, dans 2001, dont Bowman videra la mémoire…) Et c’est à ce moment où le héros est privé de sa force d’action, et qui a souvent été une action nocive, violente, abjecte, qu’il devient émouvant. Chez Kubrick, on ne se moque pas de ceux qui sont punis par la vie. On plaint le méchant. On l’accompagne éventuellement dans son agonie. Hal qui régresse jusqu’à chanter la première chanson qu’on lui a apprise. Alex qui ne peut plus se défendre et doit subir la violence à son tour – et qui rétroactivement nous apparaît pire que celle qu’il a infligée. Redmond qui se retrouve amputé, ruiné, banni, obligé de recommencer sa carrière de tricheur, mais « sans les succès d’autrefois ». Torrance qui meurt congelé dans son labyrinthe. Bill qui s’est aperçu au cours de son long périple new yorkais qu’il n’était pas le sujet désirant qu’il croyait être mais bien un objet désiré et qui plus est n’est pas à la hauteur de ce désir. Certains s’en sortent, comme le Joker de Full Metal Jacket, « heureux d’être en vie » (mais pour combien de temps ?), ou même Alex qui retrouve ses forces initiales qu’il va mettre au service de l’Etat, et Bill, enfin, récupéré in extremis par sa femme, on va y venir…

Mais c’était d’Orange dont je voulais vous parler. Orange mécanique, film de ma vie, vu à Toulon avec ma mère en 1985, et que mon père m’interdit de revoir jusqu’à 18 ans. Sacré papa ! En agissant ainsi, il en a fait mon film culte, chéri, que j’adore encore aujourd’hui comme au premier jour. Interdisez quelque chose à votre enfant de quine ans, il aura quinze ans toute sa vie ! Mon adolescence, ça a été d'attendre 18 ans pour revoir Orange mécanique ! Il n’y a que les interdits qui créent du symbolique, de l’éternel, du Sisyphe. A chaque fois que je revois Orange (vingt fois ? trente fois ?), c’est comme si je transgressais encore la Loi du Père. Il est

Mais c’était d’Orange dont je voulais vous parler. Orange mécanique, film de ma vie, vu à Toulon avec ma mère en 1985, et que mon père m’interdit de revoir jusqu’à 18 ans. Sacré papa ! En agissant ainsi, il en a fait mon film culte, chéri, que j’adore encore aujourd’hui comme au premier jour. Interdisez quelque chose à votre enfant de quine ans, il aura quinze ans toute sa vie ! Mon adolescence, ça a été d'attendre 18 ans pour revoir Orange mécanique ! Il n’y a que les interdits qui créent du symbolique, de l’éternel, du Sisyphe. A chaque fois que je revois Orange (vingt fois ? trente fois ?), c’est comme si je transgressais encore la Loi du Père. Il est  vrai que son film préféré à lui, au Père, c’est Et au milieu coule une rivière de Robert Redford, un vrai bon film, d’ailleurs, que j’ai fini par apprécier et lui pardonner, avec son Brad Pitt, son apologie de la nature, du sport et de la pèche, ses épreuves de la vie, sa morale saine et virile, ses deux garçons comme on voudrait en avoir - bon, l'un tourne mal, c'est vrai, mais il avait une belle gueule de petit gars bien dans sa tête bien dans sa peau, rien à voir avec ce petit pervers abject d'Alex qu'écoute Beethoven à pleins tubes dans sa chambre à faire on ne sait quoi...

vrai que son film préféré à lui, au Père, c’est Et au milieu coule une rivière de Robert Redford, un vrai bon film, d’ailleurs, que j’ai fini par apprécier et lui pardonner, avec son Brad Pitt, son apologie de la nature, du sport et de la pèche, ses épreuves de la vie, sa morale saine et virile, ses deux garçons comme on voudrait en avoir - bon, l'un tourne mal, c'est vrai, mais il avait une belle gueule de petit gars bien dans sa tête bien dans sa peau, rien à voir avec ce petit pervers abject d'Alex qu'écoute Beethoven à pleins tubes dans sa chambre à faire on ne sait quoi...

En fait, mon père n’a pas compris ce que j’aimais dans Orange. N’a pas vu la façon dont je m’y projetais. Alex, c’est moi bien sûr, moi craché, mais pas celui de la première partie comme il a dû le croire, non celui de la seconde et de la troisième parties. L’Alex martyr, émasculé, condamné à l’intériorisation abusive, bousculé en permanence par le monde. L’Alex que l’on a forcé à voir (à vivre) des choses qu’il ne voulait pas vivre (voir). L’Alex qui se met à roter devant les seins de la femme et qui se retient de vomir à ses pieds, alors qu’il rêve de la culbuter – va pour le romantisme doloriste ! L’Alex qui veut envoyer son poing dans la gueule de son rival et qui doit y renoncer s’il ne veut pas qu’une abominable crise d’angoisse le prenne. L’Alex qui se croyait Juliette et qui se retrouve Justine (85 était aussi l’année où je découvrais Sade avec ferveur). L’Alex qui ne peut avoir un orgasme que dans certaines conditions et qui se compliquent encore un peu plus chaque année. L’Alex dont on transforme le désir en dégoût, l’altérité en terreur et Beethoven en plage suicidaire. L’Alex dont on abolit le principe négatif et qui se retrouve anéanti. Quand je revois Orange mécanique, je pense curieusement au Verdict, la nouvelle de Kafka – ce père qui condamne son fils à la noyade et ce fils qui va exécuter cet ordre sur le champ. Obéir à la loi. Avoir la Loi programmée dans son corps. Pavlovisme pénal. Toute une vie de dépossession. Baiser, c’est pire que crever...

En fait, mon père n’a pas compris ce que j’aimais dans Orange. N’a pas vu la façon dont je m’y projetais. Alex, c’est moi bien sûr, moi craché, mais pas celui de la première partie comme il a dû le croire, non celui de la seconde et de la troisième parties. L’Alex martyr, émasculé, condamné à l’intériorisation abusive, bousculé en permanence par le monde. L’Alex que l’on a forcé à voir (à vivre) des choses qu’il ne voulait pas vivre (voir). L’Alex qui se met à roter devant les seins de la femme et qui se retient de vomir à ses pieds, alors qu’il rêve de la culbuter – va pour le romantisme doloriste ! L’Alex qui veut envoyer son poing dans la gueule de son rival et qui doit y renoncer s’il ne veut pas qu’une abominable crise d’angoisse le prenne. L’Alex qui se croyait Juliette et qui se retrouve Justine (85 était aussi l’année où je découvrais Sade avec ferveur). L’Alex qui ne peut avoir un orgasme que dans certaines conditions et qui se compliquent encore un peu plus chaque année. L’Alex dont on transforme le désir en dégoût, l’altérité en terreur et Beethoven en plage suicidaire. L’Alex dont on abolit le principe négatif et qui se retrouve anéanti. Quand je revois Orange mécanique, je pense curieusement au Verdict, la nouvelle de Kafka – ce père qui condamne son fils à la noyade et ce fils qui va exécuter cet ordre sur le champ. Obéir à la loi. Avoir la Loi programmée dans son corps. Pavlovisme pénal. Toute une vie de dépossession. Baiser, c’est pire que crever...

Comme nous l’aurons aimé ce merveilleux personnage, incarnation de tous nos désirs et de toutes nos terreurs. Comme nous aurons souffert avec lui, Mawie, moi, tant d'autres ! Je ne sais pas si un voyou véritable, une racaille de nos banlieues, pourrait se projeter en Alex. Trop dandy, le jeune DeLarge, trop subtil, esthète, et finalement victime de la violence de ses propres racailles. Non, ils préfèrent Scarface ou Mesrine, à ce qu’il paraît, les caïds du neuf trois. Des mecs vraiment mecs. Alex, c’est un rêve névrotique de bourgeois cultivé. C’est notre confident, notre prochain, notre sauveur d’une

Comme nous l’aurons aimé ce merveilleux personnage, incarnation de tous nos désirs et de toutes nos terreurs. Comme nous aurons souffert avec lui, Mawie, moi, tant d'autres ! Je ne sais pas si un voyou véritable, une racaille de nos banlieues, pourrait se projeter en Alex. Trop dandy, le jeune DeLarge, trop subtil, esthète, et finalement victime de la violence de ses propres racailles. Non, ils préfèrent Scarface ou Mesrine, à ce qu’il paraît, les caïds du neuf trois. Des mecs vraiment mecs. Alex, c’est un rêve névrotique de bourgeois cultivé. C’est notre confident, notre prochain, notre sauveur d’une  certaine façon. Je repense à cette scène, la plus insoutenable du film, quand il rentre chez ses parents et que ces derniers l’ont remplacé par une sorte de fils adoptif, ce « Joe » improbable et odieux (Clive Francis), le personnage le plus antipathique de toute l’histoire du cinéma, le fils idéal dont tous les parents rêvent, l’horrible double vertueux, et qui ne se gène pas pour dire à Alex que c’est à son tour à lui de souffrir, « lui qui a tant fait souffrir les autres ». Je connais des gens qui applaudiraient à cette parole. C’est à ce