« Quand j’entends le mot « art », je sors ma culture. » Stanley Kubrick, le cinéaste pour qui Dieu se prenait, parlait de « l’horrible fascination pour l’époque nazie » qu’il avait et qu’ont tous ceux qui n’ont pas peur de se confronter aux vraies questions, celles qui mettent en péril nos sens, notre bon sens, et le sens de la vie. On sait qu’il préparait un film sur la Shoah, avec Jody Foster dans le rôle principal, et qu’il y renonça quand il apprit que son ami Steven Spielberg tournait La Liste de Schindler.

Stanley Kubrick, le cinéaste pour qui Dieu se prenait, parlait de « l’horrible fascination pour l’époque nazie » qu’il avait et qu’ont tous ceux qui n’ont pas peur de se confronter aux vraies questions, celles qui mettent en péril nos sens, notre bon sens, et le sens de la vie. On sait qu’il préparait un film sur la Shoah, avec Jody Foster dans le rôle principal, et qu’il y renonça quand il apprit que son ami Steven Spielberg tournait La Liste de Schindler.

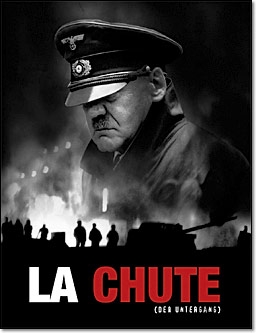

Pour un grand artiste, comme pour tout un chacun, Hitler est, comme Jésus, le sujet par excellence. Faire un film sur l’Un ou sur l’autre, c’est poser dans leur radicalité indépassable les notions du Divin et du Mal, c’est se demander qui de la Transcendance ou de l’immanence va l’emporter, c’est enfin et surtout, s’interroger sur ce que nous sommes. Il est remarquable de constater qu’après avoir attaqué, avec une violence à nulle autre pareille, La Passion du Christ de Mel Gibson, les tenants du tout culturel s’en prennent cette année à La Chute d’ Olivier Hirschbiegel, film extraordinaire et qui, comme celui de Gibson, et contre les critiques officiants et les credo officiels, s’impose comme une œuvre en passe de bouleverser les représentations collectives. Le Christ était un Dieu, Hitler était un homme. Pierre Murat et Gérard Lefort peuvent s’en étrangler, le public, friand de pain, de jeux, autant que de vérité métaphysique, a fait un triomphe aux deux films.

Heidegger, qui a toujours raison, l’a dit définitivement : « l’art est la mise en oeuvre de la vérité ». L’art se soucie fort peu des litanies éditoriales censées exprimer ce qu’il faut penser et ce qu’il ne faut pas penser. L’art se propose de changer le monde, ou en tous cas le regard sur le monde. Il crée des affects. Il donne à sentir le vrai et à penser le bon. Il peut être symboliste ou réaliste, métaphorique ou grang-guignolesque. Il peut faire dans la distanciation ou dans la fascination. La chute est un film réaliste et fascinant, sobre et effrayant, clinique et tragique. Tout le monde l’a pris tel, sauf les critiques.

C’est que pour nos critiques démasqués et emplumés, historiens par défaut et idéologues par excès, la pire chose que puisse faire un cinéaste, c’est faire un film qui soit une œuvre d’art et non une œuvre culturelle - la culture étant aujourd’hui le plus sûr rempart contre l’art, c’est un rédacteur du Journal de la Culture qui vous le dit ! Et le credo esthétique qui domine, qui doit dominer toutes les formes culturelles d’aujourd’hui, est la sacro-sainte distanciation, LA tarte à la crème des pontifes des années soixante dix, les Godard, Straub-Huillet, Syberberg, Wenders et consorts qui ont passé leur vie à dire que le seul cinéma valable était le cinéma anti-cinématographique.

A rebours de celui-ci, ce qui est en train de se passer avec Hirschbiegel, Mel Gibson, et aussi Lars von Trier, c’est que le cinéma contemporain, en tous cas dans sa tendance la plus innovante, commence à prendre ses distances avec la distanciation. Oser des films plus durs, plus pénétrants, où les présences se font de plus en réelles, et les âmes de plus en plus prégnantes, « pornographiques » diraient les puritains. Un cinéma qui nous arrache précisément de notre apathie visuelle, qui nous fait la violence de nous prouver que nous sommes encore capable de ressentir le mal, la souffrance et la mort.

De cette chute d’Hitler et de son régime, on a dit que c’était « un film sans point de vue, purement événementiel, ennuyeux ».

Quoi de plus captivant, au contraire, et de plus pédagogique, que de montrer le mal de l’intérieur, du côté (et non du point de vue) des bourreaux ? Si l’on veut comprendre le nazisme, il faut en passer par la fascination pour Hitler. D’où ce plan saisissant, au début du film, où toutes les secrétaires se penchent vers la porte qui vient de s’ouvrir et par laquelle « il » va apparaître. Oui, Hitler fascine parce que c’est un homme et parce que cet homme est un monstre. Humaniser Hitler, c’est hitlériser l’humanité. Et c’est ce qu’a bien compris l’exceptionnel Bruno Ganz dont l’interprétation restera comme l’une des plus fortes de l’histoire du cinéma - avoir écrit qu’il joue comme « un balais de chiottes » (Gérard Lefort dans Libération), c’était vraiment se placer du point de vue de la cuvette. Hirschbiegel préfère faire confiance au spectateur et c’est aussi l’une des raisons du succès foudroyant de son film. C’est par l’événementiel que se crée le point de vue – et non par le point de vue déjà établi, moralisant et convenu, de l’historien ou du critique. La chute est un film clinique et c’est cette vision clinique qui provoque l’effroi.

Absurde, dès lors, l’accusation d’avoir mis en scène un « Hitler sans le nazisme » comme l’a dit l’historien Marc Ferro dans Télérama. L’antisémitisme en œuvre du Führer est sans cesse dans sa bouche, notamment quand il avoue que s’il a perdu la guerre et qu’il ne pourra mener à bien tous ses projets, au moins est-il fier d’avoir « débarrassé l’Allemagne de ses ennemis Juifs ». De même, la scène où il félicite un médecin SS, lui précisant que toutes les « expériences » que celui-ci a menées seront un jour à mettre au crédit des progrès de la médecine. Sur un film traitant des douze derniers jours d’Hitler, qu’aurait-on voulu de plus ? Vingt minutes de scène d’extermination pure dans une chambre à gaz reconstituée ? cela aurait causé un tollé d’une autre sorte.

D’autant que la mort est partout dans La Chute et notamment dans la rafale de suicides qui suit ceux d’Hitler et d’Eva Braun, et dont le plus terrifiant sera bien sur celui des six enfants Goebbels « suicidés » par leur mère (inoubliable Corinna Harfouch). Si l’on définit le nazisme comme le mal absolu, c’est-à-dire, selon la définition métaphysique classique, un mal qui détruit tout avant de se détruire lui-même (« je suis l’esprit qui nie » disait de lui-même le diable du Faust de Goethe), alors La Chute est le premier film qui montre la dimension satanique du régime hitlérien.

D’autant que la mort est partout dans La Chute et notamment dans la rafale de suicides qui suit ceux d’Hitler et d’Eva Braun, et dont le plus terrifiant sera bien sur celui des six enfants Goebbels « suicidés » par leur mère (inoubliable Corinna Harfouch). Si l’on définit le nazisme comme le mal absolu, c’est-à-dire, selon la définition métaphysique classique, un mal qui détruit tout avant de se détruire lui-même (« je suis l’esprit qui nie » disait de lui-même le diable du Faust de Goethe), alors La Chute est le premier film qui montre la dimension satanique du régime hitlérien.

Mais c’est de cette dimension-là dont ne veulent pas entendre parler nos critiques. Car, évoquer le Mal avec une majuscule, ou recourir à Satan ou à l’Antéchrist à propos d’Hitler, ce serait, selon eux, refuser de le voir tel quel et n’en faire plus qu’un personnage dramatique, théâtral. La vérité est que nos critiques se foutent de la culture, la vraie, celle qui nous permet de comprendre le bruit et la fureur du monde.

La palme de l’incompréhension revient à Pierre Murat qui, dans l’une de ses interventions les plus grotesques au Masque et la Plume, reprochait à « cet imbécile de metteur en scène » de faire d’un film sur Hitler une tragédie shakespearienne et de « madame Goebbels » une nouvelle Médée. Mais la fin du Troisième Reich, c’est une tragédie shakespearienne ! Et « madame Goebbels » évoque naturellement l’héroïne grecque (même si le sens des deux infanticides est différent, la grecque assassinait ses enfants pour se venger de Jason, l’allemande le fait pour ce qu’elle croit être leur bien - ne pas vivre dans « un monde sans national-socialisme ») Quelle sottise ! C’est par Sophocle et Shakespeare (et Musset, Ionesco, Beckett,…) que nous pouvons saisir la réalité innommable du nazisme.

Nous qui croyons à l’art, nous croyons que seule la tragédie grecque ou élisabéthaine nous permet d’appréhender la tragédie du monde, nous estimons que seul le grand tableau, le grand livre, ou le grand film est celui qui sait restituer le réel dans sa terreur et sa justesse ; nous qui prenons vraiment l’art au sérieux, nous croyons qu’il peut nous édifier vers le bien, mais que le mal se comprend, se corrige, et se soigne par le mal.

La Chute, un film allemand d'Oliver Hirschbiegel avec Bruno Ganz, Juliane Kohler, Alexandra Maria Lara, Corinna Harfouch, 2 h 30.