Il est sympathique ce Stéphane Hessel avec sa gueule du vieux qui sait et son histoire héroïque de grand résistant, grand bourgeois, grand lettré, grand amoureux des femmes (il en a eu cinq et il veut que cela se sache), grand diplomate, grand citoyen, grand honoré, grand indigné, grand de toutes les causes (enfin, surtout la cause palestinienne, les autres, bernique !), grand danseur du siècle, enfin, comme il l’a dit dans son hagiographie du même nom, toujours content de lui, optimiste, « djeun », et d’ailleurs voulant s’adresser aux djeuns dans Indignez-vous, cet opuscule improbable qui vient de dépasser les cinq cent mille exemplaires (13 pages « réelles » pour 3 euros) et qui, au-delà de sa nullité totale, pose tout de même le problème de l’état moral et intellectuel de notre pays. Que se passe-t-il en effet en France, certes en temps de crise, pour que l’on crédite à ce point ce qui se fait de plus bête, de plus agressivement niais, sinon de plus irresponsable (« l’appel » d’Eric Cantonna) ? D’où vient cette offensive des belles âmes ? Car il ne faut pas se leurrer : en dehors de quelques supers méchants au fond extrêmement rares (à part Hitler, on ne voit pas), la plupart des politiques de terreur et de carnage ont toujours été le fait de ceux qui avaient, de Jean-Jacques Rousseau au Che, de Robespierre à Pol-Poth, une vision bisounours de l’humanité - c’est-à-dire la vision la plus impitoyable en pureté morale, égalitarisme à tout prix, et « nouvel homme ». Alors, de quoi est fait cet empire du bien dont Stéphane Hessel est le nouveau gourou ?

Quelques éléments de réponse avec la relecture d’un essai magistral de Jean-François Mattéi, De l’indignation, publié à la Table Ronde en 2005, et qui, c’est certain, ne fera jamais cinq cent mille exemplaires, et dont l’auteur ne sera jamais l’idole de Jamel Debbouze.

Le problème de notre monde, disait Chesterton, c’est qu’il n’a pas le cœur à la bonne place. On le dit cynique et individualiste. Il est au contraire plein de sollicitude vis-à-vis de la misère et des souffrants, mais cette sollicitude est à côté de la plaque. En vérité, nous sommes dans un monde qui a substitué les idées justes et les sentiments généreux aux idées généreuses et aux sentiments justes. Nous sommes dans un monde de plus en plus humanitaire et de moins en moins humain. Un monde chrétien, en quelque sorte, plein d’amour pour tous, mais qui ne veut plus entendre parler de croix, de péché - et par là-même de pardon. « Le monde moderne n’est pas méchant, écrivait encore l’auteur d’Orthodoxie, à certains égards il est beaucoup trop bon. Il est rempli de vertus farouches et gaspillées ». L’indignation est l’un de ces gaspillages. 1 - Némésis ou l’indignation divine accordée aux hommes.

1 - Némésis ou l’indignation divine accordée aux hommes.

Pour le philosophe, deux modes nous font accéder au monde : l’étonnement qui nous ouvre à l’être, l’indignation qui nous ouvre à l’autre. Le premier nous fait prendre conscience que le monde était là avant nous et que la sagesse consiste à y adhérer sans réserves, le second provoque notre âme en nous obligeant à des situations qui, nous le sentons bien, n’ont pas de légitimité « mondaine » (la mondanité comme pré-moralité) et au contraire blesse et révèle ce qu’il y a de plus intime en nous - tel le procès de Socrate par lequel tout commence. Le juste accusé d’injustice, voilà ce qui indigne Platon et qui va l’inciter à repenser l’ordre du monde. Déjà, dans le ciel, la déesse de la justice, la Némésis, veillait à ce que chacun reçoive sa portion et vengeait la cité de ceux qui la déséquilibraient. C’est cette vengeance divine qui inspirera la justice humaine. Comme toujours chez Platon, le logos en appelle au mythe pour se légitimer. Et c’est tout le problème de l’homme moderne qui en appelle à lui-même pour se légitimer et qui risque alors l’autarcie.

L’homme de bien devra donc à la fois affirmer le monde tel qu’il est et dans le même temps intervenir dans les situations qui lui paraissent injustes parce que précisément elles auraient pu ne pas être ou mieux auraient pu être autres. Le mal, c’est ce dont le monde se serait passé. La difficulté, nous le verrons, est alors de combattre celui-ci sans pour autant en accuser celui-là. Ce n’est pas parce qu’il y a des injustices et des cruautés que le monde est injuste et cruel. Nous devons prendre garde à ce que notre indignation éthique ne déborde pas sur notre béatitude ontologique. Adhérer à la vie malgré le mal, telle est la clef de la sagesse humaine. Aussi difficile que de s’aimer les uns les autres.

L’autre problème se situe dans le fait que nous autres modernes avons posé la dignité de l’homme comme ce qu’il y a de plus haut tout en niant allègrement tout ce qui définit cette hauteur. Dieu est mort, la transcendance ne signifie plus rien, les valeurs sont relatives, et la vérité est un point de vue. Pauvres de nous qui avons rendu caduque tout ce qui pouvait nous servir à légitimer la dignité humaine, qui voulons une dignité sans prix dans un monde sans valeurs, et qui remplaçons les grands principes par les pétitions de principes : l’homme est digne parce que la dignité est humaine – et réciproquement. Comme tout ce qui se fonde « de soi », ce raisonnement se dissout aussitôt énoncé. Autant dire que la raison nous vient de la raison. Autant dire que je viens de moi. Sans Némésis, la dignité dont nous faisons si grand cas, est désormais introuvable. Et la schizophrénie, fille de l’ipséité, nous menace.  2 - Ivan Karamazov ou l’indignité divine

2 - Ivan Karamazov ou l’indignité divine

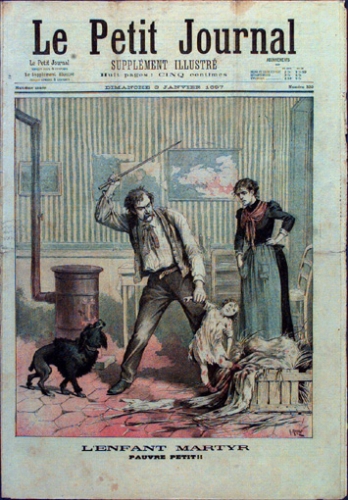

Plus féroces que les Thénardiers mais moins fictifs qu’eux et atrocement réels, les Djounkovski. Accusés de battre leurs enfants avec un fouet pour dresser les chevaux et de les faire coucher dans une bauge à cochons, ces étonnants parents d’amour furent quand même acquittés en juillet 1877. Comme d’ailleurs le père Kroneberg, accusé l’année précédente d’avoir sauvagement fouetté sa fillette avec neuf baguette de sorbier tout un quart d’heure et que le tribunal de Saint Petersbourg ne condamna à rien, félicitant presque ce dernier pour l’excellence de son éducation. Quant à la mère de Karkov, jugé en mars 1879, elle obligeait sa fille à manger ses propres excréments après lui en avoir barbouillé le visage. De ces trois faits divers terribles et banals, Dostoïevski tirera son thème obsessionnel de la souffrance des enfants qui accuse la miséricorde divine. On se rappelle la plainte d’Aliocha à son frère Ivan Karamazov : « Vois-tu d’ici ce petit être, ne comprenant pas ce qui lui arrive, au froid dans l’obscurité, frapper de ses petits poings, sa poitrine haletante et verser d’innocentes larmes, en appelant « le bon dieu » à son secours. »

Toute la création vaut-elle le supplice d’une fillette ? Telle rugit la révolte d’Ivan. Nous pourrions amplifier celle-ci en rajoutant que non seulement le « bon dieu », que la petite fille appelle, n’interviendra pas (car il a laissé « libres » les hommes, vous comprenez – donc, aux hommes de se dépatouiller !), mais si celle-ci en grandissant a le malheur de le maudire, là, par contre, il interviendra, et l’enverra en enfer. Tant pis si à la souffrance temporelle des enfants s’ajoute la souffrance éternelle des damnés – qui sont souvent d’anciens enfants martyrs, Dieu n’appréciant pas du tout que l’on doute de sa miséricorde censée racheter nos souffrances.

Nous serions dans un monde païen qu’au moins nous pourrions haïr les dieux en paix, sans culpabiliser, car ni Zeus, ni Apollon, ni Arès n’ont jamais dit qu’ils nous aimaient et voulaient notre bien. Alors que le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob, lui le répète tous les deux versets, voire à chaque désastre humain – et par là-même nous empêche de le haïr sainement, ajoutant la névrose à notre rage. Ce n’est donc pas tant la souffrance des enfants qui indigne Ivan que cette souffrance sur fonds d’amour divin. L’ennemi de Karamazov, ce n’est plus le mal, c’est Dieu lui-même. Le problème quand on commence à s’en prendre à Dieu (ou à la vie, c’est la même chose), c’est qu’on oublie assez vite ceux à qui Dieu s’en prend. La haine de la vie ou de Dieu finit par l’emporter sur la compassion envers la fillette. L’indignation d’Ivan n’est donc plus celle qui nous ouvre à l’autre, mais au contraire s’impose comme son côté obscur qui nous ferme à lui, nous dégoûte de l’être, et qui loin de nous inciter à punir les coupables et à soigner les victimes, nous ramène à faire un procès sans fin à l’auteur de la vie - sinon à la saccager à notre tour. « Tu m’as fait mal, je vais donc te faire mal, et puisque Tu as laissé torturer cet enfant, je vais de ce pas en torturer dix autres pour prouver aux hommes que Tu n’es que le Salaud qui ose laisser faire tout ça. » Tragédie de l’indignation métaphysique : à force de se révolter contre Dieu, on finit par devenir l’agent du diable. Derrière Ivan Karamazov perce Stavroguine, le violeur d’enfants des Possédés qui ne s’indigne même plus de l’indignité de Dieu ni de la souffrance des enfants. Le frère est devenu un démon. L’indignation s’est transformée en haine totale et puérile de tout. Il faut donc raison garder, même dans ces cas extrêmes. Et surtout se purger de cette immaturité philosophique, ivano-karamazovienne, et que l’auteur de ces lignes a longtemps et très honteusement partagé, qui fait croire que Dieu pourrait vouloir notre mal. 3 - Karl Marx ou l'indignité historique

3 - Karl Marx ou l'indignité historique

Donc, c’est lorsque l’indignation devient générale, métaphysique, transhistorique, dialectique qu’elle devient, comme une certaine pitié, dangereuse. Pour qu’elle soit efficace, l’indignation se doit d’être singulière. S’indigner de la misère du monde n’a jamais servi le monde – et au contraire a peut-être accentué sa misère. C’est un ou plusieurs cas particuliers d’injustice qui avaient ému Voltaire et Zola et les avaient incités à prendre la plume au nom de la vérité. Il s’agissait de réhabiliter ou de défendre des individus ayant réellement souffert l’iniquité : Calas et le chevalier de La Barre pour le philosophe du XVIIIème siècle, Dreyfus pour le père des Rougon-Macquart.

Au contraire, c’est l’ensemble des conditions d’existence de l’humanité qui indigne et met en branle le jeune Marx. L’ennemi, ce n’est plus Dieu, qui du reste n’existe pas, mais l’histoire qui depuis ses débuts enferme l’humanité dans une lutte des classes sans fin. Il faut donc libérer l’humanité de l’histoire. Le problème, c’est que c’est l’humanité qui fait l’histoire, autrement dit qui est responsable de sa propre aliénation – et nous pouvons le dire, de sa propre indignité. Dans le marxisme, l’histoire est à la fois le plaignant, l’accusé, le tribunal – et à la fin le bourreau. Comment dès lors penser (et libérer) l’humanité hors des modes de productions économiques qui l’ont aliénée ? Comment, surtout, penser « le nouvel homme » ? Très difficile de le faire, sinon impossible puisqu’il n’y a évidemment pas dans le marxisme, immanence matérialiste oblige, de « modèle éternel de l’homme » - l’homme marxiste n’étant alors ni individu, ni citoyen, mais bien ce « transindividuel » improbable, ce « collectif » malgré lui, ou comme le dit Mattéi, ce « générique ». Comment penser l’homme, disions-nous ? Eh bien, c’est très simple, en en changeant. Puisque l’homme actuel ne convient pas à l’idéal (et qu’on ne se soucie plus depuis belle lurette si ce n’est pas l’idéal qui ne convient pas à l’homme), il faut inventer un nouvel homme. Et se débarrasser de l’ancien.

Et Jean-François Mattéi de se lancer dans une courageuse comparaison entre nazisme et communisme qui n’indignera que ceux (à vrai dire, presque tout le monde) qui pensent encore que le communisme était « une belle idée », et que s’il convient de condamner ses effets nocifs, il faut au moins sauver « ses intentions ». En gros, non à Staline, mais oui à Lénine, et amen à Marx. Faites le test autour de vous, vous verrez que la plupart des gens pensent encore ainsi.  Or, de la race à la classe, du naturalisme dégénéré à l’historicisme aberrant, de l’obsession génétique à l’obsession générique, nazisme et communisme s’imposent comme deux pathologies du national et de l’universel, tous deux athées et matérialistes, et qui, pour le philosophe orthodoxe, ne sont rien d’autre que deux pathologies du concept. La barbarie, c’est en effet l’homme réduit à un seul concept. « Le système du concept, tel qu’il a été préparé par les Lumières, révèle son vrai visage dès qu’il a atteint les limites ultimes de son pouvoir absolu : le système des camps », écrit-il page 149. Et un peu plus loin « Quand la Nature et l’Histoire viennent occuper un ciel vide de dieux, l’abstraction du Singulier et de l’Universel érigée en instance absolue par la conscience produit nécessairement l’opération négative de la Terreur absolue » (page 150).

Or, de la race à la classe, du naturalisme dégénéré à l’historicisme aberrant, de l’obsession génétique à l’obsession générique, nazisme et communisme s’imposent comme deux pathologies du national et de l’universel, tous deux athées et matérialistes, et qui, pour le philosophe orthodoxe, ne sont rien d’autre que deux pathologies du concept. La barbarie, c’est en effet l’homme réduit à un seul concept. « Le système du concept, tel qu’il a été préparé par les Lumières, révèle son vrai visage dès qu’il a atteint les limites ultimes de son pouvoir absolu : le système des camps », écrit-il page 149. Et un peu plus loin « Quand la Nature et l’Histoire viennent occuper un ciel vide de dieux, l’abstraction du Singulier et de l’Universel érigée en instance absolue par la conscience produit nécessairement l’opération négative de la Terreur absolue » (page 150).

Encore aujourd’hui, cette indignité du communisme ne passe pas dans les esprits. « Ce n’est pas la même chose, répète-t-on à satiété, le nazisme, c’est le mal au service du mal, alors que le communisme, c’est le mal au service du bien ; vous pouvez condamner le goulag ou le laogaï, vous ne pouvez condamnez l’idéal égalitariste. » A cela, il faut répondre de quelle nature est cette égalité dont on parle. Est-ce une égalité en droit qui est du reste appliquée dans les démocraties et qui nous vient du christianisme ? Ou est-ce une égalité plus générale qui concernerait tous les désirs, toutes les singularités de l’être humain et qui conduirait à l’univocité ? Ce que veulent profondément les communistes, ce n’est pas que tous les hommes soient égaux, c’est qu’il n’y ait plus qu’un seul homme qui n’ait plus qu’un seul désir, qu’une seule fonction, qu’une seule identité, qu’une seule matricule. Comme Hitler a rêvé d’un « homme inégalitaire » (l’aryen), Lénine, Staline, Mao et Castro ont rêvé d’un « homme égalitaire » - et ce faisant ont trompé égalitairement des millions d’hommes, en en tuant une majeure partie. Au moins le nazisme ne mentait pas. Le communisme, c’est quatre-vingt millions de morts plus le triple en esprits.

- Alors, vous niez que le nazisme soit le mal à l’état pur ?

- Jamais de la vie ! Mais je rajoute que le communisme est le mal à l’état impur, et qu’il est indigne de ne s’indigner que du premier. 4 - Attak ou l’indignité du temps.

4 - Attak ou l’indignité du temps.

« Ce sont les intermittences du cœur qui donnent son prix à l’intermittence des indignations. On ne saurait vivre dans une révolte permanente qui, refusant systématiquement tout ce qui advient, mettrait finalement le temps lui-même au banc des accusés », écrit Mattéi, page 161. Et les révolutionnaires de Juillet 1830, rappelle le philosophe, citant Walter Benjamin, de tirer sur plusieurs horloges des tours de Paris pour bien montrer jusqu’où allait leur ardeur révolutionnaire. Après Dieu et l’Histoire, c’est au tour du Temps d’être déclaré coupable par les professionnels de l’indignation. Le Temps qui nous use, nous fait souffrir, nous oublie et ose continuer sans nous. Une fois de plus, l’on s’indigne non pas d’une injustice particulière mais bien de l’ordre des choses. Ainsi des altermondialistes qui, de par leur autodésignation, annoncent la couleur : c’est le monde qui est coupable. Se réclamant à tort de l’économiste libéral Tobin qui, s’il fut bien l’inspirateur de la fameuse taxe du même nom, n’a jamais voulu remettre en question le libre-échange et la mondialisation, voilà nos nouveaux émeutiers prêts à changer un monde dont ils ne voient pas qu’il fait le bonheur de ceux qui y sont et l’espoir de ceux qui n’y sont pas encore. « Les altermondialistes occultent en effet le fait essentiel que la mondialisation n’est rien d’autre que la face économique de la socialisation (…) ce qui revient à dire que la généralisation du mode économique dominant, le système libéral, n’est actualisable que sous l’effet de la généralisation du mode existentiel dominant, le système social. » Qu’importe qu’on leur fasse remarquer mille et mille fois que c’est le socialisme qui a échoué partout et que c’est le libéralisme qui est vraiment social, contrairement à Descartes, ils refuseront toujours de changer l’ordre de leurs désirs plutôt que l’ordre du monde. Et puisque le monde n’est pas d’accord avec eux, il faut le forcer, c’est-à-dire le saigner. De Robespierre à Che Guevara, on reconnaît un révolutionnaire à ce que l’assassinat fait partie de son plan. « Par pitié, par amour pour l’humanité, soyez inhumains », hurlaient les Communards.

Ainsi des altermondialistes qui, de par leur autodésignation, annoncent la couleur : c’est le monde qui est coupable. Se réclamant à tort de l’économiste libéral Tobin qui, s’il fut bien l’inspirateur de la fameuse taxe du même nom, n’a jamais voulu remettre en question le libre-échange et la mondialisation, voilà nos nouveaux émeutiers prêts à changer un monde dont ils ne voient pas qu’il fait le bonheur de ceux qui y sont et l’espoir de ceux qui n’y sont pas encore. « Les altermondialistes occultent en effet le fait essentiel que la mondialisation n’est rien d’autre que la face économique de la socialisation (…) ce qui revient à dire que la généralisation du mode économique dominant, le système libéral, n’est actualisable que sous l’effet de la généralisation du mode existentiel dominant, le système social. » Qu’importe qu’on leur fasse remarquer mille et mille fois que c’est le socialisme qui a échoué partout et que c’est le libéralisme qui est vraiment social, contrairement à Descartes, ils refuseront toujours de changer l’ordre de leurs désirs plutôt que l’ordre du monde. Et puisque le monde n’est pas d’accord avec eux, il faut le forcer, c’est-à-dire le saigner. De Robespierre à Che Guevara, on reconnaît un révolutionnaire à ce que l’assassinat fait partie de son plan. « Par pitié, par amour pour l’humanité, soyez inhumains », hurlaient les Communards.

C’est dans ce passage furtif du particulier au général, de la souffrance personnelle en malheur collectif, de la culpabilité individuelle à la culpabilité nationale, que l’indignation devient idéologique. Ainsi, pour Jankélévitch, le mal, ce n’est pas le nazisme, c’est l’Allemagne, et pas simplement celle des années trente, mais celle de toute son histoire, de toute sa culture - qui commence avec les gravures de Dürer, continue avec Bach, Beethoven, Schubert et se termine avec Hitler. Et de fait, Jankélévitch n’écoutera plus jamais de sa vie une note de ses compositeurs, se persuadant que chacune d’entre elles contenait en germe toutes les exactions du Troisième Reich. La perversité de ce raisonnement (et même si l’on peut psychologiquement comprendre Jankélévitch), c’est qu’il tend, à un certain moment, à rendre coupable tout le monde sauf les coupables. En gros, c’est dire que toute l’Allemagne était nazie, sauf les nazis. Plutôt que Jankélévitch, c’est Primo Lévi qu’il faut suivre quand il dit dans un entretien que lui pourtant qui a été tellement blessé par la Shoah a « toujours refusé de formuler un jugement global sur l’homme. Même sur les nazis. Pour moi, le seul procès qu’on puisse instruire, et avec toutes les précautions d’usage, c’est celui des individus. » Confondre le mal avec le monde, voilà l’immonde. Faire de l’indignation une promotion de sa bonne conscience, voilà ce qu’il nous faut éviter. Tant de gens qui se planquent derrière leurs indignations complaisantes. En vérité, le véritable homme indigné ne dit pas : « je m’indigne, donc je suis », mais : « je m’indigne, donc tu es ».

Et c'est pourquoi l'indignation est un sentiment si noble à gauche et si bas à droite.  5 - Boronali ou l’indignité du sens.

5 - Boronali ou l’indignité du sens.

On connaît l’anecdote : en 1875, dans ce célèbre cabaret montmartrois du Lapin agile, quatre joyeux lurons font peindre un tableau à l’âne Lolo en lui attachant un pinceau à la queue qu’il trempe dans différents pots de couleurs et qu’il agite sur une toile vierge. L’œuvre, intitulée « Et le soleil s’endormit sur l’Adriatique » et signée Boronali (que l’on présente comme un peintre futuriste, né à Gènes et figure de proue d’une nouvelle tendance artistique : « l’excessivisme »), est exposée au Salon des Indépendants sans que personne ne s’en émeuve. Elle passe même inaperçue lors du vernissage. Les quatre farceurs ne tardent pas à prévenir la presse de leur canular qui évidemment s’en empare, crée son scandale bon enfant et permet au Salon de gagner en bénéfice ce qu’il perd en compétence – et illustrant ce que sera bientôt le phénomène de l’art contemporain.

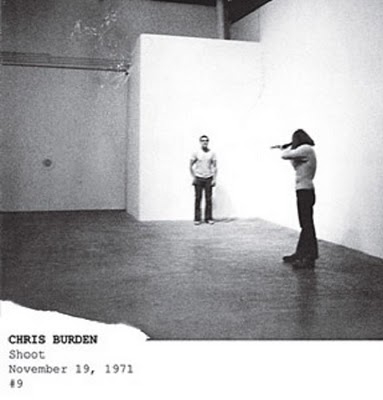

En effet, le plus drôle dans cette histoire est que ce qui est passé à l’époque pour une grosse farce de potaches passerait aujourd’hui pour une « performance » d’un artiste underground - et l’on parlerait de « donkey art » comme on parle d’ « elephant art », cette nouvelle école picturale très sérieuse développée en Thaïlande et qui a permis l’établissement d’un musée éléphantesque, le fameux « Maesa Elephant Camp » dans lequel on peut admirer, entre autres, les énormes chefs-d’œuvres des pachydermes Khongkan et Wanpen (les plus côtés du marché.) Ah ! D’un autre âge les définitions de l’œuvre d’art comme « promesse de bonheur » à la Stendhal ou comme mode d’expression de la vérité à la Heidegger (encore qu’il y aura toujours de bonnes gens qui pourront soutenir que ces peintures d’éléphants leur procurent du bonheur et expriment « à leur façon » la vérité !). Qu’allons-nous nous emmerder avec nos visions élitistes (je veux dire « classiques ») qui ne parlent plus à personne ? De nos jours, la vérité s’est multipliée (et l’erreur s’est unifiée), le monde s’est émietté, les dieux sont morts, et les hommes ne croient plus en eux. L’art qui était chargé jusque là de rendre la splendeur de l’être et d’édifier l’humanité est devenu le lieu du nihilisme le plus déchaîné. Le goût est au dégoûtant, à l’abject, l’excrémentiel. Et il ne s’agit pas tant de peindre la merde (qui après tout peut-être un sujet comme un autre), mais de présenter pour de bon des étrons tous frais dans une exposition - avant de les vendre en boîte très chers comme Piero Manzoni et sa succulente série de « Merda d’artista ». L’essentiel est d’outrepasser la seule règle qui puisse décider qu’un objet soit artistique ou non (et qui n’a rien à voir avec ce qui est décent ou supportable), à savoir que la nature ne se représente pas par la nature. Un cadavre de Goya n’a en effet rien à voir avec un cadavre sorti de la morgue. Un homme qui vomit dans le lavabo peut être un sujet sublime pour un peintre génial (Bacon) mais un homme qui s’expose en train de vomir tous les jours à quatorze heures quinze dans telle ou telle biennale prouve surtout qu’il a des intestins solides. Lorsque la manifestation artistique se confond avec sa matière physique, sans la moindre distance ou le moindre effort de déréalisation, ou plus simplement lorsque la représentation laisse la place à la présentation, nous ne sommes plus dans l’art mais dans la barbarie – la barbarie du littéral, comme disait Adorno. "Shoot", comme aurait dit Chris Burden en 1971.

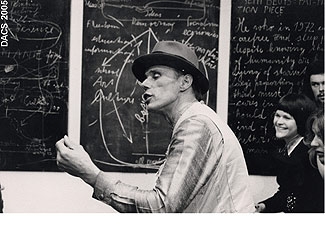

Ah ! D’un autre âge les définitions de l’œuvre d’art comme « promesse de bonheur » à la Stendhal ou comme mode d’expression de la vérité à la Heidegger (encore qu’il y aura toujours de bonnes gens qui pourront soutenir que ces peintures d’éléphants leur procurent du bonheur et expriment « à leur façon » la vérité !). Qu’allons-nous nous emmerder avec nos visions élitistes (je veux dire « classiques ») qui ne parlent plus à personne ? De nos jours, la vérité s’est multipliée (et l’erreur s’est unifiée), le monde s’est émietté, les dieux sont morts, et les hommes ne croient plus en eux. L’art qui était chargé jusque là de rendre la splendeur de l’être et d’édifier l’humanité est devenu le lieu du nihilisme le plus déchaîné. Le goût est au dégoûtant, à l’abject, l’excrémentiel. Et il ne s’agit pas tant de peindre la merde (qui après tout peut-être un sujet comme un autre), mais de présenter pour de bon des étrons tous frais dans une exposition - avant de les vendre en boîte très chers comme Piero Manzoni et sa succulente série de « Merda d’artista ». L’essentiel est d’outrepasser la seule règle qui puisse décider qu’un objet soit artistique ou non (et qui n’a rien à voir avec ce qui est décent ou supportable), à savoir que la nature ne se représente pas par la nature. Un cadavre de Goya n’a en effet rien à voir avec un cadavre sorti de la morgue. Un homme qui vomit dans le lavabo peut être un sujet sublime pour un peintre génial (Bacon) mais un homme qui s’expose en train de vomir tous les jours à quatorze heures quinze dans telle ou telle biennale prouve surtout qu’il a des intestins solides. Lorsque la manifestation artistique se confond avec sa matière physique, sans la moindre distance ou le moindre effort de déréalisation, ou plus simplement lorsque la représentation laisse la place à la présentation, nous ne sommes plus dans l’art mais dans la barbarie – la barbarie du littéral, comme disait Adorno. "Shoot", comme aurait dit Chris Burden en 1971. L’ennemi de l’art, aujourd’hui, ce ne sont donc plus les clercs ou les censeurs, mais les artistes eux-mêmes. « L’effondrement de l’art, note Mattéi, tient moins à l’utilisation mercantile des œuvres (…) qu’à la destruction volontaire de l’œuvre par ceux qui ont pour charge de la créer. » Le sens, c’est ce qu’il faut annihiler à tous prix – en se faisant de la tune tout de même. Et comme faire des horreurs peut encore avoir un sens « négatif », il faut renoncer absolument à tout impact sensible de l’œuvre. Revoilà le concept ! L’important, ce n’est plus l’œuvre, c’est le chemin qui y mène. « L’art contemporain devient insurrectionnel en mettant en scène sa propre représentation. » L’acte de peindre devient le seul sujet de la peinture. Cette manie déborde largement les milieux de la peinture et tend à devenir le credo de toute la critique littéraire, cinématographique, etc. Combien de fois entendons-nous ou lisons-nous sous la plume d’un critique que ce film est avant tout un « grand film sur le cinéma » ou que ce livre est surtout « un grand livre sur la littérature » ? En vérité, un artiste qui ne parle que d’art prouve surtout qu’il est bien incapable d’affronter le monde, tel Joseph Beuys, concepteur de la « sculpture sociale » qui veut que chacun soit son artiste, et qui, entre autres élucubrations, fit un jour une conférence sur l’art devant une salle vide, « performance » organisée et voulue comme telle.

L’ennemi de l’art, aujourd’hui, ce ne sont donc plus les clercs ou les censeurs, mais les artistes eux-mêmes. « L’effondrement de l’art, note Mattéi, tient moins à l’utilisation mercantile des œuvres (…) qu’à la destruction volontaire de l’œuvre par ceux qui ont pour charge de la créer. » Le sens, c’est ce qu’il faut annihiler à tous prix – en se faisant de la tune tout de même. Et comme faire des horreurs peut encore avoir un sens « négatif », il faut renoncer absolument à tout impact sensible de l’œuvre. Revoilà le concept ! L’important, ce n’est plus l’œuvre, c’est le chemin qui y mène. « L’art contemporain devient insurrectionnel en mettant en scène sa propre représentation. » L’acte de peindre devient le seul sujet de la peinture. Cette manie déborde largement les milieux de la peinture et tend à devenir le credo de toute la critique littéraire, cinématographique, etc. Combien de fois entendons-nous ou lisons-nous sous la plume d’un critique que ce film est avant tout un « grand film sur le cinéma » ou que ce livre est surtout « un grand livre sur la littérature » ? En vérité, un artiste qui ne parle que d’art prouve surtout qu’il est bien incapable d’affronter le monde, tel Joseph Beuys, concepteur de la « sculpture sociale » qui veut que chacun soit son artiste, et qui, entre autres élucubrations, fit un jour une conférence sur l’art devant une salle vide, « performance » organisée et voulue comme telle.

Des artistes qui cherchent et ne trouvent rien (au contraire de Picasso qui déclarait superbement « je ne cherche pas, je trouve »), des révolutionnaires qui s’en prennent au monde plutôt qu’au mal, des idéologues à qui l’humanité ne convient pas car elle déborde le cadre de leur « idéal », des nihilistes qui rejettent Dieu à cause de la souffrance des enfants mais qui ne font rien pour ces enfants, des juges qui ne veulent juger que d’eux-mêmes et qui mettent à mort la transcendance (qui seule permet le jugement), telles sont les figures de l’homme de la fausse indignation - soit l’homme du ressentiment. Faire semblant de souffrir pour les autres, se réjouir secrètement de tous les maux qui permettent d’accuser la vie, glorifier sa propre (in)suffisance, voilà donc comment fonctionne celui qui, avant toutes choses, ne supporte pas que l’on se défende réellement contre ce qui nous menace. Car l’homme du ressentiment ne veut surtout pas que quelque chose s’arrange et puisse discréditer son indignation – comme ces humanitaires qui seraient bien malheureux si le monde ne l’était plus. L’homme du ressentiment a besoin du mal pour se sentir utile - tel Tobias Mindernickel, ce personnage d’une nouvelle de Thomas Mann, qui n’est heureux que lorsqu’il console son chien, et qui, pour ce faire, le bat, le fait gémir, le console, le rebat, le refait gémir, le reconsole, et à la fin, le tue.

De l’indignation, Jean-François Mattéi, La Table Ronde, collection Contretemps, février 205, 288 pages, 20 euros.

Cet article est paru sur le RING le 06 janvier 2011.